第三章 專利要件

依專利法第46條第1項之規定,是否准予發明專利,應審酌之事項包含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一或其新型專利於發明專利審定前已不存在、發明單一性、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、修正超出申請時所揭露之範圍、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍及改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍等規定。其中,記載要件、發明定義及法定不予發明專利之標的等已於本篇第一、二章說明,本章僅就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等予以說明,其餘專利要件之說明,參照本篇第四至八章及第十章。

1.產業利用性

1.1前言

凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利,即指申請專利之發明必須在產業上得以利用,始符合申請發明專利之要件,稱為產業利用性。產業利用性係發明本質之規定,不須檢索即可判斷,故通常在審查是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

1.2產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用,但並未明文規定產業之定義,一般共識咸認專利法所稱產業應屬廣義,包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動,例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等,甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用,則認定該發明可供產業上利用,具產業利用性;其中,能被製造或使用,指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性,不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明,仍不具產業利用性,例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加,以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

審查產業利用性時,考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式,若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用,應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復,申請人屆期未申復或申復理由不成立,始予以核駁。

1.3產業利用性與可據以實現要件之差異

產業利用性,係規定申請專利之發明必須能被製造或使用;可據以實現要件,係規定說明書的記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,無須過度實驗即能瞭解申請專利之發明,而可據以製造及使用(參照第一章1.3.1「可據以實現要件」)。若申請專利之發明具產業利用性,尚應審究說明書所載之該發明符合可據以實現要件;若申請專利之發明不具產業利用性,亦不可能據以實現;二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。例如一種以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法,其係為防止因臭氧層減少而導致紫外線增加,該發明實際上顯然不能被製造或使用,不具產業利用性,亦違反可據以實現要件。又例如一種可阻擋太陽光中99%紫外線之太陽眼鏡,該發明實際上有被製造或使用之可能性,具有產業利用性;惟若其說明書中未記載如何製造及使用該發明時,則違反可據以實現要件。

2.新穎性

2.1前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開發明,使公眾能利用該發明之制度;對於申請專利前已公開而能為公眾得知或已揭露於另一先申請案之發明,並無授予專利之必要。因此,申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,不得取得發明專利。此外,申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,亦不得取得發明專利。

雖然上述二者均屬新穎性之規定,但適用之情事及概念有別;前者之適用,於本章2.2至2.5予以說明,後者之適用,則於本章2.6予以說明。

2.2新穎性之概念

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時,稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術,係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。

新穎性係取得發明專利的要件之一,申請專利之發明是否具新穎性,通常於其具產業利用性之後始予審查;若經審查認定該發明不具新穎性,不得予以專利。

2.2.1先前技術

先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊,並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式,例如文書、網際網路、口頭或展示等。申請前,指發明申請案申請日之前,不包含申請日;主張國際優先權或國內優先權者,則指優先權日之前,不包含優先權日,並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。

能為公眾得知,指先前技術已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態,不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術,因公眾無法獲知該技術內容,其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態;惟若其違反保密義務而洩漏技術,以致該技術內容能為公眾得知時,則該技術屬於先前技術。所稱保密義務,不僅指契約明定之約定保密義務,尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任之默契保密義務,例如公司行號所屬之職員對於公司事務通常負有保密義務。

2.2.1.1已見於刊物

2.2.1.1.1一般原則

專利法所稱之刊物,指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體,不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開,只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。其形式不以紙本形式之文書為限,亦包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體,如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此,專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿均屬專利法所稱之刊物。

見於刊物,指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要,例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態,則不得認定其已公開,例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外,印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書,除非有明確證據顯示其已對外公開,不得認定能為公眾得知。

2.2.1.1.2刊物公開日之認定

對於刊物公開之日期,若有證據時,應依該證據認定;若無證據時,應依下列方式推定:

(1)刊物載有發行日期者:

a.僅載發行之年者,以其年之末日定之。

b.載有發行之年月者,以該年月之末日定之。

c.載有發行之年月日者,以該年月日定之。

d.載有跨年發行之年者,以其第一年之末日定之。

e.載有跨年發行之年月者,以其第一年之年月之末日定之。

f.載有跨年發行之年月日者,以其第一年之年月日定之。

g.以季發行者,依發行地認定之季之末日定之。

(2)刊物未載有發行日期者:

a. 外國刊物者,若知其輸入國內日期,則以輸入國內日期,上溯至自發行國輸入國內通常所需期間,推定其公開日期。

b. 刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者,則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期,推定為該刊物之公開日期。

(3)刊物有再版的情況,記載有初版及再版之發行日期者,則以該初版之發行日期,推定為該刊物之公開日期。

2.2.1.1.3網路上之資訊

2.2.1.1.3.1認定原則

網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊,其是否屬於專利法所稱之刊物,應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊,並不問公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密碼(password),只要網站未特別限制使用者,公眾透過申請手續即能進入該網站,即屬公眾得知。反之,若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密(encoded)而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者,應認定該資訊非屬公眾得知。

審查新穎性時,必須是申請前已公開而能為公眾得知之資訊始屬於先前技術。因此,原則上公開於網路上之資訊必須記載公開之時間點,始得引證作為先前技術。若該資訊未記載公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時,應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證,證明該資訊公開之時間點,否則不得作為引證。

上述之其他佐證,例示如下:

(1)網路檔案服務(internet archive service)提供的網頁資訊,例如網站時光回溯器(Wayback Machine,www.archive.org)。

(2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記(timestamp),例如維基百科(Wikipedia)之編輯歷史。

(3)網路之檔案目錄(file directory)或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記,例如部落格(blog)文章或網路社群訊息(forum message)之發佈時間。

(4)網站搜尋引擎提供的索引日期(indexing date),例如谷歌(Google)之頁庫存檔(cached)。

由於網路的性質與文書不同,公開於網路上之資訊皆為電子形式,雖難以判斷出現在螢幕上公開之時間點是否曾遭操控而變動,然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多,應可認為遭操控的機會甚小,除非有特定的相反指示,否則推定該時間點為真正。若資訊內容有所變更,如可確定其變更歷程之內容及對應時間點,應以該變更時間點為公開日,否則應以最後變更時間點為公開日。

2.2.1.1.3.2引證方式

考量網路上之資訊易於變更,引證時,應依網頁格式列印該先前技術之內容,並在該列印本上註記取得日期、網址及所審查之申請案號等,以避免該先前技術嗣後被網路維護者刪除或變更;並儘可能在審查意見通知及審定書中以下列順序記載該先前技術之相關資料:先前技術之作者姓名、技術名稱、公開日期、網站名稱、技術內容在線上資料庫或網路之檔案目錄的位置、網址等。

2.2.1.1.3.3審查注意事項

網路上之資訊的公開日期應明確,例如載有公開日期的電子報;若網路上之資訊未載有公開日期,應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證,否則不得作為引證。

引證文件中已依前述引證方式確實記載應記載事項,並檢附網頁列印本,若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性,而未檢附任何客觀具體證據時,得逕依原引證文件審定。

若有與網路上之資訊同一內容的文書,且該資訊與文書皆可作為引證時,應優先引證文書。

2.2.1.2已公開實施

專利法所稱之實施,包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。

公開實施,指透過前述行為而揭露技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態,不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要,例如於參觀工廠時,物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗,該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者,則不構成公開實施,例如技術之特徵部分於內部之物品,由於僅能觀察其外觀,即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。

公開實施使技術內容能為公眾得知時,即為公開實施之日。

2.2.1.3已為公眾所知悉

公眾所知悉,指以口語或展示等方式揭露技術內容,例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式,或藉公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式,使該技術能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已聽聞、閱覽或已真正獲知該技術內容為必要。

以口語或展示等行為使技術內容能為公眾得知時,即為公眾知悉之日,例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日。

2.2.2引證文件

實體審查時,係從先前技術或先申請案中檢索出相關文件,與申請專利之發明進行比對,以判斷該發明是否具備專利要件;該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術,惟實務上主要係引用已見於刊物之先前技術,而以刊物作為引證文件。專利申請案經公開或公告後,即構成先前技術的一部分,無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利,或該專利案嗣後是否經拋棄或撤銷,已公開或公告之說明書、申請專利範圍及圖式均屬前述之刊物而得作為引證文件。

刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在發明申請案的申請日之前。惟證明公開實施或使公眾知悉之行為的引證文件於申請日之後始公開,仍應認定其所揭露之技術係於公開實施之日或公眾知悉之日構成先前技術的一部分;若申請人僅質疑該文件內容之真實性,而未檢附任何客觀具體證據時,仍得引用該引證文件。

審查新穎性時,應以引證文件中所揭露之技術內容為準,包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時之通常知識,能直接且無歧異得知的內容(審查進步性時則須參酌申請時之通常知識,參照本章3.2.4「引證文件」)。

引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。例如申請專利之發明為一種化合物,若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式,而未說明如何製造及使用該化合物,且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物,則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

引證文件中包含圖式者,因圖式僅屬示意圖,若無文字說明,僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者;而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者,亦可用為參考。由圖式推測之內容,例如從圖式直接量測之尺寸、厚度,常因影印之縮放產生差異,不宜直接引用。

2.3新穎性之審查原則

2.3.1逐項審查

新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象,逐項作成審查意見。以擇一形式記載之請求項,應就各選項所界定之發明為對象分別審查。經審查認定獨立項具新穎性時,其附屬項當然具新穎性,得一併作成審查意見;但獨立項不具新穎性時,其附屬項未必不具新穎性,仍應分項作成審查意見。

2.3.2單獨比對

審查新穎性時,應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對,不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合,或一份引證文件中之部分技術內容的結合,或引證文件中之技術內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技術的結合進行比對。

為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵,而於該引證文件中明確記載另一參考文件時,若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知,則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分,因此,先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。

引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術,被視為引證文件的一部分。

使用在引證文件公開日之前已能為公眾得知的字典、教科書、工具書之類的參考文件,解讀引證文件中之用語,亦被視為引證文件的一部分。

2.4新穎性之判斷基準

判斷新穎性應以申請專利之發明為對象,就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識,以理解該發明。

申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術有下列情事之一者,即不具新穎性:

(1)完全相同

申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。

(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵

申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式,但實質上並無差異者;或差異僅在於部分相對應的技術特徵,而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容,即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義,申請專利之發明僅限定其中一個意義,則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例,而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」,由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念,故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念

上位概念,指複數技術特徵屬於同族或同類的總括概念,或複數技術特徵具有類似的本質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者,稱為上位概念發明。下位概念,係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者,稱為下位概念發明。

若先前技術為下位概念發明,由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術特徵可以適用於其所屬之上位概念發明,故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物A」,會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A」喪失新穎性。

上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物A」,無法使申請專利之發明「用銅製成的產物A」喪失新穎性。又如先前技術揭露之「鹵素」,無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。又如先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。

2.5特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

2.5.1以製造方法界定物之請求項

以製造方法界定物之請求項,其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身,亦即其是否具備新穎性或進步性並非由製造方法決定,而係由該物本身決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者,即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得,該請求項所載之物仍不得予以專利。例如申請專利之發明為方法P(步驟P1、P2、……及Pn)所製得之蛋白質,若以不同的方法Q所製得的蛋白質Z與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法P所得之相同特性,且蛋白質Z為先前技術時,則無論方法P於申請時是否已經能為公眾得知,所請求的蛋白質不具新穎性。

2.5.2以用途界定物之請求項

以用途界定物之請求項,應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途,至於實際的限定作用,則取決於該用途特徵是否對所請求保護之物產生影響,亦即該用途是否隱含申請專利之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。例如請求項記載為「用於熔化鋼鐵之鑄模」,該「用於熔化鋼鐵」之用途隱含具有能產生高熔點特性之結構及/或組成,對申請標的「鑄模」具有限定作用,雖然具有低熔點的塑膠製冰盒亦屬一種鑄模,但不致於落入前述請求項之範圍,具有新穎性。又如請求項記載為「用於起重機之吊鈎」,該「用於起重機」之用途隱含具有特定尺寸及強度之結構,對申請標的「吊鈎」具有限定作用,雖然釣魚用之魚鈎亦具有相似之形狀,但不致於落入前述請求項之範圍,具有新穎性。又如請求項記載為「用於鋼琴弦之鐵合金」,該「用於鋼琴弦」之用途隱含具有高張力之特性的層狀微結構(lamellar microstructure),對申請標的「鐵合金」具有限定作用,因此不具有層狀微結構之鐵合金不致於落入前述請求項之範圍,具有新穎性。

若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式,未隱含該物具有某種特定結構及/或組成,則對於判斷該物是否符合新穎性或進步性不生作用,其包含下列三種情況:

(1)化合物

若申請專利之發明為「用於催化劑之化合物X」,相較於先前技術之「用於染料的化合物X」,雖然化合物X的用途改變,但決定其本質特性的化學結構式並未改變,因此「用於催化劑之化合物X」不具新穎性。

(2)組合物

若申請專利之發明為「用於清潔之組合物A+B」,相較於先前技術之「用於殺蟲之組合物A+B」,雖然組合物A+B的用途改變,但決定其本質特性的組成並未改變,因此「用於清潔之組合物A+B」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於治療心臟病之組合物X+Y」,相較於先前技術之「用於治療流感之組合物X+Y」,雖然組合物X+Y的用途改變,但決定其本質特性的組成並未改變,因此「用於治療心臟病之組合物X+Y」不具新穎性。

(3) 物品

若申請專利之發明為「用於自行車之U型鎖」,相較於先前技術之「用於機車之U型鎖」,雖然U型鎖的用途改變,但其本身結構並未改變,因此「用於自行車之U型鎖」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於處理醫療廢棄物之裝置,係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」相較於先前技術之「便於抽換之垃圾桶,係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」雖然容器的用途改變,但其本身結構並未改變,因此「用於處理醫療廢棄物之裝置」不具新穎性。

2.5.3用途請求項

用途請求項之可專利性在於發現物之未知特性後,根據使用目的將該物使用於前所未知之特定用途,故通常係僅適用於經由物的構造或名稱較難以理解該物應如何被使用的技術領域,例如化學物質之用途的技術領域。關於機器、設備及裝置等物品發明,通常該物品具有固定用途,故其以用途作為申請標的通常不具新穎性。

2.5.4選擇發明

選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中,選擇其中未特定揭露之個別成分(individual elements)、次群組(sub-sets)或次範圍(sub-ranges)之發明,常見於化學及材料技術領域(參照第十三章5.2.1.2「化合物之選擇發明」)。判斷選擇發明之新穎性,須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露(specifically disclosed)所選出的個別成分、次群組或次範圍。

2.5.4.1選擇個別成分或次群組

若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分,則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。然而,若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分,而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明,由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生,且並非先前技術已特定揭露者,因此該選擇發明具有新穎性。

上述二個或二個以上的群組所組成的選擇發明通常有下列情況:

(1)已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組,由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物。同理,由先前技術中之不同群組個別選出特定組分而組成的混合物,其判斷原則亦同。

(2)製法發明中,由不同起始物群組中個別選出特定的起始物。

(3)由已知的眾多參數範圍中,選出特定幾個參數的次範圍。

有關次群組所組成的選擇發明,其新穎性之判斷同本節原則。

2.5.4.2選擇次範圍

若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍,原則上具有新穎性,除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中,例示如下:

(1)先前技術揭露某成分之含量範圍為5~25wt%,申請專利之發明對應該成分之含量範圍為10~15wt%,則申請專利之發明具新穎性。

(2)前例中,若先前技術已例示某成分之含量為12 wt%,則申請專利之發明不具新穎性。

若選擇發明之數值範圍與先前技術揭露者範圍部分重疊,則該重疊的部分通常會因先前技術範圍中已明顯揭露(例如實施例)的端點值、中間值而喪失其新穎性。例如先前技術已揭露氧化鋁陶瓷的製備方法,其燒成時間為3~10個小時,申請專利之發明的燒成時間為5~12小時,則申請專利之發明因先前技術已明確揭露之端點值(10小時)而不具新穎性。

2.6擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開發明,使公眾能利用該發明之制度;對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者,係申請人公開給公眾自由利用的發明,並無授予專利之必要。因此,申請在後之發明專利申請案(本節下稱後申請案)之申請專利之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案(本節下稱先申請案)所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,雖無喪失新穎性之情事,該發明仍因擬制喪失新穎性,不得取得發明專利,故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。應注意者,上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者。

2.6.1擬制喪失新穎性之概念

先前技術涵蓋申請前所有能為公眾得知之資訊。申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分,惟依專利法之規定,發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式揭露之內容,仍屬於新穎性之先前技術。因此,若後申請案申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容相同時,則擬制喪失新穎性。

擬制喪失新穎性係專利法之特別規定,其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告,故不適用於進步性之審查。

2.6.2引證文件

審查擬制喪失新穎性時,引證文件必須為申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案得作為引證文件的事項如下:

(1)先申請案之內容包含取得申請日之說明書、申請專利範圍、圖式,以及其中明確記載之另一參考文件、明確放棄之事項及明確記載之先前技術(參照本章2.3.2「單獨比對」),但不包含優先權證明文件。

(2)先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日,且應在該後申請案申請後公開或公告。先申請案於審查時尚未公開或公告者,不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時,認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。

(4)

先申請案主張國際優先權或國內優先權者,對於已揭露於優先權基礎案及先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中之發明或新型,認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日;對於僅揭露於先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式中,但未揭露於優先權基礎案之發明或新型,認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。

(5)

先申請案主張國內優先權者,優先權基礎案於申請日後滿十五個月視為撤回,對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案之發明或新型,由於該發明或新型並未經公告或公開,故不得作為引證文件。

(6)先申請案經公開或公告後,即屬於新穎性之先前技術,無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利,或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷,均得作為引證文件;惟在公開日之前已撤回,但因進入公開準備程序而仍被公開者,不得作為引證文件。

(7)先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明或新型內容經公開或公告,即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除,該被刪除之部分仍得作為引證文件。

(8)若先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明不明確或不充分,無法使後申請案所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用後申請案申請專利之發明,不得作為引證文件。

(9)先申請案必須是發明或新型申請案,不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作,相同創作分別申請發明專利及新型專利者,並無授予二個專利之必要,但二者與設計為透過視覺訴求之創作不同,故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時,僅發明或新型先申請案得作為引證文件。

2.6.3擬制喪失新穎性之審查原則

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象,就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對,並逐項作成審查意見。

審查擬制喪失新穎性時,有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章2.3「新穎性之審查原則」之內容。

2.6.4擬制喪失新穎性之判斷基準

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」,其判斷基準除準用本章2.4「新穎性之判斷基準」之(1)完全相同,(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵,(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外,尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵,而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘,而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能,由於螺栓亦包含該二項功能,若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓,應屬依通常知識的直接置換。

判斷時得參酌後申請案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識,以理解申請專利之發明。

例1

〔請求項〕

一種晶片封裝結構,至少包括:

一金屬基板;

一晶片,該晶片具有一主動表面及對應之一背面;以及

一積層線路層,配置於該金屬基板及該晶片上。

〔引證〕

一種晶片封裝結構,至少包括:

一陶瓷基板;

一晶片,該晶片具有一主動表面及對應之一背面;以及

一積層線路層,配置於該陶瓷基板及該晶片上。

〔說明〕

引證文件為申請在先而在申請專利之發明申請後始公告之發明先申請案,引證文件與申請專利之發明所揭露之內容間的差異在於基板材質的不同,引證文件已記載陶瓷基板具有承載晶片的功能,而金屬基板具有承載晶片的功能係該技術領域之通常知識。因此,若申請專利之發明中僅將該引證文件之陶瓷基板置換為金屬基板,應屬依通常知識的直接置換。

2.6.5申請人

同一人有先、後二個申請案,後申請案請求項所載之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時,係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞,後申請案仍得予以專利;惟若後申請案請求項所載之發明與先申請案請求項所載之內容相同時,則有重複授予專利權之虞,無論是否為同一人申請,亦僅得就先申請案予以專利,參照本章5.6.1「不同日申請」。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案,而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的事項如下:

(1)認定時點應為後申請案之申請日(於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日);亦即,就該先、後申請案之申請人於該後申請案之申請日的時點是否相同為認定。若經認定為相同,即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情況,原認定仍然有效。

(2)共同申請時,申請人必須完全相同,始得認定為相同。

後申請案為改請案或分割案時,認定時點應為後申請案所援用原申請案之申請日。

3.進步性

3.1前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開發明,使公眾能利用該發明之制度,對於先前技術沒有貢獻之發明,並無授予專利之必要。因此,申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成者,不得取得發明專利。

3.2進步性之概念

申請專利之發明與先前技術雖有差異,但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成時,稱該發明不具進步性。

進步性係取得發明專利的要件之一,申請專利之發明是否具有進步性,應於其具新穎性(包含無擬制喪失新穎性之情況)之後始予審查,不具新穎性者,無須再審究其進步性。

3.2.1該發明所屬技術領域中具有通常知識者

該發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人,且能理解、利用申請時之先前技術。「申請時」指申請日,若申請案主張國際優先權或國內優先權者,則「申請時」指該優先權日。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段,則其亦具有該其他技術領域之通常知識。

一般知識,包括工具書或教科書等所載之周知(well-known)的知識,亦包括普遍使用(commonly used)的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能,指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能,簡稱「通常知識」。

一般情況下,該發明所屬技術領域中具有通常知識者係虛擬為一個人,惟若考量該發明所屬技術領域之具體事實,確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者係一群人較為適當時,亦可虛擬為一群人。

3.2.2先前技術

審查進步性時,先前技術為申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,參照本章2.2.1「先前技術」。該先前技術不包含在申請日及申請後始公開或公告之技術,亦不包含申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案。

審查進步性之先前技術應為相關先前技術,其通常與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域,但若不相同或不相關之技術領域中之先前技術與該發明具有共通的技術特徵時,則該先前技術亦屬相關先前技術。

3.2.3輕易完成

若申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基礎,利用申請時之通常知識,即能預期(expect)得到該發明者,則該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知者,亦即能被輕易完成。顯而易知與輕易完成為同一概念。

有關「通常知識」,參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

3.2.4引證文件

審查進步性時,引證文件之相關規範準用本章2.2.2「引證文件」之內容,其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者,所稱實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識(審查新穎性時則須參酌引證文件公開時之通常知識),能直接且無歧異得知的內容。

3.3進步性之審查原則

審查進步性時,通常須注意整體審查、結合比對及逐項審查等原則,分述如下。

3.3.1整體審查

審查進步性時,應以申請專利之發明的整體(as a whole)為對象,不得僅針對個別或部分技術特徵,亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身,判斷該發明是否能被輕易完成。

3.3.2結合比對

審查進步性時,得以(1)多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合,或(2)一份引證文件中不同部分之技術內容的結合,或(3)引證文件中之技術內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技術的技術內容之結合,或(4)引證文件中之技術內容與通常知識的結合,或(5)其他公開形式之先前技術的技術內容與通常知識的結合,判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。

3.3.3逐項審查

審查進步性時,應以每一請求項所載之發明的整體為對象,逐項作成審查意見,惟經審查認定獨立項具有進步性時,其附屬項當然具有進步性,得一併作成審查意見;但獨立項不具進步性時,其附屬項未必不具進步性,仍應分項作成審查意見。

3.4進步性之判斷步驟

申請專利之發明是否具有進步性,通常得依下列步驟進行判斷:

•步驟1:確定申請專利之發明的範圍;

•步驟2:確定相關先前技術所揭露之內容;

•步驟3:確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準;

•步驟4:確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異;

•步驟5:該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,是否能輕易完成申請專利之發明。

步驟1:確定申請專利之發明的範圍

申請專利之發明的範圍,係指請求項之文字所界定的範圍,該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍,於解釋請求項時,得審酌說明書及圖式,但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項,參照第一章2.5「請求項之解釋」。

步驟2:確定相關先前技術所揭露之內容

相關先前技術,參照本章3.2.2「先前技術」第2段。

確定相關先前技術所揭露之內容,係以該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時之通常知識,理解相關先前技術中所揭露的整體內容,包括所有的教示或建議。

步驟3:確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準

有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」,參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

審查進步性時,必須客觀地認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準,於確定該技術水準時,可考量下列因素:(1)該技術(art)所面臨問題之類型、(2)先前技術解決該等問題之技術手段、(3)發明所屬技術領域之創新速度、(4)該科技(technology)之複雜度、(5)該領域(field)實務從事者之教育水準。於個案中,上述每一因素未必皆存在,可能一或多個因素即具有決定性。

若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準,則可逕行確定該技術水準,無須另外考量上述因素。

步驟4:確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異

由相關先前技術中選出適合作為進步性判斷之論理的引證,並由其中選定一個引證與申請專利之發明的技術內容進行差異比對,該作為比對基礎之單一引證,稱為「主要引證」,其餘作為論理之引證稱為「其他引證」。

須注意者,不得將二個以上引證予以組合後作為「主要引證」。

步驟5:該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,是否能輕易完成申請專利之發明

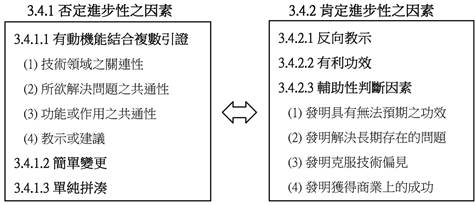

於確認該發明與主要引證所揭露之內容間的差異後,接著參酌相關引證及申請時之通常知識,依下列順序判斷是否能建立不具進步性之論理(如下圖所示):

(1)考量是否有本章3.4.1「否定進步性之因素」,包括本章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」、3.4.1.2「簡單變更」及3.4.1.3「單純拼湊」。

(2)基於上述(1),若無「否定進步性之因素」,則無法建立不具進步性之論理,得判斷該發明具有進步性。

(3)基於上述(1),若有「否定進步性之因素」,其次考量是否有本章3.4.2「肯定進步性之因素」,包括本章3.4.2.1「反向教示」、3.4.2.2「有利功效」及3.4.2.3「輔助性判斷因素」。

(4)基於上述(3),綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後,若無法建立不具進步性之論理,得判斷該發明具有進步性,若能建立不具進步性之論理,得判斷該發明不具進步性。

|

圖:是否能建立不具進步性論理之考量因素

3.4.1否定進步性之因素

3.4.1.1有動機能結合複數引證

審查進步性時,通常會涉及複數引證之技術內容的結合,應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容(例如主要引證之技術內容A與其他引證之技術內容B)而完成申請專利之發明(例如技術內容A+B),若有動機能結合,則可判斷具有否定進步性之因素。

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時,應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性,而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性,以避免後見之明。原則上,得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。

一般而言,存在愈多前述事項,該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。特殊情況下,可能僅存在一個有力事項,即可認定其有動機能結合複數引證之技術內容。

3.4.1.1.1技術領域之關連性

技術領域之關連性,係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的技術領域,得就應用該技術之物、原理、機制(mechanism)或作用等予以考量。

若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性,通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證,原則上,須進一步考量本章3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用之共通性」及3.4.1.1.4「教示或建議」等一個以上事項,以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

例1

〔請求項〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔主要引證〕

一種根據使用者所設定的重要程度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔其他引證〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之傳真裝置。

〔說明〕

主要引證之裝置與其他引證之裝置,均屬具有通訊錄之通訊裝置的技術領域,故二引證之技術內容的技術領域具有關連性,惟仍無法認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容,須進一步考量「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等一個以上事項。

3.4.1.1.2所欲解決問題之共通性

所欲解決問題之共通性,係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的所欲解決問題,得就該引證中記載之所欲解決問題,或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考量。

若複數引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性,則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例1

〔請求項〕

一種在表面形成有硬質碳膜的寶特瓶。

〔主要引證〕

一種在表面形成有氧化矽膜的寶特瓶,該氧化矽膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔其他引證〕

一種在表面形成有硬質碳膜的密封容器,該硬質碳膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔說明〕

由於主要引證與其他引證均記載「膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的」,故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

例2

〔請求項〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理剪。

〔主要引證〕

一種在握持部具有剝殼元件之料理剪。

〔其他引證〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理小刀。

〔說明〕

使料理剪或料理小刀等料理器具具有多功能,以解決料理的問題,該問題係料理器具之技術領域中具有通常知識者易於思及者,故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

3.4.1.1.3功能或作用之共通性

功能或作用之共通性,係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之功能或作用予以判斷。

若複數引證之技術內容的功能或作用具有共通性,則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

例1

〔請求項〕

一種印刷機,包含膠印滾筒之清潔裝置,該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布,以洗淨滾筒。

〔主要引證之技術內容〕

一種印刷機,包含膠印滾筒之清潔裝置,該清潔裝置係藉由其中之凸輪機構按壓接觸洗淨布,以洗淨滾筒。

〔其他引證之技術內容〕

一種印刷機,包含凹版滾筒之清潔裝置,該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布,以洗淨滾筒。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以凸輪機構按壓接觸洗淨布,其他引證之技術內容係以膨脹機構按壓接觸洗淨布,均係按壓接觸洗淨布以洗淨滾筒,故二引證之技術內容的功能或作用具有共通性。

3.4.1.1.4教示或建議

若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議,例如,引證A、B至少其一揭露結合二者之教示或建議,或另一佐證C揭露結合引證A與引證B之教示或建議,則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證(引證A與引證B)之技術內容。

例1

〔請求項〕

一種鋁製之建築結構材料片,其具有彎曲結構。

〔主要引證〕

一種建築結構板片材料,其具有彎曲結構,係選自質輕、耐蝕性高之材料(惟未揭露該材料為鋁)。

〔其他引證〕

一種屋頂桁架構件,其係以鋁材或鋁合金製作,由於鋁為一種輕質材料,因此可減輕該構件之重量。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露其建築結構板片材料係選自質輕之材料,其他引證之技術內容揭露製作屋頂桁架構件的鋁為一種輕質材料,因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

例2

〔請求項〕

一種透明膜,包含乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物,以及分散在該共聚物中的酸受體粒子,其中該共聚物係以交聯劑進行交聯。

〔主要引證〕

一種透明膜,包括乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物,以及分散在該共聚物中的酸受體粒子,該透明膜可應用於太陽能電池元件之密封膜。

〔其他引證〕

一種透明膜,係由乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物形成,該共聚物係以交聯劑進行交聯,該透明膜可應用於太陽能電池之密封膜。

〔説明〕

主要引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物的透明膜,可應用於太陽能電池元件之密封膜,其他引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物藉由交聯劑進行交聯後形成的透明膜,可應用於太陽能電池之密封膜,因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

3.4.1.2簡單變更

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵,若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時,能利用申請時之通常知識,將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者,則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

有關「通常知識」,參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

若申請專利之發明為單一引證之技術內容的簡單變更,則可判斷具有否定進步性之因素。若該單一引證或另一佐證之技術內容對於該簡單變更存在教示或建議,則於判斷是否具有否定進步性之因素時,得視為有力之情事。

例如,為了減少維修次數,對於浴室乾燥抽風機之驅動裝置,申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者,利用申請時之通常知識,以直流無刷馬達置換原有之直流有刷馬達而完成者。

例如,為了易於組裝,申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者,利用申請時之通常知識,將物品之部分元件以一體成型技術予以製作完成者。

例如,為了節省元件或簡化步驟,申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者,利用申請時之通常知識,將物品之部分元件或方法之部分步驟予以省略且同時喪失所省略部份元件或部分步驟之功能而完成者。

將單一引證之技術內容予以簡單選擇而完成申請專利之發明者,其進步性之判斷,參照本章3.5「選擇發明之進步性判斷」。

須注意者,有關本節「簡單變更」與本章3.4.1.1「有動機能結合複數引證」,二者除分別考量外,亦可能有合併考量之情況。

3.4.1.3單純拼湊

若申請專利之發明(例如電子錶筆)僅是單純結合複數引證(電子錶與筆)之技術內容,結合後之發明的各技術特徵於功能上並未相互作用,仍以其原先之方式各別作用,致結合後之發明的功效僅為結合前各引證之技術內容的功效之總合者,則該發明為複數引證之技術內容的「單純拼湊(aggregation)」。

若申請專利之發明為複數引證之技術內容的單純拼湊,則可判斷具有否定進步性之因素。若該等複數引證或另一佐證之技術內容對於該單純拼湊存在教示或建議,則於判斷是否具有否定進步性之因素時,得視為有力之情事。

判斷申請專利之發明是否具有進步性,應以申請專利之發明的整體為對象,不得僅因複數引證結合後已完整揭露該發明之全部技術特徵,即認定該發明為單純拼湊,必須考量結合後之發明的各技術特徵與功能上有無相互作用。

3.4.2肯定進步性之因素

3.4.2.1反向教示

於進步性之步驟2「確定相關先前技術所揭露之內容時」,必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容,包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示(teach away)。

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,或基於引證所揭露之技術內容,該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示,則可判斷具有肯定進步性之因素。

例如,申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬,引證A揭露將鐵加入催化劑,但明確排除將銻加入催化劑,引證B揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分,二者具有相同的有利功效而有可替換性,因此,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示,應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論,亦即,二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,因此,對於申請專利之發明構成反向教示。

判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示,必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如,申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料,先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料,另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性,但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料,亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示。

若先前技術僅揭露較佳實施方式,或僅揭露一種以上的擇一形式記載,而申請專利之發明並非較佳實施方式,或為擇一形式記載之其中一種,由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示。

3.4.2.2有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時,應考量該發明對照先前技術之有利功效,包括申請時之說明書中所記載之有利功效(參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」)及申請人於修正或申復時所主張之有利功效,惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果,亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果,且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者,或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者,若非明確記載或推導之有利功效,則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效,則可判斷具有肯定進步性之因素,若該有利功效為「無法預期之功效」,則於判斷是否具有肯定進步性之因素時,得視為有力之情事,參照本章3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

3.4.2.3輔助性判斷因素

審查進步性時,若申請人於申請時或申請過程中提供輔助性證明資料,主張申請專利之發明有下列情事而具有進步性時,應一併審酌。

3.4.2.3.1發明具有無法預期之功效

所謂「無法預期之功效」,係指申請專利之發明與相關先前技術相較,產生無法預期之功效,包括產生功效的顯著提升(量的變化),或產生新的功效(質的變化),且其對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,係該發明申請時無法預期者。換言之,即使申請專利之發明產生功效的顯著提升,或產生新的功效,惟該功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,係發明申請時能夠預期者,仍非屬「無法預期之功效」。

例如,申請專利之發明為蛋白質A之衍生物,相較於先前技術之蛋白質A增加6至9倍的活性,若該功效的顯著提升對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,係該發明申請時無法預期者,則可認定該發明具有無法預期之功效。

例如,先前技術揭露五氯酚製劑,其可作為木材之殺菌劑,申請專利之發明為五氯酚製劑用於除草劑之用途,若該新的功效對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,係該發明申請時無法預期者,則可認定該發明具有無法預期之功效。

若申請專利之發明對照相關先前技術具有無法預期之功效,則於判斷是否具有肯定進步性之因素時,得視為有力之情事。因此,即使申請時之通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者完成申請專利之發明,只要該發明具有無法預期之功效,則於判斷是否具有肯定進步性之因素時,得視為有力之情事。

3.4.2.3.2發明解決長期存在的問題

若申請專利之發明能解決先前技術中長期存在的問題或達成人們長期的需求,則可判斷具有肯定進步性之因素。

判斷是否為「長期存在的問題」,必須同時符合下列三個要件:(1)該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題,(2)該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決,(3)申請專利之發明能成功解決該問題。

例如,於家畜(如乳牛)身上進行無痛而且不損壞表皮的標記方法,係畜牧業者公認為長期存在且未解決之問題,若於申請專利之發明申請前無人提供該問題之解決方案,而該發明提供一項冷凍烙印方法,解決了長期存在的問題,則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.3發明克服技術偏見

對於某一技術領域中之特定問題,申請專利之發明採用因技術偏見而被捨棄之技術手段,若該技術手段能解決該問題,則可判斷具有肯定進步性之因素。

所謂「技術偏見」,係指在申請專利之發明申請前,於某技術領域中存在之偏離客觀事實的見解,其引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者不去考慮其他可能性。

例如,一般認為,含有二氧化碳的飲料於裝瓶流程時,由於經過殺菌消毒後的瓶子為高溫,因此裝填飲料後須立即密封,以避免飲料自瓶子噴出。然而,申請專利之發明於進行相同裝瓶流程時,證實無須於裝填飲料後立即密封,飲料亦不會自瓶子噴出,因此,含有二氧化碳的飲料會由殺菌消毒後的熱瓶噴出之見解,是一種技術偏見,由於申請專利之發明克服該技術偏見,則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.4.2.3.4發明獲得商業上的成功

若申請專利之發明於商業上獲得成功,且其係由該發明之技術特徵所直接導致,而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者,則可判斷具有肯定進步性之因素。

3.5選擇發明之進步性判斷

選擇發明係由相關先前技術之已知較大的群組或範圍中,選擇其中未特定揭露之次群組、次範圍或個別成分、元件、數值等之發明。

有關選擇發明之進步性的判斷,除了依據本章3.4「進步性之判斷步驟」外,另須注意下列事項。

對於選擇發明,若其選擇之部分相較於相關先前技術均具有無法預期之功效,應認定該發明非能被輕易完成,具有進步性。無法預期之功效,參照本章3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

選擇發明常見於化學及材料技術領域(參照第十三章5.3.1.5「化合物之選擇發明」)。例如,相關先前技術已揭露,以化合物A與B在高溫下製備化合物C,當溫度在50~130℃範圍內,化合物C之產量隨溫度增加而增加,若選擇發明設定之溫度在63~65℃範圍內(相關先前技術未特定揭露該較小範圍),而化合物C之產量顯著的增加,對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言,該功效係發明申請時無法預期者,因此該選擇發明具有無法預期之功效,應認定其非能被輕易完成,具有進步性。

針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵,若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時,能利用申請時之通常知識,將單一引證之差異技術特徵進行簡單選擇而完成申請專利之發明,且未產生無法預期之功效者,則不具進步性。

有關「通常知識」,參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」。

例如,申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含以黏合劑黏合PE塑膠層與金屬防護層之纜線,其差異僅在於申請專利之發明的黏合劑為特定之黏合劑A,由於可用於黏合塑膠與金屬之黏合劑已為一般知識,其種類並無特別限制,申請專利之發明所選擇之黏合劑A,係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決不易黏合的問題,利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳種類者,且未產生無法預期之功效,因此不具進步性。

例如,申請專利之發明與單一引證之技術內容均為包含抗氧化劑A之塗料,其差異僅在於申請專利之發明的抗氧化劑A之含量限定為2~3%。由於抗氧化劑A用於塗料已為一般知識,其添加量並無特別限制,申請專利之發明所選擇之2~3%,係該發明所屬技術領域中具有通常知識者為了解決塗料受氧化的問題,利用申請時之通常知識即能採用之最佳或較佳添加量者,且未產生無法預期之功效,因此不具進步性。

3.6審查注意事項

(1)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明,均不影響其進步性之認定。

(2)進步性之審查,應先理解說明書中所載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效,但非以該三者與相關先前技術分別比對有無實質差異而認定申請專利之發明有無進步性,原則上應依據進步性之五個判斷步驟逐一進行後予以認定。

(3)進步性之審查,不得就閱讀說明書、申請專利範圍及圖式之內容所產生的「後見之明」,判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性,應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對,以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點,作成客觀的判斷。

(4)進步性之審查,應依據所檢索之引證文件中揭露的相關先前技術,判斷申請專利之發明是否能被輕易完成。若無法引用所檢索之引證文件,而必須引用申請專利之發明的說明書所引述之相關先前技術予以核駁時,應敘明具體之理由(參照第一章1.4「審查注意事項」(5))。

(5)認定申請專利之發明不具進步性時,原則上應檢附相關先前技術之引證文件,惟若該技術係一般知識(參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」)時,得無須檢附引證文件,但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。

(6)物之發明具有進步性時,該物之製造方法或用途的發明當然具有進步性。

(7)若申請人於申復時主張引證文件有喪失新穎性或進步性之例外的適用,應參照本章4.「喪失新穎性或進步性之例外」予以審酌。

4.喪失新穎性或進步性之例外

4.1前言

喪失新穎性或進步性之例外的優惠,係指於發明專利申請前之特定期間內,若申請人有因特定情事所致公開之事實,該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。因此,若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實,並於該公開事實發生後12個月內申請發明專利,則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠,與該公開事實有關之技術內容,非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。前述12個月期間,稱為優惠期(grace period)。

前述公開之事實,若係申請人因申請專利而在我國或外國依法於專利公報上所為之公開,原則上,申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠,該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。

4.2公開事實之行為主體

例外不喪失新穎性或進步性之公開事實,其行為主體應為申請人或第三人。

所稱申請人,亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人,係指專利申請權之被繼承人、讓與人,或申請權人之受雇人或受聘人等。

所稱第三人,係指將申請人之發明的技術內容予以公開之申請人以外之人,例如申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述申請人以外之人稱為他人,包含第三人。

4.3喪失新穎性或進步性之例外的期間

優惠期應自公開事實發生日之次日起算12個月,若申請人於優惠期內有出於本意或非出於本意所致之多次公開,而有多次可適用優惠之情況者,則該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算12個月。換言之,於適用優惠之情況,最早公開事實發生日之次日起至發明專利申請日止,應不逾12個月。

公開事實發生日,應依公開之技術內容所載日期或由相關證明文件予以認定,若僅能認定公開事實發生之年、季、年月、雙週或週時,則以該年之首日、該季之首日、該年月之首日、該雙週之第一週的首日或該週之首日予以推定。若推定日期未早於專利申請前12個月,則適用優惠,無須另通知申請人敘明公開事實發生日。若推定日期早於申請前12個月,則不適用優惠,若申請人認為適用優惠,應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權,二者之起算日不同,前者係以事實發生日之次日起算12個月,而後者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算12個月。因此,若申請案適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,另主張優先權,則二者之起算日應分別認定。

由於我國專利法未參照巴黎公約第11條之規定,因此國際優先權之起算日不得溯自申請專利之商品先前參加展覽之事實發生日。

4.4專利公報上所為之公開

申請人將已完成之發明的技術內容於我國或外國申請專利,致其後依法於公開公報或公告公報上所為之公開,原則上,申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠,該公開事實有關之技術內容仍屬於判斷該發明是否具有新穎性與進步性之先前技術。

例外者,若該專利公報上所為之公開係出於專利專責機關的疏失所導致者,或第三人直接或間接得知申請人之發明的技術內容,未經申請人同意而提出專利申請所導致者,且申請人於該公開後12個月內申請發明專利,則申請專利之發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,該公開事實之技術內容非屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。於此情況,申請人應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

4.5喪失新穎性或進步性之例外的適用情事

喪失新穎性或進步性之例外的適用,除於專利公報上所為之公開外,包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事。

所謂「出於申請人本意所致之公開」,指公開係導因於申請人之意願,不限由申請人親自為之者。此情況之公開的行為主體包括申請人、申請人委任、同意、指示之人等。

若申請人為2人以上時,其先前之公開行為無須由全體申請人共同為之,個別申請人亦得單獨為之,且無論個別申請人之公開行為是否經其他申請人同意,均屬於「出於申請人本意所致之公開」的情事。

所謂「非出於申請人本意所致之公開」,指公開係申請人本意不願公開,但仍遭公開之情形。此情況之公開的行為主體包括未經申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。

上述二種情事,其公開之態樣並無限制,包括因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。

他人獨立發明之公開,非屬前述二種情事,申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,該公開之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若他人於申請前有公開之事實,該公開是否屬於前述二種情事,亦即申請專利之發明是否適用優惠,應由申請人敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

4.6喪失新穎性或進步性之例外的效果

喪失新穎性或進步性之例外的優惠,其效果係將公開事實之技術內容,不作為判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權,二者之效果不同,前者僅係認定於優惠期內公開事實之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術,不影響判斷發明是否符合專利要件之基準日,而後者係認定優先權日至申請日間公開之技術內容均非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術,會影響判斷發明是否符合專利要件之基準日。因此,於優惠期內,若有其他相關技術內容之公開事實,例如他人獨立發明之公開,則申請專利之發明仍可能喪失新穎性或進步性而不准專利。同理,於優惠期內,若有他人就相同發明先提出申請,由於主張不喪失新穎性或進步性之優惠不能排除他人申請在先之事實,則申請專利之發明將因擬制喪失新穎性或先申請原則而不准專利,而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實,亦將喪失新穎性而不准專利。

4.7喪失新穎性或進步性之例外的審查

專利公報上所為之公開,申請專利之發明是否適用優惠,參照本章4.4「專利公報上所為之公開」。

一公開事實,除於專利公報上所為之公開外,若同時符合二個要件(1)申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利,(2)申請人出於本意或非出於本意所致者,則該發明適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,該公開事實有關之技術內容非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

若無法同時符合上述二要件,例如公開事實發生日早於申請前12個月,或公開行為主體為他人或包含他人,而可能為他人獨立發明之公開,原則上,推定該發明不適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,該公開事實之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠,應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

上述二個要件之審查,例示如下:

(1)申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利。

例如,研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年月,申請人於該論文公開後申請發明專利,若以該論文公開年月之首日予以推定,該日期未早於申請前12個月,且公開行為主體為申請人,得認定該論文公開係導因於申請人之意願,則該發明適用優惠,該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如,研討會論文集之某篇論文僅載明公開之年,申請人於該論文公開後申請發明專利,若以該論文公開年之首日予以推定,該日期早於申請前12個月,原則上,該發明不適用優惠,該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明應適用優惠,得敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

(2)申請人出於本意或非出於本意所致者。

例如,研討會論文集載明某篇論文之作者A,申請人A及B於該論文公開後12個月內申請發明專利,因公開行為主體為申請人,得認定該論文公開係導因於申請人之意願,且申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利,因此,該發明適用優惠,該論文公開之技術內容非屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

例如,研討會論文集載明某篇論文之作者A及B,申請人A於該論文公開後12個月內申請發明專利,因公開行為主體包含他人,而可能為他人獨立發明之公開,原則上,推定該發明不適用優惠,該論文公開之技術內容屬於判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。若申請人認為該發明適用優惠,得敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實有多次者,例如申請人親自公開後,又有傳播媒體之報導,於判斷申請專利之發明是否適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠時,應就該等事實個別判斷。

上述多次公開之事實,若有「密不可分」之關係,亦即最早之公開事實與其後公開事實具有密切關聯,則申請人僅須提供最早公開之事實的證明文件,無須另提供其後公開之事實的證明文件。

所謂「密不可分」之關係,例示如下:

(1)連續數日進行之實驗。

(2)公開實驗及其當場散佈之說明書。

(3)刊物的初版及再版。

(4)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。

(5)同一展覽會之巡迴展出。

(6)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。

(7)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。

(8)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。

進一步說明如下:

(1)申請人將論文發表於出版社網頁,其後發表於該出版社之刊物,二者有密不可分之關係,因此僅須檢附於網頁發表之證明文件。

(2)申請人將學位論文發表於發表會或研討會,其後陳列於圖書館或發行論文集,二者有密不可分之關係,因此僅須檢附該論文於發表會或研討會發表之證明文件。

(3)申請人將發明於報紙公開,其後發表於研討會之刊物,二者屬獨立公開行為,並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次公開之證明文件。

(4)申請人將記載發明之原稿分別授權不同出版社,該原稿隨後被該等出版社分別發表於不同刊物,各次之發表並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次證明文件。

(5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之發明,由於是否在各展覽會陳列,屬於申請人可自行判斷者,故多次公開事實間並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次證明文件。

(6)申請人將發明之部分技術內容於研討會之論文發表,其後於該研討會之論文集另補充其他技術內容,則該論文所載技術內容之公開與論文集之發行間,二者可能被認定為未有密不可分之關係,因此仍宜敘明各次公開事實,並檢附各次證明文件。

多次公開之事實是否具有密不可分之關係,應就各次公開事實進行客觀之判斷,若經審查認定非屬密切關聯而得作為申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術,則申請人仍須就各次公開之事實提供證明文件。

4.8審查注意事項

(1) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠,於106年5月1日後提出之專利申請案,應適用本法修正後之相關規定,該日之前提出的申請案,則適用本法修正前之相關規定。

(2) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠,不以申請時主張為要件,若申請人於審定前主動敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件,則審查時應一併考量。

(3) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠,即使有「非出於申請人本意所致之公開」之情事,申請人仍須於申請專利之發明的技術內容公開後12個月內申請專利,始得適用。若已逾12個月期間,則不適用優惠,該公開事實之技術內容屬於判斷該發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。

5.先申請原則

5.1前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則,故一項發明僅能授予一項專利權。相同發明有二以上專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日,而申請人為不同人者,應通知申請人協議定之;協議不成時,均不予發明專利。若該二以上專利申請案之申請日、優先權日為同日,而申請人為同一人者,應通知申請人限期擇一申請;屆期未擇一申請者,均不予發明專利。

此外,因為發明與新型同屬技術思想之創作,以相同創作分別申請發明專利及新型專利者,除有第32條規定之情事外,亦應適用第31條第4項準用上述規定辦理。

至於同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,若申請日在102年6月13日之後,且申請時已分別聲明同日申請相同創作之事實者,應適用現行第32條之一案兩請(參照5.7「權利接續」)規定辦理;若申請日在102年6月13日前,則應適用修正前第32條之一案兩請(參照5.8「權利擇一」)規定辦理。

舊專32

5.2先申請原則之概念

|

舊專32 |

先申請原則,指相同發明有二個以上申請案(或一專利案一申請案,本節以下同)時,無論係於不同日或同日申請,無論係不同人或同一人申請,僅能就最先申請者准予專利,不得授予二個以上專利權,以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制,故適用本條時,必須以發明申請案有申請實體審查為前提。

5.2.1相同發明

相同發明,指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利之發明相同;亦即,二個以上申請案間任一請求項所載之發明相同者。

5.2.2先申請原則適用的情況

依先申請原則,相同發明有二個以上申請案,僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合,計有下列四種情況:

(1)同一人於同日申請。

(2)不同人於同日申請。

(3)同一人於不同日申請。

(4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況,應適用先申請原則,本節內容係規範此三種情況。

在(4)不同人於不同日申請之情況,先申請案在後申請案申請前尚未公開或公告,而於後申請案申請後始公開或公告者,後申請案之審查優先適用擬制喪失新穎性。

惟在(3)及(4)二種於不同日申請之情況,若先申請案在後申請案申請前已公開或公告者,後申請案之審查優先適用新穎性。

5.2.3引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件,其認定原則如下:

(1)

認定先後或同日申請的時點,應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時,應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者,若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時,應以該發明之優先權日為準。主張二個以上優先權者,應分別以各申請專利之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

(2)

公開或公告前已撤回、經處分不受理確定、經審定或處分不予專利確定之發明或新型申請案,及未於第38條第1、2項規定之期間內申請實體審查而視為撤回之發明申請案,均不得作為判斷是否為相同發明之引證文件;尤其不得引用經不予專利確定之發明或新型先申請案作為核駁之引證文件,若適當的話,應以核駁該先申請案的引證文件及理由,予以核駁。

(3)先申請案或於同日申請之其他申請案必須是發明或新型申請案,不得為設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作,設計則係透過視覺訴求之創作,無論是發明與設計之間或新型與設計之間,均不會產生重複專利的情況,自無先申請原則之適用。

5.3先申請原則之審查原則

相同發明之審查應以每一請求項所載之發明為對象,逐項作成審查意見。若二個以上申請案之說明書中所揭露之技術內容相同,例如二個申請案皆揭露一特定物及該物之製造方法,但該二個以上申請案間每一請求項所載之發明皆不同時,例如一申請案為物而另一申請案為該物之製造方法,應認定該二個以上申請案並非相同發明。

審查先申請原則時,有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章2.3「新穎性之審查原則」之內容。

5.4先申請原則之判斷基準

先申請原則所稱之「相同發明」,其判斷基準除本章5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」外,準用本章2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容,亦即包含(1)完全相同,(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵,(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念,及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識,以理解申請專利之發明。

5.5認定同日申請之發明是否相同的方式

先申請原則係相同發明有二個以上申請案,先申請專利之發明或新型排除後申請者;惟若同日申請之二個申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利,而另一申請案被認定並不適用該法條時,此不一致之認定並不妥當,應認定二個申請案之發明非相同,而無該法條之適用。例如先申請之發明A以下位概念表現而後申請之發明B以上位概念表現時,B發明會被視為與A發明相同;但若B先申請而A後申請,則A發明不會被視為與B發明相同;此時,在A及B二個申請案為同日申請的情況,不得認定二發明為相同。

因此,在決定同日申請之二個以上申請案是否為相同發明時,除依本章5.4「先申請原則之判斷基準」外,應再以下列方式判斷:假設其中一申請案之發明A先申請,另一比對之申請案之發明B後申請,若認定B發明與A發明為相同,再將其先、後申請順序倒置,即假設B為先申請A為後申請;若再認定A發明與B發明為相同,基於前述二種相同的判斷結果,應認定該二發明為相同;但若再認定A發明與B發明並非相同,基於前述二種不同的判斷結果,應認定該二發明並非相同。

5.6審查程序

5.6.1不同日申請

相同發明有二個以上申請案於不同日申請,若後申請案申請前先申請案已公開或公告,對於後申請案之審查,優先適用新穎性之規定。若後申請案申請前先申請案尚未公開或公告,則依下列情況審查:

5.6.1.1不同申請人

不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時,則優先適用擬制喪失新穎性之規定,惟須俟先申請案公開或公告後,始進行後申請案之審查。因為先申請原則審查之對象係先、後申請案之申請專利範圍,而先申請案之申請專利範圍揭露之技術手段於申請過程中可能因修正而變動,但其說明書或圖式揭露之技術內容於申請過程中不因修正而變動,若依據先申請案之申請專利範圍認定後申請案不符先申請原則,可能導致原不准專利事由於日後不適用;若依據先申請案之說明書或圖式認定擬制喪失新穎性,則有利於後申請案之申請人進行後續之申復與修正。

不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明,若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者,應發出審查意見通知,敘明後申請案與先申請案為相同發明;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明,應以違反第31條第1項之規定為理由,核駁後申請案。

5.6.1.2同一申請人

同一人於不同日有二個以上申請案為相同發明,若後申請案無其他不准專利事由而得准予專利者,應發出審查意見通知,敘明後申請案與先申請案為相同發明;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明後申請案與先申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明,應以違反第31條第1項之規定為理由,核駁後申請案。

5.6.2同日申請

同日有二個以上申請案為相同發明,審查時,應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況,分別考量處理。

5.6.2.1不同申請人且申請案均尚未公告

不同人於同日有二個以上申請案為相同發明,若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者,應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明,且已無其他不准專利事由時,應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者,俟撤回其他相關申請案後,應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者,應依第31條第2項,核駁所有相關申請案。

5.6.2.2不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有二個以上申請案為相同發明,若其中一申請案已公告,而其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者,應通知申請人協議並申報協議結果;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明,且已無其他不准專利事由時,應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者,俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後,應就達成協議之申請案准予專利,並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者,應依第31條第2項,核駁所有審查中之相關申請案,並辦理公告相關專利案視為自始不存在。

5.6.2.3同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明,若相關申請案均無其他不准專利事由而得准予專利者,應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請,且仍認定為相同發明時,應依第31條第2項,核駁所有相關申請案。

5.6.2.4同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有二個以上申請案為相同發明,若其中一申請案已公告,其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者,應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請;若有其他不准專利事由,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。申請人在指定期限內擇一申請者,俟撤回其他相關申請案、放棄或更正其他相關專利案後,應就經選擇之申請案准予專利,並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人未擇一申請,且仍認定為相同發明時,應依第31條第2項,核駁所有審查中之相關申請案,並辦理公告相關專利案視為自始不存在。若申請人選擇該已公告之專利案,且仍認定為相同發明時,應依第31條第2項,核駁所有審查中之相關申請案。

5.7權利接續

同一人在102年6月13日之後,就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利,並於申請時分別聲明,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定,申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者,不予發明專利;申請人選擇發明專利者,其新型專利權自發明專利公告之日消滅。

發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」及「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件,始有權利接續之適用。若屬「相同創作」之發明及新型專利間,於申請時不符「同一人」、「同日」或「申請時分別聲明」要件,或於發明專利核准審定前不符「同一人」或「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件,皆不適用權利接續。

上述要件,因為權利接續之特殊性,進一步說明如下:

(1)「同一人」指於我國申請專利時,發明與新型專利申請人完全相同;於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點,發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同。

於申請後至發明專利核准審定前,如有讓與之情事,發明及新型專利須一併讓與。若因讓與致使發明與新型專利申請人、發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者,因為不同人間無從依期限擇一,此時發明專利應依先申請原則審查(參照5.6.2.2「不同申請人且其中一申請案已公告」)。

(2)「同日」指屬相同創作之發明與新型專利之申請日(於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日)相同;若相同創作主張優先權時,發明與新型專利之優先權日亦須相同。應注意者,上述優先權日無須在102年6月13日之後。

若相同創作之優先權日不同(包含僅一申請案主張優先權及二申請案之優先權日不同),因為優先權係以發明或新型記載於國外第一次申請時或我國先申請時之說明書、申請專利範圍或圖式為要件(參照第五章1.4.2「第一次申請之判斷」及2.4「實體要件」),不同優先權日之相同創作將有何者為國外第一次申請或我國先申請之優先權認可的問題;又專利要件之審查係以優先權日為準,不同優先權日將有判斷時點歧異的問題,此時應認為非屬同日分別申請發明及新型專利,發明專利應依先申請原則審查,僅得就其最先申請者准予專利(參照5.6.1.2「同一申請人」)。

若發明與新型申請案屬同日分別申請,因為分割後之發明申請案(下稱發明分割案)仍以原發明申請案之申請日為申請日;如原發明申請案有優先權者,仍得主張該優先權;因此,發明分割案與新型申請案仍屬同日分別申請。

(3)「相同創作」指發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同。

審查原則、判斷基準及認定同日申請之創作是否相同的方式,準用5.3「先申請原則之審查原則」至5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」之內容。

(4)「申請時分別聲明」指於申請時在發明專利申請書及新型專利申請書中,均須聲明同日分別申請相同創作之事實。

若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明,均屬不符合本要件,此時發明申請案應依先申請原則審查(參照5.6.2.4「同一申請人且其中一申請案已公告」)。

若發明與新型申請案已於申請時分別聲明,嗣後將相同創作自發明申請案分割,於分割申請時得援用原發明申請案之聲明,但不得事後補聲明。

於原申請案或分割案任何一案核准審定前,仍存有相同創作之情事者,應函申請人確認唯一的發明申請案作為接續案,以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。

(5)

「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」指新型專利因採形式審查,較採實體審查之發明專利先取得專利權,且其後新型專利權仍有效存續。其中,「已當然消滅」於第70條第1項第3款係指新型專利權已逾6個月之年費補繳期間,且新型專利權於發明專利核准審定(包含初審及再審查)前,未經准予回復至有效存續;「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。

於發明專利審定前,若新型專利權已當然消滅或經撤銷確定,此時發明申請案應不予專利。

5.7.1審查程序

同一人在102年6月13日之後,就相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案,並於申請時分別聲明,該新型申請案經形式審查已公告為新型專利權且非已當然消滅或經撤銷確定者,若發明申請案並無其他不准專利事由而得准予專利時,應就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一;若發明申請案有其他不准專利事由時,應發出審查意見通知,除該不准專利事由外,並應一併敘明該發明申請案與新型專利權為相同創作,以利申請人於克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由後,即得依其選擇迅速取得發明專利,發生權利接續之效果。

於指定期限屆滿後,視發明申請案之修正、撤回、申復及新型專利權之更正等情況繼續審查。若申請人未於修正、申復時為選擇,俟發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時,再就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一。若申請人屆期未擇一或選擇新型專利權,且仍認定屬相同創作時,應依第32條第1項,核駁發明申請案;若申請人選擇發明申請案,應依第32條第2項,新型專利權自發明申請案公告之日消滅。

5.7.2審查注意事項

(1)於發明專利核准審定後至發明專利公告前,若因讓與致使發明專利申請人與新型專利權人非完全相同者,因為不符合「同一人」之要件,故發明專利不予公告。

(2)申請案經審查認定有不准專利事由時,應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由之請求項通知申請人(參照本篇第七章1.3「審查意見通知」)。因此,第32條第1項所稱「發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一」,指於專利專責機關通知發明申請案有與新型專利權為相同創作及其他不准專利事由後,若申請人於修正、申復時選擇發明申請案,並克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由,應准予發明專利;若申請人未於修正、申復時為選擇,但發明申請案已克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由而得准予專利時,應再通知就該發明申請案及新型專利權限期擇一。若申請人未於修正、申復時克服先前審查意見通知指出之其他不准專利事由,不論其是否已選擇發明申請案,因為該發明申請案並未得准予專利,應核駁該發明申請案,無須依上述規定再通知申請人限期擇一。

(3)若申請人經通知已依期限選擇發明專利,且發明專利並無其他不准專利事由而得准予專利者,其新型專利權始依第32條第2項之規定,自發明專利公告之日當然消滅;若發明專利仍有先前已通知之任一項不准專利事由者,發明專利將予以核駁,自無公告發明專利之情事,其新型專利權不因申請人已有選擇發明專利之意思表示而生當然消滅之法律效果。

(4)新型專利權於發明專利核准審定後至發明專利公告前,已當然消滅或經撤銷確定者,因為其揭露之技術已為公眾得自由利用,若復歸發明專利申請人專有,將使公眾蒙受不利益,故發明專利不予公告。

(5)發明申請案審查中,若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定,針對相同創作之發明,仍應與新型專利之認定結果一致,原則上應俟新型舉發案行政救濟確定後,再續行發明申請案之審查。惟依個案情形(例如:事證已臻明確足認發明案不具專利要件)或情事變更(例如:申請人修正請求項,已非相同創作),審查人員於參酌新型案之舉發證據後,得對發明申請案進行審查。

(6)發明申請案核准審定後至發明公告前,若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定,基於相同創作之新型及發明,審查結果應一致,此時,審查人員應自撤發明申請案之核准審定書,重為審查。審查原則同前項。

舊專32.Ⅰ

5.8權利擇一

|

舊專32.Ⅰ |

舊專32.Ⅱ 舊專32.Ⅲ

同一人在102年6月13日前,就相同創作於我國同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定,申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者,不予發明專利;申請人選擇發明專利者,其新型專利權視為自始不存在。

若屬「相同創作」之發明及新型申請案間,於申請時不符「同一人」或「同日」要件,或於通知限期擇一前不符「同一人」或「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件,皆不適用權利擇一。

舊專32.Ⅰ

102年6月13日前的權利擇一與102年6月13日之後的權利接續二者間,於要件上,關於「同日」、「相同創作」及「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件之意涵,判斷上並無不同,準用5.7「權利接續」及5.7.2「審查注意事項」(2)之內容。應注意者,權利擇一未如權利接續定有「申請時分別聲明」要件。又關於「同一人」要件,權利擇一僅須於我國申請專利時,發明與新型專利申請人完全相同;於通知限期擇一時,發明專利申請人與新型專利權人亦完全相同,即為已足,與權利接續略有差異。

舊專32.Ⅱ

102年6月13日前的權利擇一與102年6月13日之後的權利接續二者間,於效果上,申請人依期限選擇發明專利時,權利擇一係新型專利權視為自始不存在,而權利接續係新型專利權將自發明專利公告之日消滅。

關於權利擇一之審查程序,準用5.7.1「審查程序」之內容,惟因其效果與權利接續不同,若申請人選擇發明申請案,應依修正前第32條第2項,公告新型專利權視為自始不存在。