第三章 專利要件

依專利法之規定,是否准予設計專利,應審酌之事項包含設計之定義、產業利用性、新穎性及創作性要件、擬制喪失新穎性要件、法定不予設計專利之項目、說明書及圖式之揭露要件、衍生設計之申請要件、先申請原則、一設計一申請、成組設計之申請要件、改請後之設計或衍生申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、修正超出申請時所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍的規定。其中,說明書及圖式之揭露要件、設計之定義及法定不予設計專利之項目等已於本篇第一、二章說明,本章僅就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、創作性及先申請原則等予以說明,其餘專利要件之說明,參照本篇其他章節。

1.產業利用性

1.1前言

凡可供產業上利用之設計得依本法申請取得設計專利,即指申請專利之設計必須在產業上得以利用,始符合申請設計專利之要件,稱為產業利用性。產業利用性係設計本質之規定,不須檢索即可判斷,故通常在審查是否具新穎性及創作性之前即應先行判斷。

1.2產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之設計必須可供產業上利用,但並未明文規定產業之定義,一般咸認專利法所稱產業應屬廣意,包含廣義的產業,例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等,甚至包含運輸業、通訊業等。

若申請專利之設計在產業上能被製造或使用則認定該設計可供產業上利用,具產業利用性;其中,能被製造或使用,指該透過視覺訴求之創作於產業上有被製造或使用之可能性,不限於該設計之創作已實際被製造或使用。例如利用幾何原理上之錯視(illusion)效果所繪製的無限迴旋樓梯,而在現實生活中無法被製造或使用者,即不具產業利用性。

此外,若說明書或圖式中所揭露之申請專利之設計為一件或無法再現之創作,例如利用窯變所隨機或偶然形成其花紋外觀之陶瓷作品,應以其屬於純藝術創作為理由不予專利。

1.3產業利用性與可據以實現要件之差異

產業利用性,係規定申請專利之設計必須能被製造或使用;而可據以實現之要件,係規定申請專利之設計的揭露必須使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者(參照本章第3.2.1節)能瞭解其內容,並可據以實現,二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。若申請專利之設計能被製造或使用,尚應審究說明書及圖式是否明確且充分揭露申請專利之設計對於先前技藝之貢獻,使設計之揭露內容達到該設計所屬技藝領域中具有通常知識者可據以實現之程度,始得准予專利。若其能被製造或使用,只是說明書或圖式未明確或未充分揭露申請專利之設計,應屬專利法所規範有關說明書及圖式「可據以實現」要件之範圍,例如以檯燈之外觀創作申請設計專利,但申請之圖式並未明確、充分揭露該檯燈設計之外觀,由於該檯燈設計已能被製造或使用,故無不符合產業利用性,而應以違反可據以實現要件為理由核駁。

2.新穎性

2.1前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開設計,使公眾能利用該設計之制度;對於申請專利前有相同或近似之設計已公開而能為公眾得知或已揭露於另一先申請案之設計,並無授予專利之必要。因此,申請專利之設計於申請前有相同或近似之設計已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,不得取得設計專利。此外,申請專利之設計與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者,亦不得取得設計專利。

雖然上述二者均屬新穎性要件之規定,但適用之情事及概念有別。前者之適用,於本章第2.2至2.4節予以說明;後者之適用,則於本章第2.5節予以說明。

2.2新穎性之概念

申請專利之設計未與先前技藝的一部分相同或近似者,稱該設計具新穎性。專利法所稱之先前技藝,係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技藝。

新穎性係取得設計專利的要件之一,申請專利之設計是否具新穎性,通常於其具產業利用性之後始予審查。

2.2.1先前技藝

先前技藝應涵蓋申請前所有能為公眾得知(available

to the public)之資訊,並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式,例如文書、網際網路或展示等,惟於審查新穎性時,可作為比對之先前技藝僅限於相同或近似物品的技藝領域。

申請前,指設計申請案申請當日之前,不包含申請日;主張優先權者,則指優先權當日之前,不包含優先權日。

能為公眾得知,指先前技藝處於公眾可得接觸並獲知其實質內容的狀態,不以公眾實際上已真正獲知其實質內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技藝不屬於先前技藝,因公眾無法接觸或獲知該技藝之實質內容,其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態;惟若其違反保密義務而洩漏技藝,以致該技藝之實質內容能為公眾得知時,則該技藝屬於先前技藝。所稱保密義務,不僅指契約明定之約定保密義務,尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任之默契保密義務,例如公司行號所屬之職員對於公司事務通常負有保密義務。

2.2.1.1已見於刊物

2.2.1.1.1一般原則

專利法所稱之刊物,指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體,不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開,只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾可得接觸其內容者均屬之。其形式不以紙本形式之文書為限,亦包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體,如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此,專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿均屬專利法所稱之刊物。

見於刊物,指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技藝內容,使該技藝能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要,例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架、編列於圖書館之圖書目錄等情形均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態,則不得認定其已公開,例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外,印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書,除非有明確證據顯示其已對外公開,不得認定能為公眾得知。

2.2.1.1.2刊物公開日之認定

對於刊物公開之日期,若有證據時,應依該證據認定;若無證據時,應依下列方式推定:

(1)刊物載有發行日期者:

a.僅載發行之年者,以其年之末日定之。

b.載有發行之年月者,以該年月之末日定之。

c.載有發行之年月日者,以該年月日定之。

d.載有跨年發行之年者,以其第一年之末日定之。

e.載有跨年發行之年月者,以其第一年之年月之末日定之。

f.載有跨年發行之年月日者,以其第一年之年月日定之。

g.以季發行者,依發行地認定之季之末日定之。

(2)刊物未載有發行日期者:

a.外國刊物者,若知其輸入國內日期,則以輸入國內日期,上溯至自發行國輸入國內通常所需期間,推定其公開日期。

b.刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者,則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期,推定為該刊物之公開日期。

(3)刊物有再版的情形,記載有初版及再版之發行日期者,則以該初版之發行日期,推定為該刊物之公開日期。

2.2.1.1.3網路上之資訊

2.2.1.1.3.1認定原則

網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊,其是否屬於專利法所稱之刊物,應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊,並不問公眾是否事實上曾進入該網站或進入該網站是否需要付費或密碼(password),只要網站未特別限制使用者,公眾透過申請手續即能進入該網站,即屬公眾得知。反之,若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密(encoded)而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情形之一者,應認定該資訊非屬公眾得知。

新穎性之審查,必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之資訊始屬於先前技藝。因此,原則上公開於網路上之資訊必須記載公開之時間點,始得引證作為先前技藝。若該資訊未記載公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時,應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證,證明該資訊公開之時間點,否則不得作為引證。

上述之其他佐證,例示如下:

(1)網路檔案服務(internet archive service)提供的網頁資訊,例如網站時光回溯器(Wayback Machine)(www.archive.org)。

(2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記(timestamp),例如維基百科(Wikipedia)之編輯歷史。

(3)網路之檔案目錄(file directory)或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記,例如部落格(blog)文章或網路社群訊息(forum message)之發佈時間。

(4)網站搜尋引擎提供的索引日期(indexing date),例如谷歌(Google)之頁庫存檔(cached)。

由於網路的性質與文書不同,公開於網路上之資訊皆為電子形式,雖難以判斷出現在螢幕上公開之時間點是否曾遭操控而變動,然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多,應可認為遭操控的機會甚小,除非有特定的相反指示,否則推定該時間點為真正。若資訊內容有所變更,如可確定其變更歷程之內容及對應時間點,應以該變更時間點為公開日,否則應以最後變更時間點為公開日。

2.2.1.1.3.2引證方式

網路上之資訊易於變更,引證時,應依網頁格式列印該先前技藝之內容,並在該列印本上註記取得日期、網址及所審查之申請案號等,以避免該先前技藝嗣後被網路維護者刪除或變更;並儘可能在審查意見通知及審定書中以下列順序記載該先前技藝之相關資料:先前技藝之作者姓名、技藝名稱、公開日期、網站名稱、技藝內容在資料庫或檔案目錄中之位置、網路之檔案目錄的位置、網址等。

2.2.1.1.3.3審查注意事項

網路上之資訊的公開日期應明確,例如載有公開日期的電子報;若網路上之資訊未載有公開日期,應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證,否則不得作為引證。

引證文件中已依前述引證方式確實記載應記載事項,並檢附網頁列印本,若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性,而未檢附任何客觀具體證據時,得逕依原引證文件審定。

若有與網路上之資訊同一內容的文書,且該資訊與文書皆可作為引證時,應優先引證文書。

2.2.1.2已公開實施

專利法所稱之實施,包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。公開實施,指透過前述行為而揭露技藝內容,使該技藝能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已實施或已真正得知該技藝之內容為必要。

公開實施使技藝內容能為公眾得知時,即為公開實施之日。普通消費者依據公開實施之先前技藝,判斷申請專利之設計有與先前技藝的一部分相同或近似時(判斷基準參照本章2.4「新穎性之判斷基準」),應認定該設計已公開實施。

2.2.1.3已為公眾所知悉

公眾所知悉,指以展示等方式揭露技藝內容,例如藉電視報導或公開展示圖面、照片、模型、樣品等方式,使該技藝能為公眾得知之狀態,並不以其實際上已閱覽或已真正得知該技藝之內容為必要。

以展示等行為使技藝內容能為公眾得知時,即為公眾知悉之日,例如前述電視報導之日以及公開展示之日。

2.2.2引證文件

實體審查時,係從先前技藝或先申請案中檢索出相關之文件,該文件與申請專利之設計進行比對,以判斷申請專利之設計是否具備專利要件;該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技藝,惟實務上主要係引用已見於刊物之先前技藝,而以該刊物作為引證文件。專利申請案經公開或公告後,即構成先前技藝的一部分,無論該專利案嗣後是否經撤回或審定不予專利,或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷,已公開或公告之說明書及圖式均屬前述之刊物得作為引證文件。

刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在設計申請案的申請日之前,申請當日始公開之技藝不構成先前技藝的一部分。申請案主張優先權者,引證文件之公開日必須在優先權日之前。

審查新穎性時,應以引證文件中所公開之內容為準,引證文件揭露之程度必須足使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能實現申請專利之設計。引證文件中所揭露之先前技藝,例如已公開或公告之專利圖式中發明專利之實施例圖、設計專利之參考圖或「不主張設計之部分」中所揭露之設計,皆屬於引證文件的一部分。

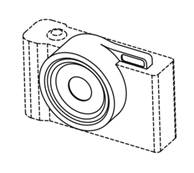

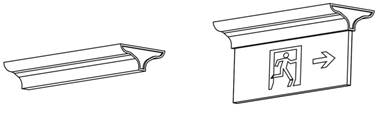

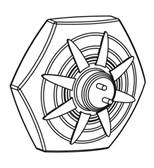

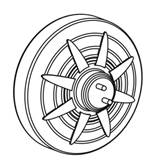

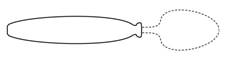

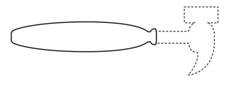

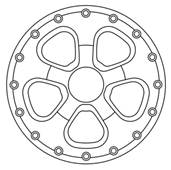

如圖3-1所示,先前技藝為「照相機之鏡頭」之部分設計專利,其中虛線所表示之照相機本體為不主張設計之部分,只要其揭露之程度能足使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能據以實現者,該虛線部分所揭露之設計亦得作為引證文件;又如圖3-2所示,先前技藝為「指示燈之燈座」之設計專利,該專利另揭露一參考圖表示燈座裝設習知指示板之使用示意,該參考圖亦得作為引證文件。

|

圖3-1虛線所揭露之照相機機身亦得作為引證文件之先前技藝 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(先前技藝所揭露之設計) |

(參考圖) |

|

圖3-2參考圖亦得作為引證文件之先前技藝 |

|

2.3新穎性之審查原則

審查新穎性時,應就說明書及圖式所揭露申請專利之設計與單一先前技藝進行比對,不得就該設計與多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合,或一份引證文件中之部分技藝內容的組合,或一份引證文件中部分技藝內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技藝內容的組合進行比對。

此外,審查新穎性時,應就說明書及圖式所揭露申請專利之設計與單一先前技藝所揭露相對應之設計進行比對。例如,申請專利之設計標的為形狀,先前技藝揭露形狀及花紋,應僅就形狀單獨比對是否相同或近似,而非就形狀與形狀及花紋進行比對;或申請專利之設計為物品之部分設計,先前技藝揭露物品之全部,應僅就該相對應之物品之部分單獨比對是否相同或近似,而非就物品之部分與物品之全部進行比對。反之,若申請專利之設計標的為形狀及花紋,先前技藝僅揭露形狀,由於先前技藝並未揭露花紋,即使兩者之形狀相同或近似,原則上應認定該兩設計不相同、不近似。又如申請專利之設計為錶帶,先前技藝揭露包含錶帶之手錶,應就兩錶帶單獨比對是否相同或近似,而非就錶帶與手錶進行比對。反之,若申請專利之設計為包含錶帶之手錶,先前技藝僅揭露錶帶,由於先前技藝並未揭露錶殼,即使兩者之錶帶相同或近似,原則上應認定該兩設計不相同、不近似。

2.4新穎性之判斷基準

新穎性之審查應以說明書及圖式所揭露申請專利之設計的整體為對象,若申請專利之設計所揭露之外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似,且該設計所應用之物品相同或近似者,應認定為相同或近似之設計,不具新穎性。

相同或近似之設計共計四種態樣,屬於下列其中之一者,即不具新穎性:

(1)相同外觀應用於相同物品,即相同之設計

(2)相同外觀應用於近似物品,屬近似之設計

(3)近似外觀應用於相同物品,屬近似之設計

(4)近似外觀應用於近似物品,屬近似之設計

2.4.1判斷主體

專利法並未規定新穎性審查之判斷主體,惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿設計專利之行為,專利制度授予申請人專有排他之設計專利權範圍,包括相同及近似之設計,故判斷設計之相同或近似時,審查人員應模擬市場消費型態,而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者(本章以下簡稱「普通消費者」)為主體,依其選購商品之觀點,判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。

新穎性之判斷主體與創作性不同,創作性之判斷主體為「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者」,其係指申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之人(有關「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者」之詳細說明,參照本篇第一章「1.說明書及圖式之揭露原則」)。新穎性之判斷主體為「普通消費者」,其並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者,然而,不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。例如日常用品的普通消費者是一般大眾;醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

2.4.2物品的相同、近似判斷

相同物品,指用途、功能相同者。近似物品,指用途、功能相近者;判斷物品用途、功能是否相近,應模擬普通消費者使用的實際情況,並考量商品產銷及選購之狀況。例如凳子與靠背椅,後者雖較前者附加靠背功能,但兩者乘坐用途、功能相近;鋼筆與原子筆,雖兩者供輸墨水之方式不同,但書寫用途、功能相近;又如餐桌與書桌,雖兩者使用場合不同,但用途、功能相近,皆應屬近似物品。

另外,當該物品具有多種用途、功能時,如果其中部分用途、功能相同者,兩者應屬近似物品,例如兼具mp3播放用途、功能之行動電話與mp3播放器,其二者皆具有mp3播放用途、功能,兩者屬近似物品。

用途不相同、不相近之物品,例如汽車與玩具汽車,則非相同或近似之物品。至於物品之間屬於完成品與組件之關係者,例如鋼筆和筆套,兩者的用途、功能並不相同,亦非相同或近似之物品。

認定申請專利之設計所應用之物品時,應以圖式所揭露之實際內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎;如申請專利之設計為物品之組件時,物品的相同、近似判斷係以該物品領域之組件為對象,就該物品之組件的用途、功能判斷其是否屬相同或近似物品,例如「汽車之燈具」,該設計所應用之物品應為「應用於汽車領域之『燈具』」,而非「汽車」本身,亦非其他領域之「燈具」。另外,認定時亦得審酌物品用途欄所記載之用途及圖式中所揭露之其他輔助圖,必要時並得審酌「國際工業設計分類」。

2.4.3外觀的相同、近似判斷

設計之外觀的相同、近似判斷,應先認定申請專利之設計及引證文件中之先前技藝的實質內容,再依後述2.4.3.2「判斷方式」比對申請專利之設計之外觀與引證文件中之先前技藝的異同,綜合判斷兩者之設計是否相同或近似。

2.4.3.1判斷原則

審查新穎性時,審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點,比對、判斷申請專利之設計與引證文件中所揭露之單一先前技藝中相對應之內容是否相同或近似,若依選購商品時之觀察與認知,申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者將其誤認為該先前技藝,即產生混淆、誤認之視覺印象者,應判斷申請專利之設計與該先前技藝相同或近似。

2.4.3.2判斷方式

2.4.3.2.1整體觀察

申請專利之設計係由圖式中揭露之內容所構成二度或三度空間的整體外觀,判斷設計之外觀的相同、近似時,應以圖式所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷的對象,不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異,並應排除純功能性特徵。若說明書及圖式所揭露之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」者,申請專利之設計的認定應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為準,「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的內容,但可據以解釋設計所應用之物品,或解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係,或解釋其環境,判斷外觀的相同或近似時仍應予以審酌 (有關部分設計之「外觀的相同或近似判斷」,詳見本篇第八章3.2.2節)。

此外,比對外觀的相同、近似時,應就申請專利之設計的整體外觀與引證文件所揭露之先前技藝中相對應之內容進行比對,而非就兩者之六面視圖的每一視圖分別進行比對;比對時每一設計特徵均不得忽略,包括圖式中揭露所「主張設計之部分」的所有內容,但不包括「不主張設計之部分」,亦不包括參考圖。

2.4.3.2.2肉眼直接觀察比對

審查人員在進行設計外觀之相同、近似判斷時,係模擬普通消費者選購商品之觀點,原則上應以肉眼直接觀察為準,避免將細微差異微觀放大,而將原先足以使普通消費者混淆之設計外觀被判斷為不近似。惟若該類物品通常係藉助儀器觀察以供普通消費者進行商品選購者,例如鑽石、發光二極體等,則可將該種觀察方式視同為肉眼直接觀察,而無須拘泥是否藉助儀器觀察比對。

2.4.3.2.3綜合判斷

外觀之相同、近似判斷,應以申請專利之設計的整體外觀為對象,而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對。審查時應以容易引起普通消費者注意的特徵為重點,再綜合其他部分構成申請專利之設計整體外觀統合的視覺效果,客觀判斷其與先前技藝是否相同或近似。

設計外觀的相同、近似判斷雖然係以申請專利之設計之整體外觀為對象,但其重點在於容易引起普通消費者注意的特徵部位。若其於容易引起普通消費者注意的特徵部位相同或近似,而僅具局部的細微差異者,應認定為整體外觀近似。

判斷容易引起普通消費者注意的特徵部位,通常應就設計特徵、視覺重點及具變化外觀之設計三種類型予以考量:

(1)設計特徵

設計特徵,指申請專利之設計對照先前技藝,客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容,其必須是透過視覺訴求之創作。

審查時,經檢索先前技藝,比較申請專利之設計與先前技藝相同與差異之處,客觀上應就申請專利之設計不同於先前技藝且未見於其他先前技藝之設計內容,始能認定為設計特徵;另說明書之設計說明欄有特別說明設計特徵者,則應一併審酌。

(2)視覺重點

設計係由圖式所揭露之圖形構成物品之外觀,就一般立體物而言,六個視面中每一個視面均同等重要,惟有些物品並非六個視面均為普通消費者注意的部位,對於此類物品,審查人員通常會依物品特性,以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺重點,例如電視遙控器之操作面板及冰箱之門扉等均為視覺重點。審查此類設計時,應以該視覺重點及其所揭露之設計特徵作為容易引起普通消費者注意的部分,其他部位若無特殊外觀,通常不致於影響相同、近似之判斷。

(3)具變化外觀之設計

為因應商業競爭、消費者及運輸等各種需求,設計可能呈現多種變化之外觀,例如文具組合可由若干組件組合變換成若干不同外觀之設計;摺疊式物品可伸展為使用狀態或摺疊成收藏狀態;變形機器人玩具可變換為若干不同外觀之設計。審查此類設計時,應以其所揭露各個變化外觀之設計及所揭露之設計特徵為判斷對象,例如申請專利之設計為變形機器人玩具,其揭露有機器人及其變形後之飛機外觀,先前技藝僅為相同或近似外觀之飛機玩具,因先前技藝未揭露有機器人外觀之設計,原則上應判斷申請專利之設計與先前技藝為不相同、不近似之設計。

2.4.3.2.4其他注意事項

(1)先前技藝的擁擠程度決定該設計近似範圍的寬窄

對於開創性之設計,例如第一支透明錶殼之手錶設計,或首先將流線形風格導入汽車產品之設計,兩者皆為相關產品中開創性之設計創作,此類設計與改良既有物品之設計相較,因市場上的競爭商品較少,而需要較高的創意及較多的開發資源,為鼓勵產業的研發與創作,其設計的專利權範圍應比改良既有物品之設計更為寬廣,近似認定的範圍應較寬廣。再者,由於改良既有物品之設計申請案,審查時也比較容易找到可供引證之先前技藝,近似認定之範圍會相對的縮減。

(2)考量透明物品內部之可視設計所呈現之整體視覺效果

雖然設計係應用於物品外觀之創作,但若透過物品表面之透明材質能觀察到物品的內部設計,或物品之整體或局部經折射、反射產生光學效果而呈現不同之視覺效果時,不得僅以其物品表面之外觀為審查對象,應將可視之物品內部或物品之光學效果所呈現之視覺效果納入比對、判斷之範圍,進行整體之綜合比對、判斷。

(3)考量色彩對整體視覺效果之影響

設計外觀的相同、近似判斷,係就申請專利之設計所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與先前技藝中相對應的部分進行比對,原則上雖不得忽略任一設計特徵,惟若申請專利之設計相較於先前技藝之差異,僅係由既有色彩體系中選取或變更單一色彩者,應將申請專利之設計所施予或變化之單一色彩視為不影響整體視覺印象的局部細微差異,判斷為近似之設計。但若申請專利之設計已施予二種以上之配色或色彩計畫者,則應進一步判斷該設計經配色或色彩計畫後所呈現的整體設計是否屬易於思及之創作。

(4)純功能性特徵非屬比對、判斷的範圍

設計外觀的相同、近似判斷,係判斷申請專利之設計中透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆,物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵,不屬於設計審究範圍,即使顯現於外觀,仍不得作為比對、判斷之範圍。

2.5擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開設計,使公眾能利用該設計之制度;對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之設計者,係申請人公開給公眾自由利用的設計,並無授予專利之必要。因此,申請在後之設計專利申請案(本節以下簡稱後申請案)之說明書及圖式中所揭露申請專利之設計與申請在先而在後申請案申請日之後始公告之設計專利案(本節以下簡稱先申請案)所附說明書或圖式中揭露之內容相同或近似者,雖無喪失新穎性之情事,該設計仍因擬制喪失新穎性,不得取得設計專利。故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。應注意者,上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者。

2.5.1擬制喪失新穎性之概念

先前技藝涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技藝。申請在先而在後申請案申請日之後始公告之設計專利先申請案原本並不構成先前技藝的一部分;惟依專利法之規定,設計專利先申請案所附說明書或圖式之內容以法律擬制(legal fiction)為先前技藝,若後申請案申請專利之設計與先申請案所附說明書或圖式中揭露之技藝內容相同或近似時,則擬制喪失新穎性。

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案申請專利之設計的整體為對象,而以其申請日之後始公告之先申請案所附說明書或圖式之內容為依據,就申請專利之設計與先申請案說明書或圖式中所載之技藝內容進行比對判斷。審查時,有關之審查原則準用本章2.3「新穎性之審查原則」、判斷基準準用本章2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容,並得審酌後申請案之說明書及其申請時的通常知識,以理解申請專利之設計。

設計為透過視覺訴求之創作,其與發明或新型為技術思想之創作不同,故審查設計後申請案之擬制喪失新穎性時,僅設計先申請案得作為引證文件。此外,擬制喪失新穎性之概念並不適用於創作性之審查。

2.5.2引證文件

審查擬制喪失新穎性時,引證文件必須為申請在先而在後申請案申請日之後始公告之設計先申請案。認定先申請案是否得作為引證文件的有關事項如下:

(1)先申請案說明書或圖式中所揭露之內容包括取得申請日之說明書及圖式之所有內容,以及其明示之先前技藝、引述其他文件之事項,例如部分設計申請案中「不主張設計之部分」或參考圖中所揭露之內容,但不包括優先權證明文件。

(2)先申請案之申請日必須早於後申請案之申請日,且應在該後申請案申請日之後公告。先申請案於審查當時尚未公告者,不得作為引證文件。

(3)先申請案為改請案或分割案時,認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。

(4)先申請案主張國際優先權者,對於已揭露於優先權基礎案及先申請案說明書或圖式之設計,認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日;對於僅揭露於先申請案說明書或圖式但未揭露於優先權基礎案之設計,認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。

(5)先申請案經公告後,即擬制為先前技藝的一部分,無論該專利案嗣後是否經放棄、撤銷或消滅,均得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(6)先申請案說明書或圖式中所揭露之設計內容經公告,即使其中部分內容嗣後經更正而被刪除,該被刪除之部分仍得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。若先申請案說明書或圖式中所揭露之設計不明確或不充分而無法使後申請案所屬技藝領域中具有通常知識者能據以實現後申請案申請專利之設計者,不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

(7)擬制為先前技藝之先申請案必須是設計申請案,不得為發明或新型申請案。

2.5.3申請人

同一人有先、後兩申請案,與後申請案申請專利之設計相同或近似之設計雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式,但並非先申請案申請專利之設計時,例如,僅揭露於先申請案之參考圖中;或先、後申請案有因主張設計之部分的範圍不同且未構成近似者,由於係同一人就其設計請求不同專利範圍之保護,若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告,且並無重複授予專利權之虞,後申請案仍得予以專利。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案,而後申請案所申請之設計與先申請案所揭露之內容相同或近似的情況。認定申請人是否相同的有關事項說明如下:

(1)認定先、後申請案之申請人是否相同的時點應為後申請案之申請日,就申請書所載的申請人予以認定。若經認定為相同,即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形,原相同之認定仍然有效。

(2)共同申請的情況,先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同,始得認定為相同。

(3)後申請案為改請案或分割案時,認定申請人是否相同的時點應為後申請案所援用之原申請日。

3.創作性

3.1前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權,以鼓勵其公開設計,使公眾能利用該設計之制度;對於先前技藝並無貢獻之設計,並無授予專利之必要。因此,申請專利之設計為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能易於思及者,不得取得設計專利。

3.2創作性之概念

雖然申請專利之設計與先前技藝不相同亦不近似而具有差異,但其係該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能易於思及者,稱該設計不具創作性。

創作性係取得設計專利的要件之一,申請專利之設計是否具創作性,應於其具新穎性(包括擬制喪失新穎性)之後始予審查,不具新穎性者,無須再審究其創作性。

3.2.1該設計所屬技藝領域中具有通常知識者

該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能,而能理解、利用申請時之先前技藝。有關設計所屬技藝領域中具有通常知識者之詳細說明,參照本篇第一章第1節「說明書及圖式之揭露原則」。

3.2.2先前技藝

審查創作性時,先前技藝為申請前已見刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技藝者,參照本章2.2.1「先前技藝」。該先前技藝不包括在申請日及申請後始公開或公告之技藝及申請在先而在申請後始公告之設計專利申請案。應注意者,審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品。

3.2.3易於思及

該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計,且未產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及之設計。

3.2.4引證文件

審查創作性時,得作為判斷申請專利之設計是否具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章2.2.2「引證文件」所載之內容。

3.3創作性之審查原則

設計專利係保護透過視覺訴求之創作,其創作內容在於應用在物品的外觀之設計而非物品本身。雖然申請專利之設計的實質內容係由圖式所揭露物品之外觀,並得審酌說明書中記載有關物品及外觀之說明所構成,創作性之審查應以說明書及圖式中揭露之內容所構成申請專利之設計的整體外觀為對象,判斷其是否易於思及,易於思及者即不具創作性。至於設計所應用之物品,僅須考量該物品與先前技藝物品的異同,不須要考量物品本身的創作性。

審查創作性時,得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合,或一份引證文件中之部分技藝內容的組合,或一份引證文件中之部分技藝內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技藝內容的組合,判斷申請專利之設計是否易於思及。

3.4創作性之判斷基準

創作性之審查應以申請專利之設計整體為對象,若該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據先前技藝,並參酌申請時之通常知識,判斷該設計為易於思及時,則該設計不具創作性。判斷申請專利之設計是否具創作性時,得審酌說明書及申請時的通常知識,以理解該設計。

申請專利之設計是否具創作性,通常得依下列步驟進行判斷:

•步驟1:確定申請專利之設計的範圍;

•步驟2:確定先前技藝所揭露的內容;

•步驟3:確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準;

•步驟4:確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異;

•步驟5:判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。

3.4.1確定申請專利之設計的範圍

申請專利之設計係以圖式所揭露物品之外觀為基礎,並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明,整體構成申請專利之設計的範圍。若說明書及圖式所揭露之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」者,申請專利之設計的外觀係以「主張設計之部分」予以界定,「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀,但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係,或解釋其環境,亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品。有關申請專利之設計的解釋,詳細參照本篇第一章第4節、第八章第2.3節、第九章第2.3節及第十章第2.3節。

3.4.2確定先前技藝所揭露的內容

申請專利之設計的範圍經確定後,即可對照申請專利之設計的內容進行相關先前技藝之檢索。先前技藝的領域並不侷限於相同或近似物品之技藝領域,若申請專利之設計的外觀明顯係模仿或轉用其他技藝領域之物品者,亦應就該技藝領域進行檢索;例如,申請專利之設計係就習知之汽車外觀直接轉用於玩具,於檢索相關先前技藝時,除應檢索玩具之技藝領域外,亦應考量與申請專利之設計的外觀相關之汽車技藝領域。另對於申請前已公開或公告之設計專利圖式,其所揭露「不主張設計之部分」或參考圖中所揭露之設計,亦得作為審查創作性之先前技藝(引證文件之認定,詳見本章第2.2.2節「引證文件」)。

經檢索相關先前技藝後,應列出與該設計相關之先前技藝做為引證文件,並對照申請專利之設計的範圍,據以確定先前技藝所揭露相對應之部分的內容。

3.4.3確定設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準

設計所屬技藝領域中具有通常知識者,是指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之虛擬之人,其通常是指具有執行設計工作之普通能力之設計者。審查人員經由檢索與比對相關先前技藝,亦即藉此參酌申請時之通常知識,據以模擬該技藝領域之通常知識者,以形成設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準。

3.4.4確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異

比對申請專利之設計與先前技藝時,應由上述所列出之引證文件中,盡可能選擇一最接近或最合適之先前技藝做為主要引證,並確認申請專利之設計與主要引證之差異,包括設計所呈現之外觀或其所應用物品之差異,以做為判斷該差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能易於思及之論述依據,並客觀判斷申請專利之設計是否符合創作性。

3.4.5判斷其是否為易於思及者

創作性之審查,應以申請專利之設計整體為對象,並與所選定之主要引證資料進行比對,再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。

比對申請專利之設計與主要引證時,若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定該設計為易於思及,不具創作性。例如,該差異僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法,包括模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝;或該差異僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法,包括就其他先前技藝之直接置換、組合,改變位置、比例、數目,或運用習知設計之簡易變化,僅係利用該等簡易手法所為之創作且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定該設計為易於思及。而特異之視覺效果,是指申請專利之設計可產生明顯不同於先前技藝且具設計特徵之視覺效果。

視覺效果是否特異,得就申請專利之設計的各項設計內容與先前技藝進行比對,審查時,並非就各項設計內容審究其創作性,而係就各項比對結果綜合判斷其是否能使設計的整體外觀產生特異之視覺效果。

3.4.5.1模仿自然界形態

自然界中之形態並非人類心智創作的成果,直接模仿自然界形態對於設計之創新並無實質助益。因此,申請專利之設計與先前技藝之差異僅係就動物、植物、礦物、彩虹、雲朵、日月星辰、山川河海等宇宙萬物、萬象等自然界形態為不同物品之模仿應用,且該模仿手法無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及;如圖3-3所示之花朵金飾,其差異僅係就自然界之花朵形態直接模仿應用於金飾物品。惟若該模仿自然界形態之手法係經修飾或重新構成,而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果,則不應認定為易於思及。

|

圖3-3 |

以模仿自然界形態認定申請專利之設計為易於思及時,審查人員得不引用引證文件做為先前技藝,惟仍應具體載明該設計為易於思及之理由。

3.4.5.2模仿著名著作

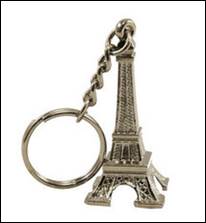

申請專利之設計與先前技藝之差異係就著名之建築物或圖像等著作為不同物品之直接模仿應用,且該模仿手法無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及;例如模仿張大千、朱銘、米開朗基羅、畢卡索等人之美術著作、朱德庸的漫畫人物、迪士尼卡通人物、總統府、金字塔、台北101大樓、巴黎鐵塔(如圖3-4之鑰匙圈,其差異僅係就著名建築物巴黎鐵塔外觀,直接模仿應用於鑰匙圈物品)等。惟若該模仿著名著作之手法經修飾或重新構成,例如以總統府之形狀為單元經修飾或重新構成物品外觀之整體花紋,而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,即使包含著名著作,則不應認定為易於思及。

|

圖3-4 |

3.4.5.3直接轉用

創作性之審查,先前技藝的領域並不侷限於相同或近似物品之技藝領域。申請專利之設計與先前技藝之差異係就其他技藝領域之物品的外觀所為直接轉用,且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及;如圖3-6所示之玩具車設計,其僅係就習知汽車設計(如圖3-5[1]所示)轉用於玩具產品,應認定為易於思及。惟若該轉用手法經修飾或重新構成,而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,則不應認定為易於思及。

|

圖3-5 |

圖3-6 |

3.4.5.4置換、組合

申請專利之設計與先前技藝之差異係由習知之形狀或花紋、自然界形態、著名著作或其他先前技藝之內容所為之簡易置換、組合,且經置換、組合後無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及;例如申請專利之電子鍋設計與先前技藝之差異僅係由另一先前技藝之鍋具握把所為之簡易置換,或申請專利之檯燈設計(如圖3-9所示),僅係就習知之檯燈燈頭與檯燈燈座所為之簡易組合。惟若該申請專利之設計的組件或局部特徵雖皆已分別見於各個引證文件中,但經置換、組合後仍能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,則不應認定為易於思及。

|

圖3-7

圖3-8 |

圖3-9 |

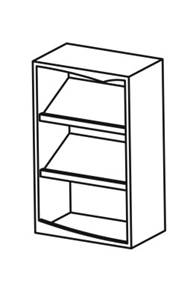

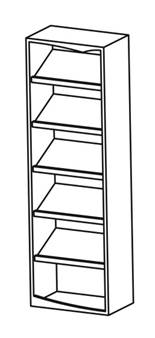

3.4.5.5改變位置、比例、數目等

申請專利之設計與先前技藝之差異係改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成,且改變後無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及;例如僅將已知電話機之鍵盤與音孔之位置對調,或僅將習知鞋櫃改變比例及數目(如圖3-10及圖3-11所示)。惟若該改變手法經修飾或重新構成,而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果,則不應認定為易於思及。

|

圖3-10 |

圖3-11 |

3.4.5.6運用習知設計之外觀

申請專利之設計與先前技藝之差異係運用三度空間或二度空間的形狀、花紋或色彩者,包括基本幾何形、傳統圖像或已為公眾廣泛知悉之形狀或花紋等,例如,運用矩形、圓形、三角形、蛋形、梅花形、啞鈴形、螺旋形、星形、雲形、彎月形、雷紋、饕餮紋、龍形、鳳形或佛、釋、道圖像等習知設計的平面或立體形狀或花紋之外觀;或如運用左右、上下、前後、斜角、輻射、棋盤式、等差級數及等比級數等基本構成型式所構成者;又如從既有色彩體系中進行簡單的配色而施於該設計者,若其無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及。如圖3-12及3-13所示之燈泡設計,其二者之差異僅係將六角形輪廓改變為圓形之習知形狀;又如圖3-14及3-15所示之餐巾紙表面花紋設計,其二者之差異僅係將花紋單元為傾斜排列變化。惟若該造形手法經修飾或重新構成,而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果,則不應認定為易於思及。

|

圖3-12 |

圖3-13 |

|

圖3-14 |

圖3-15 |

以運用習知設計之外觀而認定申請專利之設計為易於思及時,應具體載明其理由,必要時應引用其他引證文件證明該運用手法已習見於所屬技藝領域。

3.4.6創作性的輔助性判斷因素(secondary consideration)

申請專利之設計是否具創作性,主要係依前述創作性之判斷步驟進行審查;若申請人提供輔助性證明資料支持其創作性時,應一併審酌。例如依申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎,若申請人提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致,而非因其他因素如銷售技巧、廣告宣傳、或功能性因素所造成者,得佐證該設計並非易於思及。

3.5審查注意事項

(1)比對申請專利之設計與先前技藝之差異,而認定該設計為易於思及不具創作性時,原則上應檢附引證文件,並敘明該差異為易於思及之理由,或檢附其他引證文件以證明其差異已見於其他先前技藝;若該先前技藝為模仿自然界形態或普遍使用之資訊者,如揭露於字典、教科書、工具書等,則不在此限,但仍應於審定書充分敘明核駁理由。

(2)創作性之審查不得僅依說明書或圖式所揭露之設計所產生的「後見之明」,即作成易於思及的判斷,逕予認定設計不具創作性;而應就申請專利之設計整體,與相關先前技藝進行比對,以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點,作成客觀的判斷。例如申請專利之設計,雖係以先前技藝為基礎所為之置換、組合或轉用等設計手法,惟若於參酌申請時之通常知識的觀點,其仍能產生特異之視覺效果者,仍不應認定為易於思及。

4.喪失新穎性或創作性之例外

4.1前言

喪失新穎性或創作性之例外的優惠,係指於設計專利申請前之特定期間內,若申請人有因特定情事所致公開之事實,該公開事實不致導致申請專利之設計喪失新穎性或創作性而無法獲准專利。因此,若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實,並於該公開事實發生後6個月內申請設計專利,則該設計適用喪失新穎性或創作性例外之優惠,與該公開事實有關之技藝內容,非屬判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。前述6個月期間,稱為優惠期(grace period)。

前述公開之事實,若係申請人因申請專利而在我國或外國依法於專利公報上所為之公開,原則上,申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性例外的優惠,該公開事實有關之技藝內容仍屬於判斷該設計是否具有新穎性與創作性之先前技藝。

4.2公開事實之行為主體

例外不喪失新穎性或創作性之公開事實,其行為主體應為申請人或第三人。

所稱申請人,亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人,係指專利申請權之被繼承人、讓與人,或申請權人之受雇人或受聘人等。

所稱第三人,係指將申請人之設計的技藝內容予以公開之申請人以外之人,例如申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取設計之人等。

上述申請人以外之人稱為他人,包含第三人。

4.3喪失新穎性或創作性之例外的期間

優惠期應自公開事實發生日之次日起算6個月,若申請人於優惠期內有出於本意或非出於本意所致之多次公開,而有多次可適用優惠之情況者,則該優惠期應以最早公開事實發生日之次日起算6個月。換言之,於適用優惠之情況,最早公開事實發生日之次日起至設計專利申請日止,應不逾6個月。

公開事實發生日,應依公開之技藝內容所載日期或由相關證明文件予以認定,若僅能認定公開事實發生之年、季、年月、雙週或週時,則以該年之首日、該季之首日、該年月之首日、該雙週之第一週的首日或該週之首日予以推定。若推定日期未早於專利申請前6個月,則適用優惠,無須另通知申請人敘明公開事實發生日。若推定日期早於申請前6個月,則不適用優惠,若申請人認為適用優惠,應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

喪失新穎性或創作性之例外的優惠與優先權,二者之起算日不同,前者係以事實發生日起算6個月,而後者應以國際優先權基礎案之申請日起算6個月。因此,若申請案適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠,另主張優先權,則二者之起算日應分別認定。

由於我國專利法未參照巴黎公約第11條之規定,因此國際優先權之起算日不得溯自申請專利之商品先前參加展覽之事實發生日。

4.4專利公報上所為之公開

申請人將已完成之設計的技藝內容於我國或外國申請專利,致其後依法於公告公報上所為之公開,原則上,申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性例外的優惠,該公開事實有關之技藝內容仍屬於判斷該設計是否具有新穎性與創作性之先前技藝。

例外者,若該專利公報上所為之公開係出於專利專責機關的疏失所導致者,或第三人直接或間接得知申請人之設計的技藝內容,未經申請人同意而提出專利申請所導致者,且申請人於該公開後6個月內申請設計專利,則申請專利之設計適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠,該公開事實之技藝內容非屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。於此情況,申請人應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

4.5喪失新穎性或創作性之例外的適用情事

喪失新穎性或創作性之例外的適用,除於專利公報上所為之公開外,包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事。

所謂「出於申請人本意所致之公開」,指公開係導因於申請人之意願,不限由申請人親自為之者。此情況之公開的行為主體包括申請人、申請人委任、同意、指示之人等。

若申請人為2人以上時,其先前之公開行為無須由全體申請人共同為之,個別申請人亦得單獨為之,且無論個別申請人之公開行為是否經其他申請人同意,均屬於「出於申請人本意所致之公開」的情事。

所謂「非出於申請人本意所致之公開」,指公開係申請人本意不願公開,但仍遭公開之情形。此情況之公開的行為主體包括未經申請人委任、同意、指示之人、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取創作之人等。

上述二種情事,其公開之態樣並無限制,包括因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。

他人獨立設計之公開,非屬前述二種情事,申請專利之設計不適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠,該公開之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

若他人於申請前有公開之事實,該公開是否屬於前述二種情事,亦即申請專利之設計是否適用優惠,應由申請人敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

4.6喪失新穎性或創作性之例外的效果

喪失新穎性或創作性之例外的優惠,其效果係將公開事實之技藝內容,不作為判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

喪失新穎性或創作性之例外的優惠與優先權,二者之效果不同,前者僅係認定於優惠期內公開事實之技藝內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝,不影響判斷設計是否符合專利要件之基準日,而後者係認定優先權日至申請日間公開之技藝內容均非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝,會影響判斷設計是否符合專利要件之基準日。因此,於優惠期內,若有其他相關技藝內容之公開事實,例如他人獨立設計之公開,則申請專利之設計仍可能喪失新穎性或創作性而不准予專利。同理,於優惠期內,若有他人就相同設計先提出申請,由於主張不喪失新穎性或創作性之優惠不能排除他人申請在先之事實,則申請專利之設計將因擬制喪失新穎性或先申請原則而不准專利,而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同設計公開之事實,亦將喪失新穎性而不准專利。

4.7喪失新穎性或創作性之例外的審查

專利公報上所為之公開,申請專利之設計是否適用優惠,參照本章4.4「專利公報上所為之公開」。

一公開事實,除於專利公報上所為之公開外,若同時符合二個要件(1)申請人於該公開事實發生後6個月內申請設計專利,(2)申請人出於本意或非出於本意所致者,則該設計適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠,該公開事實有關之技藝內容非屬判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

若無法同時符合上述二要件,例如公開事實發生日早於申請前6個月,或公開行為主體為他人或包含他人,而可能為他人獨立設計之公開,原則上,推定該設計不適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠,該公開事實之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠,應敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

上述二個要件之審查,例示如下:

(1)申請人於該公開事實發生後6個月內申請設計專利。

例如,某刊物僅載明公開之年月,申請人於該刊物公開後申請設計專利,若以該刊物公開年月之首日予以推定,該日期未早於申請前6個月,且公開行為主體若為申請人,得認定該刊物公開係導因於申請人之意願,則該設計適用優惠,該刊物公開之技藝內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

例如,某刊物僅載明公開之年,申請人於該刊物公開後申請設計專利,若以該刊物公開年之首日予以推定,該日期早於申請前6個月,原則上,該設計不適用優惠,該刊物公開之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠,得敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

(2)申請人出於本意或非出於本意所致者。

例如,刊物載明某篇物品之作者A,申請人A及B於該刊物公開後6個月內申請設計專利,因公開行為主體為申請人,得認定該刊物公開係導因於申請人之意願,且申請人於該公開事實發生後6個月內申請設計專利,因此,該設計適用優惠,該刊物公開之技藝內容非屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

例如,刊物載明某篇物品之作者A及B,申請人A於該刊物公開後6個月內申請設計專利,因公開行為主體包含他人,而可能為他人獨立設計之公開,原則上,推定該設計不適用優惠,該刊物公開之技藝內容屬於判斷申請專利之設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。若申請人認為該設計適用優惠,得敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件予以證明。

申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實有多次者,例如申請人親自公開後,又有傳播媒體之報導,於判斷申請專利之設計是否適用喪失新穎性或創作性之例外的優惠時,應就該等事實個別判斷。

上述多次公開之事實,若有「密不可分」之關係,亦即最早之公開事實與其後公開事實具有密切關聯,則申請人僅須提供最早公開之事實的證明文件,無須另提供其後公開之事實的證明文件。

所謂「密不可分」之關係,例示如下:

(1)刊物的初版及再版。

(2)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。

(3)同一展覽會之巡迴展出。

(4)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。

(5)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。

(6)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。

進一步說明如下:

(1)申請人將論文發表於出版社網頁,其後發表於該出版社之刊物,二者有密不可分之關係,因此僅須檢附於網頁發表之證明文件。

(2)申請人將學位論文發表於發表會或研討會,其後陳列於圖書館或發行論文集,二者有密不可分之關係,因此僅須檢附該論文於發表會或研討會發表之證明文件。

(3)申請人將設計於報紙公開,其後發表於研討會之刊物,二者屬獨立公開行為,並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次公開之證明文件。

(4)申請人將記載設計之原稿分別授權不同出版社,該原稿隨後被該等出版社分別發表於不同刊物,各次之發表並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次證明文件。

(5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之設計,由於是否在各展覽會陳列,屬於申請人可自行判斷者,故多次公開事實間並無密不可分之關係,因此應敘明各次公開事實,並檢附各次證明文件。

多次公開之事實是否具有密不可分之關係,應就各次公開事實進行客觀之判斷,若經審查認定非屬密切關聯而得作為申請專利之設計喪失新穎性或創作性之先前技藝,則申請人仍須就各次公開之事實提供證明文件。

4.8審查注意事項

(1) 有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠,於106年5月1日後提出之專利申請案,應適用本法修正後之相關規定,至於之前提出之申請案,則適用本法修正前之相關規定。

(2) 有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠,不以申請時敘明為要件,若申請人於審定前主動敘明公開事實、事實發生日,並檢附相關證明文件,審查時應一併考量。

(3) 有關喪失新穎性或創作性之例外的優惠,即使有「非出於申請人本意所致之公開」之情事,申請人仍須於申請專利之設計的技藝內容公開後6個月內申請專利,始得適用。若已逾6個月期間,則不適用優惠,該公開事實之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

應注意者,當發明專利或新型專利改請為設計專利時,其優惠期間僅能為6個月,亦即優惠期間係以申請案之最終種類而定。例如申請人於該公開事實發生後7至12個月內申請發明專利或新型專利,雖符合12個月期間的要件規定,但若該案再改請為設計專利時,因已逾6個月期間,則不適用優惠,該公開事實之技藝內容屬於判斷該設計是否具有新穎性或創作性之先前技藝。

5.先申請原則

5.1前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則,故一項設計僅能授予一項專利權。相同或近似之設計有二以上專利申請案時,僅得就其最先申請者准予設計專利。如申請日或優先權日為同日者,如申請人為不同人時,則應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予設計專利;如申請人為同一人時,則應通知申請人限期擇一,屆期未擇一申請者,均不予設計專利。

惟上述有關二以上申請案為近似者,如係屬原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間,或二以上衍生設計專利申請案間,則不適用專利法第128條第1項至第3項先申請原則之規定。

設計為透過視覺訴求之創作,其與發明或新型為技術思想之創作不同,因此無論是設計與發明之間,或設計與新型之間,均無重複授予二相同專利之虞,故發明或新型申請案不得作為審查設計後申請案先申請原則之引證文件。

5.2先申請原則之概念

先申請原則,指相同或近似之設計有二個以上申請案(或一專利案一申請案)時,無論是於不同日或同日申請,無論是不同人或同一人申請,僅能就最先申請者准予專利,不得授予二個以上專利權,以排除重複專利。

5.2.1相同或近似之設計

相同或近似之設計,指二個以上先、後申請案或二個以上同日之申請案申請專利之設計相同或近似。審查先申請原則時,得審酌說明書及申請時的通常知識,以理解申請專利之設計的內容。

5.2.2先申請原則適用的情況

依先申請原則,相同或近似之設計有兩個以上申請案,僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合,計有下列四種情況:

(1)同一人於同日申請。

(2)不同人於同日申請。

(3)同一人於不同日申請。

(4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況,應適用先申請原則,本節內容係規範這三種情況。

在(4)不同人於不同日申請之情況,先申請案在後申請案申請日之前尚未公告,而於後申請案申請日之後始公告者,後申請案之審查適用「擬制喪失新穎性」。

惟在(3)及(4)兩種於不同日申請之情況,若先申請案在後申請案申請日之前已公告者,後申請案之審查優先適用新穎性要件。

5.2.3引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件,其認定原則如下:

(1)先申請案或於同日申請之其他申請案,應以申請專利之設計為比對範圍,並得審酌說明書之物品用途及設計說明,及申請時的通常知識,以理解該設計之內容。先申請案圖式中所揭露之參考圖或「不主張設計之部分」不得作為引證文件,例如,先申請案為部分設計時,應以部分設計申請案中所「主張設計之部分」為比對範圍;「不主張設計之部分」不得作為引證文件。

(2)認定申請先、後的時點,應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時,應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權者,若其申請專利之設計已揭露於其優先權基礎案之說明書或圖式時,應以該優先權日為準。

(3)已撤回、經處分不受理確定、經審定不予專利確定或經審定准予專利但未公告、領證之申請案,均不得作為判斷是否為相同或近似之設計之引證文件。此外,亦不得引用不予專利之先申請案作為核駁之引證文件,若適當的話,應以核駁該先申請案的引證文件及理由,予以核駁。

(4)發明及新型兩種專利均係利用自然法則之技術思想之創作,設計專利則係透過視覺訴求之創作。因此,無論是發明與設計之間,或新型與設計之間,均不會產生重複專利的情況,而無先申請原則之適用。

5.3先申請原則之審查原則

審查先申請原則時,有關之審查原則準用本章2.3「新穎性之審查原則」所載之內容。

5.4先申請原則之判斷基準

相同或近似之設計之判斷應以各申請案申請專利之設計的整體為對象,以決定是否為相同或近似之設計。判斷時,得審酌說明書及申請時的通常知識,以理解申請專利之設計。申請專利之設計相同或近似的判斷,包括1.相同之外觀應用於相同之物品、2.相同之外觀應用於近似之物品、3.近似之外觀應用於相同之物品、及4.近似之外觀應用於近似之物品四種態樣。

判斷其二者申請專利之設計的物品是否為相同或近似,係以圖式所揭露之內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎,例如二申請案分別為「湯匙之把手」的部分設計及「湯匙之把手」的整體設計,應認定為相同之物品;又如二申請案分別為「湯匙之把手」的部分設計及「餐叉之把手」的部分設計,因其皆為餐具之把手,故二者為近似之物品;又如二申請案分別為「湯匙之把手」的部分設計及「鐵鎚之把手」的部分設計,因其二者為不同功能不同用途之把手,其二者為不近似之物品。

判斷其二者申請專利之設計的外觀是否為相同或近似,則係以圖式中所主張設計的內容為準。例如二申請案皆為部分設計者,應以其二者圖式中「主張設計之部分」為準,「不主張設計之部分」本身之內容不得作為外觀比對之範圍,但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係,或解釋其環境;又如二申請案分別為整體設計及部分設計者,應就該整體設計圖式所揭露之整體外觀與部分設計所「主張設計之部分」據以判斷其二者是否為相同或近似外觀;又如二申請案皆為成組設計者,應就圖式中所揭露成組物品之整體外觀,據以判斷其二者是否為相同或近似外觀。

審查先申請原則時,有關相同或近似之設計之判斷基準準用本章2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容。

案例

例1.物品的相同、近似判斷

|

先申請案 「湯匙之把手」 |

後申請案 「湯匙之把手」 |

|

|

|

|

〔說明〕 若同一人所申請之先申請案為「湯匙之把手」之部分設計,後申請案為「湯匙之把手」之整體設計,應認定其二者為相同物品,又其二者之外觀近似,其二者為近似之設計,後申請案不符先申請原則之規定。 |

|

例2.物品的相同、近似判斷

|

先申請案 「湯匙之把手」 |

後申請案 「餐叉之把手」 |

|

|

|

|

〔說明〕 若同一人所申請之先申請案為「湯匙之把手」之部分設計,後申請案為「餐叉之把手」之部分設計,因其皆為餐具之把手而為近似之物品,又其二者之外觀近似,其二者為近似之設計,後申請案不符先申請原則之規定。 |

|

例3.物品的相同、近似判斷

|

先申請案 「湯匙之把手」 |

後申請案 「鐵鎚之把手」 |

|

|

|

|

〔說明〕 若同一人所申請之先申請案為「湯匙之把手」之部分設計,後申請案為「鐵鎚之把手」之部分設計,因其二者為不同功能不同用途之把手,其二者非為近似之物品,即使其二者之外觀近似,應認定二者為不相同、不近似之設計,後申請案並無不符先申請原則之規定。 |

|

例4.二申請案分別為整體設計及部分設計

|

先申請案 「錄音筆」 |

後申請案 「錄音筆之操作面板」 |

|

|

|

|

〔說明〕 若同一人所申請之先申請案為「錄音筆」之整體設計,後申請案為「錄音筆之操作面板」之部分設計,應就先申請案之整體外觀與後申請案之「主張設計之部分」比對,其二者為不相同、不近似之設計,後申請案並無不符先申請原則之規定。 |

|

例5.二申請案分別為整體設計及部分設計

|

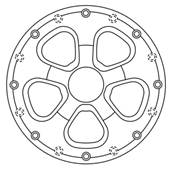

先申請案 「輪圈」 |

後申請案 「輪圈之部分」 |

|

|

|

|

〔說明〕 若同一人所申請之先申請案為「輪圈」之整體設計,後申請案為「輪圈之部分」的部分設計,雖該後申請案排除部分鉚釘特徵的主張,而與先申請案之申請專利之設計的範圍略有不同,惟就前者之整體外觀與後者「主張設計之部分」比對,其二者外觀仍屬近似,因此其二者仍為近似之設計,後申請案不符先申請原則之規定。 |

|

5.5審查程序

5.5.1不同日申請

相同或近似之設計有兩個以上申請案於不同日申請,若後申請案申請日之前先申請案已公告,對於後申請案之審查,應優先適用新穎性之規定。若後申請案申請日之前先申請案尚未公告,則依下列情況審查:

5.5.1.1不同申請人

不同人於不同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計時,將優先適用擬制喪失新穎性之規定,惟須俟先申請案公告後,始進行後申請案之審查。

5.5.1.2同一申請人

同一人於不同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計,若後申請案無其他核駁理由得准予專利者,在兩個以上申請案為相同之設計的情況,應發出審查意見通知敘明後申請案與先申請案為相同之設計;在兩個以上申請案為近似之設計的情況,應發出審查意見通知敘明後申請案與先申請案為近似之設計,並敘明後申請案得改請為先申請案之衍生設計;若有其他核駁理由,應發出審查意見通知,除該核駁理由外,並應一併敘明後申請案與先申請案為相同或近似之設計。於指定期限屆滿後,

視相關先、後申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同之設計,或後申請案未改請且仍認定為近似之設計,後申請案應以不符先申請原則之規定為理由,發出核駁審定書。

5.5.2同日申請

同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計,審查時,應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況,分別考量處理。

5.5.2.1不同申請人且申請案均尚未公告

不同人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計,若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者,應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果;若有其他核駁理由,應發出審查意見通知,除該核駁理由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之設計。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同或近似之設計,且已無其他核駁理由時,應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者,俟撤回其他相關申請案後,應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者,應核駁所有相關申請案。

5.5.2.2不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計,若其中一申請案已公告,而其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者,應通知申請人協議並申報協議結果;若有其他核駁理由,應發出審查意見通知,除該核駁理由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之設計。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同或近似之設計時,應通知申請人協議並申報協議結果。

申請人在指定期限內申報協議結果者,俟撤回其他相關申請案或放棄其他相關專利案後,應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者,應核駁所有相關申請案。

5.5.2.3同一申請人且申請案均尚未公告

同一人於同日有兩個以上申請案為相同或近似之設計,若無其他核駁理由得准予專利者,在兩個以上申請案為相同之設計的情況,應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請,在兩個以上申請案為近似之設計的情況,應就所有相關申請案通知申請人,限期擇一作為原設計案其他申請案改請為衍生設計案;若有其他核駁理由,應發出審查意見通知,除該核駁理由外,並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同或近似之設計。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請或未改請,且仍認定為相同或近似之設計時,應核駁所有相關申請案。

5.5.2.4同一申請人且其中一申請案已公告

同一人於同日有兩個以上申請案為相同之設計,若其中一申請案已公告,應就所有相關申請案通知申請人限期擇一。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一,且仍認定為相同或近似之設計時,應核駁所有相關申請案。

同一人於同日有兩個以上申請案為近似之設計,若其中一申請案已公告,其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者,應就所有相關申請案通知申請人限期擇一作為原設計案,其他申請案改請為該原設計案的衍生設計案。於指定期限屆滿後,視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請或未改請,且仍認定為近似之設計時,應核駁所有相關申請案。