第六章 修正、更正及誤譯之訂正

對於專利申請人申請設計專利所提出之說明書及圖式,專利專責機關於審查時,得通知申請人限期修正;申請人認為說明書或圖式有瑕疵時,亦得向專利專責機關申請為之。對於已經核准專利公告之說明書及圖式,設計專利權人得向專利專責機關申請更正。申請人以外文本先行提出,再補正中文本者,若嗣後發現所補正之中文本有翻譯錯誤時,得申請誤譯之訂正。本章分別就說明書及圖式之修正、更正及誤譯之訂正的相關基準予以說明。

1.修正

1.1前言

按專利法有關先申請原則之規定:相同或近似之設計有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予設計專利。申請人為優先取得申請日,在完成設計後,就儘速檢具說明書及圖式等文件向專利專責機關提出申請,以致其說明書或圖式可能發生錯誤或表達未盡清楚明白之情事。為使揭露之申請專利之設計明確且充分,得允許申請人修正說明書或圖式。若專利專責機關發現說明書或圖式有修正之必要或申請人所提之修正本不符規定等不予專利事由時,應先通知申請人限期申復,不得逕行核駁審定。此外,為平衡申請人及社會公眾的利益,並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性,修正應僅限定在申請時說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

1.2修正之時機

修正說明書或圖式,應於申請日起至審定書送達前之期間內,且專利申請案仍繫屬初審或再審查階段,專利專責機關始得依申請或依職權通知申請人為之。若申請案經初審審定不准專利之審定書送達申請人後,申請人須申請再審查,使申請案繫屬於審查階段,始得提出修正。審定書已發出,但尚未送達申請人之前,仍應准予申請人修正說明書或圖式。

1.3超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷

說明書或圖式之修正,應先審查是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍後,再審酌其他專利要件。

申請案於審定前,雖然得修正說明書或圖式,但對於據以取得申請日之申請時說明書或圖式所揭露之範圍,修正之結果不得導入「新事項(new matter)」,所謂的不得導入新事項,係指申請專利之設計的修正,必須是在申請時說明書或圖式所能支持的基礎下始得為之,對於未在前述基礎下所作的修正,因修正後所揭露的內容無法直接得知,將會被視為導入新事項。

設計專利的申請專利範圍是以圖式所揭露「主張設計之部分」為準,在申請時說明書或圖式所揭露之內容基礎下,是可以透過修正的方式來調整申請專利範圍。而判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,是以修正後所揭露之內容是否可直接得知為判斷依據,因此,無關申請專利範圍的擴大或縮小。

審查時,應以修正後之說明書或圖式與申請時之說明書或圖式比較,若其超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,則應以審查意見通知函敘明理由通知申請人限期申復;屆期未申復或修正後仍超出者,應予以核駁審定。

設計專利係指應用於「物品」之形狀、花紋、色彩或其結合(本章以下稱「外觀」)的創作,其實質內容是以圖式所揭露物品之外觀為準,並得審酌說明書所記載有關物品及外觀之說明。物品之實質內容主要係以圖式所揭露之內容並對照「設計名稱」欄所界定,「物品用途」欄有記載時並得審酌其內容。判斷設計專利所應用之物品的實質內容時,不得侷限於說明書中所載之文字逐字逐句解釋其意思,應通盤瞭解說明書及圖式之內容,綜合之後始構成物品之用途、功能。外觀之實質內容主要係由「圖式」所揭露申請專利之設計的內容所界定,「設計說明」欄有記載時並得審酌其內容。判斷設計專利所呈現之外觀的實質內容時,應綜合圖式中各視圖(包含立體圖、六面視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖)所揭露之內容,並得審酌設計說明所載之文字內容,始構成一具體的外觀。

審查修正之說明書或圖式,應判斷修正後之說明書或圖式內容是否「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」。申請時說明書或圖式所揭露之範圍,指申請當日已明確揭露於申請時說明書或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部內容,包含形式上所揭露之內容以及形式上未揭露而實質上有揭露之內容,並不侷限於形式上所揭露之各視圖或文字範圍。

申請時說明書或圖式所揭露之內容,指綜合說明書之「設計名稱」、「物品用途」、「設計說明」三欄中之文字記載事項及圖式所揭露之內容所界定的實質內容。

修正後之內容超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者,係指修正後該設計所產生的內容,係該設計所屬技藝領域中具有通常知識者不能自申請時說明書或圖式所揭露之內容能直接得知者,即可判斷導入新事項而為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷不等同於設計之近似判斷。

1.4修正之項目

1.4.1說明書

1.4.1.1設計名稱

在「設計名稱」欄指定所施予之物品,係確定物品的用途、功能。修正設計名稱,若已變更申請專利之設計所應用物品的用途、功能,係自申請時說明書或圖式所無法直接得知的內容者,原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍;惟若為使其與申請時圖式所揭露之申請標的一致,而修正設計名稱之文字者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.1.1修正後仍為相同物品

「設計名稱」欄指定所施予之物品不合規定,修正後,仍屬於相同物品者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。舉例如下:

(1)設計名稱冠以無關之文字,例如冠以商標、特殊編號、或形狀、花紋、色彩等形容詞、或造形風格等之說明文字、或技術或效果之文字,而刪除該無關之文字者。

(2)單純外國文字名稱或外來語名稱,例如設計名稱為「KIOSK」,修正為「多媒體資訊站」,或「打印機」,修正為「列表機」。

(3)空泛不具體的名稱,例如設計名稱為物品用途不明確的「情境製造用具」,修正為「小夜燈」,或「乘載裝置」,修正為「汽車」。

1.4.1.1.2修正以符合圖式所揭露之申請標的

設計專利權範圍,以圖式所揭露之內容為準,並得審酌說明書之文字記載。當設計名稱與圖式所揭露之設計的內容不相符時,修正名稱使其與圖式所揭露之內容實質相符而明確者,該修正應認定未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如:申請時圖式所揭露之實質內容為無扶手之「椅子」,而將原設計名稱「扶手椅」修正為「椅子」;或申請時圖式所揭露之實質內容為「椅子之扶手」的部分設計,而將設計名稱「椅子」修正為「椅子之扶手」,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.1.2物品用途及設計說明

設計名稱所記載之物品或圖式所揭露之外觀不明確或不充分時,應結合物品用途或設計說明欄中的文字內容,並以圖式為主,綜合界定申請專利之設計的實質內容。物品用途或設計說明經修正其所載之文字,應視其是否屬於能直接得知的內容,以判斷其是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如:

(1)於物品用途欄修正設計之物品的用途、功能,如該物品之用途、功能敘述僅係為使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者,例如設計名稱為「燈具」,於物品用途欄中補充說明該燈具係用於路燈或街燈等戶外照明之燈具設計,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(2)於設計說明修正設計之外觀的文字說明,例如圖式所揭露之實質內容為透明材質,將設計說明中不透明材質修正為透明材質之文字說明,使其與圖式所揭露內容一致,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(3)申請時之圖式已明確揭露特殊之設計(見本章1.4.2.2.3),例如摺疊式電腦鍵盤,申請時圖式已明確揭露其摺疊狀態,設計說明未明確記載其摺疊設計,新增說明其摺疊設計的內容,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

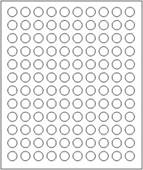

(4)平面素材如布料、塑膠皮、壁紙等材料,其表面花紋呈二方連續或四方連續設計係屬通常知識,於設計說明補充說明其為連續花紋,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(5)申請時之圖式有缺漏部分視圖,但未於設計說明記載省略事由者,經補充說明其係因相同、對稱或其他事由而省略者(圖式得省略之事由詳細參照本篇第一章「2.3「設計說明」),應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(6)申請時之圖式已呈現其色彩,經修正刪除該色彩為不主張設計之部分等說明文字者;或申請時之圖式有揭露文字、商標或記號,經修正敘明該文字、商標或記號為不主張設計之部分者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(7)申請時以物品之部分設計(本章以下稱「部分設計」)、應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計(本章以下稱「圖像設計」)申請專利,但未於申請時之設計說明記載「不主張設計之部分」的表示方式說明,經修正後新增說明者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.2圖式

表現設計之圖式,應參照工程製圖方法,以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現,且應標示各視圖名稱,其作用在於使設計之外觀具體化,以確定所申請之設計創作的實質內容,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之設計內容並可據以實現。設計的創作內容在於物品之外觀,而非物品之構造,故說明書及圖式各欄所載內容應以圖式中各視圖所揭露者為主。

1.4.2.1不適格或不予設計專利的修正

由於修正之圖式視為申請日所提出之申請,為維護社會公眾之利益及其他人申請之利益,對於不適格或不予專利之設計,修正為適格或得予專利之設計,應視為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(1)非設計專利保護的客體者,例如以「對號鎖之改良構造」或「屋簷落水之構造」申請設計專利,而申請之圖式僅揭露構造,並未揭露物品外觀,故不得為設計專利保護的客體。

(2)專利法第124條各款所規定不予設計專利者。

(3)完全無法判斷申請專利之設計者,例如照片模糊不清,完全無法判斷其外觀者。

1.4.2.2有關外觀的修正

設計之外觀係由形狀、花紋、色彩或其結合所構成,其主要係透過申請設計專利之圖式,以墨線圖、電腦繪圖或以照片來具體呈現該設計之外觀。以下所指有關設計之外觀的修正,即通常係指有關申請專利之圖式內容的修正。

1.4.2.2.1變更申請時外觀的內容

外觀的內容,指圖式中所揭露之形狀、花紋或色彩所構成的整體外觀。變更申請時圖式所揭露之外觀,例如申請時圖式所揭露設計的外觀為蔬菜形狀,經修正後在蔬菜上新增昆蟲形狀;或申請時主張色彩為圖式所揭露之紅色及綠色,經修正全部變更為黃色,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

點、線、面及色彩的構成千變萬化,影響設計外觀的因素錯綜複雜,修正圖式除以增加、刪除或變更視圖的點、線、面或色彩為審查重點外,亦應視其所產生的外觀內容是否屬於能直接得知的內容,以判斷其是否超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍。若產生不同的外觀內容,其非屬能直接得知的內容,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍;反之,圖式雖有增加、刪除或變更視圖的點、線、面或色彩,但未導入新事項者,則屬能直接得知的內容,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

新增色彩(包括色塊),為申請時說明書或圖式未揭露之內容者,通常會導入新事項,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍;反之,刪除色彩,若屬能直接得知的內容,例如申請時圖式以彩色電腦繪圖或彩色照片呈現時,設計說明有記載「圖式所揭露之色彩為不主張設計之部分」者,或設計說明雖沒有記載,但審定前主動聲明圖式之全部色彩為不主張之部分者,修正後圖式以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍;惟若申請整體設計時有主張色彩為圖式所揭露之紅色及綠色,經修正後直接刪減綠色,因原申請時所主張色彩具有配色關係,僅刪除綠色已改變原本的配色關係,為導入新事項,其非屬能直接得知的內容,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍;但若修正後改以申請部分設計時,該綠色區域以灰階填色方式呈現,並於設計說明記載「圖式所揭露之灰階填色,為本案不主張設計之部分」者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

變更部分設計中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」,而為申請時說明書或圖式已揭露之內容者,由於其皆為申請人原先已完成之創作,原則上應判斷為未導入新事項,未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若判斷是否超出申請時所揭露之範圍,不應僅就說明書或圖式形式上所揭露之線條或文字,而應就實質上有揭露之設計據以判斷其是否為申請時所能直接得知的內容,例如,修正後雖係將既有之實線改為虛線,惟修正後所呈現之外觀內容仍為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容者,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.2.2.2所揭露之外觀不明確或不充分

圖式所揭露之設計不明確或不充分,若修正圖式,應綜合說明書之文字內容,就其圖式所揭露之內容是否能直接得知,以判斷其是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如:

(1)圖式中各視圖所揭露的外觀不明確或不充分,亦未輔以其他輔助圖者;例如:申請時該六面視圖及立體圖已揭露之表面特徵,但無法明確得知其究係為凹面或凸面特徵,修正後於說明書輔以文字說明或新增剖視圖以確定其為凹面特徵者,原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(2)圖式僅揭露形狀或僅揭露花紋單元圖,而未附花紋應用於物品的使用狀態圖者;例如:申請時說明書已記載該花紋為四方連續之圖形,修正後新增一四方連續之圖形應用於物品之使用狀態圖,原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(3)申請專利之設計包含色彩,但圖式各視圖所揭露之色彩有不一致或不明確,而修正圖式色彩之清晰程度者;例如:圖式立體圖與前視圖因照片拍攝光線而導致部分色彩揭露有不一致者,修正前視圖而使其色彩與立體圖一致或於設計說明補充色票編號者,應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(4)說明書所載之設計與圖式所揭露之設計不一致者;例如:圖式所揭露之設計為「汽車之頭燈」之部分設計,設計名稱記載為「汽車之前檔板」,修正設計名稱使其與圖式一致者,應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(5)圖式所揭露內容無法明顯區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」者;例如:申請部分設計之圖式雖已利用實、虛線或其他填色方式區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」,但仍未能具體明確表現「主張設計之部分」的範圍時,修正後以其他斷線方式(例如一點鏈線)繪製邊界線(boundary)以明確區隔邊界範圍者,若修正後所揭露之外觀內容屬能直接得知者,應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.2.2.3特殊設計

對於變形式設計(如變形機器人、具變化外觀之圖像設計)、分離式物品設計(如具筆帽之原子筆)、類似積木可任意組合之設計、形狀或花紋反複之長條形物品設計或具透明材質或軟性材質之物品設計等特殊態樣之設計,因其材料特性、機能調整或使用狀態,設計之外觀會產生變化,而無法僅以單一外觀揭露申請專利之設計者,其得以圖式完整揭露其各種具設計特點之變化外觀,以明確且充分揭露該具變化外觀之設計。修正圖式,應視修正後是否屬於能直接得知的內容,以判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(1)申請時之圖式未揭露具變化外觀之設計,修正後於圖式新增變形後之設計外觀,例如申請時圖式僅揭露機器人之外觀,新增變形後之汽車外觀;或僅揭露單一圖像設計,新增其他圖像以表示其為具變化外觀之圖像設計,原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若該圖式屬於能直接得知的內容,例如原圖式僅揭露機器人雙手下垂之外觀,補充其雙手平伸之外觀;或圖式僅揭露單一圖像設計,於說明書中亦指明該圖像經點擊後將呈90度旋轉變化,新增其旋轉後之外觀,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(2)申請時說明書或圖式未揭露具變化外觀之設計,修正圖式,新增變形後之設計外觀,以致產生原先未揭露之元件或特徵者。例如申請時圖式僅揭露拖把之外觀,新增拖把把手可拉伸之變化狀態,以致新增原先未揭露的拖把拉伸後之變化外觀,若該拖把拉伸後所產生的外觀內容,屬於能直接得知的內容,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(3)申請時之圖式已完整揭露具變化外觀之設計變化前、後之設計,例如摺疊病床床墊之一字形展開外觀及M字形摺疊外觀,修正後新增另一變形後之外觀,新增床架分離之設計,原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若其屬於能直接得知的內容,例如僅新增其摺疊病床墊M字形摺疊形態在角度上之變化設計,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(4)申請時之圖式僅揭露形狀單元或花紋單元,修正圖式,新增揭露形狀反複或花紋連續之整體外觀,原則上應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若申請時已載明其為二方連續或四方連續花紋,係能直接得知的內容,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(5)申請時說明書有記載透明材質但圖式未揭露物品之材質,修正圖式後變更為具透明材質之設計,若其未揭露內部設計特徵,原則上應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若修正圖式,新增揭露透明部分的內部設計特徵,使整體外觀導入新事項者,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.4.2.3其他

說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之設計,以確定設計創作的實質內容及申請專利之設計範圍。修正之內容並非所應用物品之用途、功能或設計所呈現之外觀者,原則上應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟有時會有超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的情形,說明如下:

(1)圖式修正後改以照片代之-申請時圖式係以墨線圖表現,修正後改以彩色照片代之,而新增申請時圖式未揭露之形狀、花紋或色彩時,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟修正後之黑白照片可能新增無關設計之光澤、陰影等,雖然其未揭露於申請時之圖式,但未產生不同的外觀內容者,仍應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(2)圖式中各視圖之間不一致-例如左側視圖與右側視圖倒置,或視圖本身上、下倒置,修正圖式使其一致,若屬於能直接得知的內容,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(3)圖式上有無關設計的線條、陰影、指示線、符號及文字等,或照片上有影響設計判斷的背景、陰影及反差等-修正圖式刪除該瑕疵,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(4)圖式中各視圖比例尺不一致-修正圖式使其一致,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(5)發明或新型申請案改請設計,或申請時圖式未依規定備具足夠之視圖,而於修正後新增部分視圖,應視圖式所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容,以判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(6)新增輔助圖-新增輔助圖,應視該視圖所揭露之內容是否屬於能直接得知的內容,以判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(7)刪除部分視圖-刪除部分視圖而為不影響申請專利之設計的實質內容,例如刪除全部揭露為不主張設計之虛線的後視圖,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

(8)修正圖式中視圖之名稱-例如視圖之名稱「OO圖」修正為「OO參考圖」,或「OO參考圖」修正為「OO圖」,應視圖式所揭露之內容是否能直接得知,以判斷其是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

1.5修正之效果

准予修正之說明書或圖式,視同申請時說明書或圖式所揭露之範圍,嗣後之實體審查應依修正本為之。

1.6審查注意事項

(1)申請時以外文說明書及圖式先行提出申請,並在指定期間內補正相同內容之中文本者,嗣後判斷修正是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者,應以該中文本為判斷之依據。

(2)通知申請人修正說明書或圖式,應以審查意見通知具體明確載明理由,若有其他不予專利之理由應一併敘明,申請人屆期未辦理或未依通知內容辦理者,得依現有資料續行審查。

(3)修正說明書者,應檢附修正部分劃線之說明書修正頁及修正後無劃線之全份說明書;修正圖式者,應檢附修正後之全份圖式。

(4)任何標註參考圖之圖式僅供審查參考,不得主張其為界定申請專利之設計範圍的一部分,故任何製圖方法、線條、符號均可使用,無關設計之實質判斷。惟若欠缺該參考圖所應揭露的內容,而判斷該視圖所揭露之內容應屬申請專利之設計範圍的一部分時,應通知修正該視圖圖名稱,刪除「參考」兩字,圖式中有不合規定之線條、符號者,應一併修正。

(5)對於說明書或圖式中之文字或符號有明顯錯誤者,專利專責機關得依職權訂正,並通知申請人。

1.7案例

審查說明書或圖式之修正,應以修正後所揭露之設計是否屬於申請時說明書或圖式能直接得知的內容,判斷其是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。以下分別就設計所應用之物品及所呈現之外觀,說明修正後是否超出之理由:

(1)由申請時說明書或圖式之內容能直接得知的內容者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例1、12至14、24、26、28及29。反之,不能直接得知的內容者,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例2至11、案例15至23、案例25、27、30及案例31。

(2)設計名稱之修正,係依其功能或用途之變更是否屬於申請時說明書或圖式所能直接得知的內容,來判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。一般而言修正設計名稱,使其與圖式之內容一致者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例1。但修正設計名稱,係由申請時說明書或圖式中無法直接得知其該設計物品的用途者,即為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,不准修正,見案例2、3。

(3)圖式之修正,應依其修正後之外觀內容是否屬該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能直接得知的內容,來判斷是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。修正圖式所產生的外觀內容為能直接得知的內容者,應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例12至14及案例24、26、28、29。但修正圖式所產生的外觀內容已導入新事項者,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例3至 11及案例15至23及案例25、27、30、31。

(4)不同的外觀內容,指申請時說明書或圖式未揭露之外觀,修正說明書或圖式後導入新事項者,例如增加元件、花紋、色彩或變更外觀者,應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,見案例3至 11及案例15至23及案例25、27、30、31。

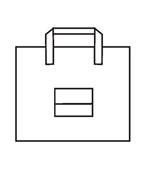

申請時 設計名稱及圖式 |

修正後 設計名稱及圖式 |

判斷是否超出之理由 |

|

1化粧箱

|

手提箱

|

未超出之理由: 申請時之「化粧箱」設計,修正時將設計名稱改為「手提箱」。因修正前、後之用途均為攜帶用品能屬能直接得知的內容,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

2電腦外殼

|

電暖器外殼

|

超出之理由: 申請時之「電腦外殼」設計,修正時將設計名稱改為不同用途之「電暖器外殼」,且修正圖式,係變更為橫隔條設計為彎弧曲線,而產生不同的外觀內容,判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

3遙控器

|

行動電話

|

超出之理由: 申請時之「遙控器」設計,修正時將設計名稱改為不同用途之「行動電話」,且修正圖式,係變更為中段兩側彎弧之設計,並新增兩個橢圓形按鍵,而產生不同的外觀內容,判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

4錶殼

|

手錶

|

超出之理由: 申請時之「錶殼」設計,修正時新增錶帶元件,且設計名稱修正為與圖式一致之「手錶」。因修正後錶帶元件並未揭露於申請時說明書及圖式,為申請時無法直接得知的內容,判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

5高腳杯

|

高腳杯

|

超出之理由: 申請時之「高腳杯」設計,修正時新增表面花紋特徵。因修正後之表面花紋特徵並未揭露於申請時說明書或圖式,為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

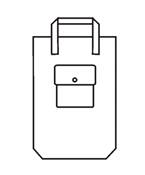

6手提袋

|

手提袋

|

超出之理由: 申請時之「手提袋」設計,修正時變更了設計外觀。因修正後所產生的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

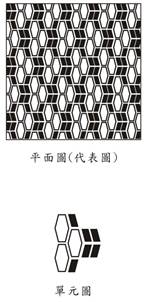

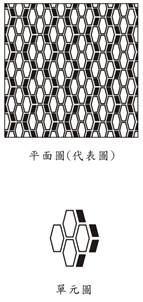

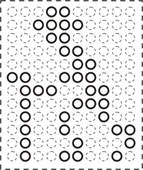

7衣料

|

衣料

|

超出之理由: 申請時之「衣料」設計,修正時變更花紋構成單元之數量及佈局。因修正後所產生的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

8管接頭

|

管接頭

|

超出之理由: 申請時之「管接頭」設計,修正時變更凸出部之設計比例、數量及細部設計。因修正後所產生的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

9剪刀

|

剪刀

|

超出之理由: 申請時之「剪刀」設計,修正時變更剪刀握把指圈為圓形。因修正後所產生的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

10沙發

|

沙發

|

超出之理由: 申請時之「沙發」設計,修正後之設計外觀已完全變更。因修正後所產生不同的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

11手提箱

|

手提箱

|

超出之理由: 申請時之「手提箱」設計,修正時變更箱體設計外觀。因修正後所產生的外觀內容為申請時無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

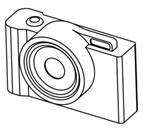

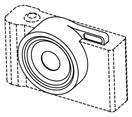

12照相機

|

照相機之鏡頭

|

未超出之理由: 申請時之「照相機」整體設計,修正時將原揭露之部分實線改繪為虛線,且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機之鏡頭」之部分設計已揭露於申請時之圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

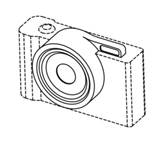

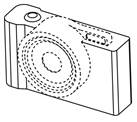

13照相機之鏡頭

|

照相機

|

未超出之理由: 申請時之「照相機之鏡頭」部分設計,修正時將原揭露之部分虛線改繪為實線,且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後「照相機」之整體設計已揭露於申請時之圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

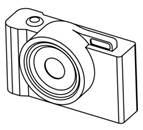

14照相機之鏡頭

|

14照相機之機身

|

未超出之理由: 申請時之「照相機之鏡頭」部分設計,修正時將原揭露之實線完全改繪為虛線,原揭露之虛線完全改繪為實線,且設計名稱修正為「照相機之機身」部分設計。因修正後「照相機之機身」之部分設計已揭露於申請時之圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

15發光板

|

發光板之部分

|

超出之理由: 申請時之「發光板」整體設計,修正後改為「發光板之部分」,雖僅係就申請時圖式中既有之部分實線改為虛線,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

16手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時將原揭露之部分實線刪除,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

17手機之部分

|

手機

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時將原揭露之部分虛線刪除,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

18手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時新增部分實線為主張設計之部分,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

19手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時新增部分虛線為不主張設計之部分,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

20手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時改繪部分實線,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

|

|

21手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時改繪部分虛線為不主張設計之部分,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

22手機

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機」整體設計,修正時將原揭露之部分實線以隨機挑選方式改繪為虛線,且設計名稱修正為與圖式之內容一致。惟修正後所呈現之設計,因無法從申請時所揭露內容去判斷哪些線條或設計特徵單元可任意被挑選變成實線的主張設計之部分,屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

23手機之部分

|

手機之部分

|

超出之理由: 申請時之「手機之部分」部分設計,修正時將原揭露之部分虛線以隨機挑選方式改繪為實線。惟修正後所呈現之設計,因無法從申請時所揭露內容去判斷哪些線條或設計特徵單元可任意被挑選變成實線的主張設計之部分,屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

24包裝盒之部分

|

包裝盒之部分

|

未超出之理由: 申請時之「包裝盒之部分」部分設計,修正後在外觀形狀之兩端點新增邊界線,以更明確區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」,因修正後「包裝盒之部分」之部分設計已揭露於申請時之圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

25瓶子之部分

|

瓶子之部分

|

超出之理由: 申請時之「瓶子之部分」部分設計,修正後在外觀形狀上以隨機選擇的方式新增邊界線,以區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」。惟修正後所呈現之設計,因無法從申請時所揭露內容去判斷哪個區域可任意被挑選變成主張設計之部分,屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

26一組音響

|

錄放影機

|

未超出之理由: 申請時之「一組音響」成組設計,刪除部分構成物品。因修正後之「錄放影機」之設計已揭露於申請時之圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

27錄放影機

|

一組音響

|

超出之理由: 申請時之「錄放影機」設計,新增喇叭元件,且設計名稱修正為與圖式一致之「一組音響」。因修正後喇叭元件並未揭露於申請時說明書或圖式,為導入新事項,判斷超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

28顯示螢幕之電腦圖像

|

顯示螢幕之電腦圖像

|

未超出之理由: 申請時之「顯示螢幕之電腦圖像」圖像設計,修正後在電腦圖像外圍區域新增虛線代表顯示螢幕。因修正後之「顯示螢幕之電腦圖像」之設計已揭露於申請時之說明書及圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

29顯示面板之電腦圖像

|

顯示面板之電腦圖像

|

未超出之理由: 申請時之「顯示面板之電腦圖像」圖像設計,修正後在電腦圖像外圍區域將虛線修正為一點鏈線。因修正後「一點鏈線代表顯示面板,為不主張設計之部分」與「電腦圖像內之虛線為不主張設計之部分」已可明顯區隔呈現,且設計已揭露於申請時之說明書及圖式中,判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

30顯示面板之電腦圖像

|

顯示面板之電腦圖像

|

超出之理由: 申請時之「顯示面板之電腦圖像」的圖像設計,修正時將原揭露之虛線刪除,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

|

31顯示螢幕之圖形化使用者介面

|

顯示螢幕之圖形化使用者介面

|

超出之理由: 申請時之「顯示螢幕之圖形化使用者介面」圖像設計,修正後雖僅係就申請時圖式中既有之部分方框實線改為黑色方塊,惟修正後所呈現之設計為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容,判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 |

2.更正

2.1前言

設計之申請一經核准公告後即與公眾利益有關,而經核准更正之說明書或圖式公告於專利公報後,溯自申請日生效,倘若允許專利權人任意更正說明書或圖式,藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍,勢必影響公眾利益,而違背專利制度公平、公正之意旨,故更正說明書或圖式僅得就誤記或誤譯之訂正,或不明瞭記載之釋明,向專利專責機關申請更正。

2.2更正之時機

專利權人得更正請准專利之說明書或圖式之時機為:

(1)設計申請案取得專利權後,專利權人主動申請更正;

(2)設計專利案經他人提起舉發時,專利權人提出答辯同時申請更正。

2.3更正之事項

對於專利之說明書或圖式,設計專利權人僅得就誤記或誤譯之訂正,或不明瞭記載之釋明的事項,向專利專責機關申請更正。

所謂誤記,一般泛指該設計所屬技藝領域中具有通常知識者根據其申請前之通常知識,不必依賴外部文件即可直接從說明書或圖式的整體內容及上下文,立即識別出有明顯錯誤的內容,不須多加思考就知道應予訂正及如何訂正、回復原意,而該原意必須是說明書或圖式已記載,於解讀時亦不致影響原來實質內容者,即屬誤記事項。例如:文字明顯的遺漏或錯誤、前後記載的用語或名詞不一致、設計說明中所載的文字明顯與圖式所揭露的內容不一致、圖式之間明顯不一致的情形等。

所謂誤譯,係指申請人先提出外文本再於之後補正中文本時,而有中文語詞或語句翻譯錯誤之情事者,即屬誤譯事項(有關誤譯之訂正之詳細說明,見本章「3.誤譯之訂正」)。

所謂不明瞭之記載,指核准專利之說明書或圖式所揭露之內容仍不明確,但該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據申請時說明書或圖式中各圖及文字所揭露之內容,能明顯瞭解其實質內容,但若經專利權人訂正或釋明該部分,即能更清楚瞭解原來之設計而不生誤解者。

設計專利之更正即使僅限於前述之事項為之,惟針對圖式本身作更正時,專利權範圍通常會產生變動,縱使僅針對說明書作更正,亦可能影響該專利權範圍,故更正除誤記之訂正或不明瞭記載之釋明不得超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍,而說明書及圖式以外文本提出者,其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍外,且不得實質擴大或變更公告時之圖式。

超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷,參照本章1.3「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」。

超出申請時外文本所揭露之範圍的判斷,參照本章3.3.2.1「誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷」。

實質擴大或變更公告時之圖式的判斷,參照下節「實質擴大或變更圖式」。

2.4實質擴大或變更圖式

實質擴大或變更公告時之圖式的判斷係以公告時之圖式所揭露申請專利之設計的內容範圍為判斷基準。實質擴大或變更公告時之圖式包括兩種情況,即更正圖式,而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍;以及圖式未作任何更正,僅更正設計說明書之記載,而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍。

(1)更正圖式而導致實質擴大或變更圖式。例如,就圖式之「使用狀態圖」,主張其為誤記而更正為「參考圖」,由於「參考圖」之作用僅作為申請設計之專利的參考而不得作為設計專利權範圍,因此將原屬設計利權範圍中之「使用狀態圖」更正為「參考圖」,為實質擴大圖式。反之,就圖式之「參考圖」,主張其為誤記而更正為「使用狀態圖」,雖為限縮其設計專利權範圍,惟其將原非屬設計利權範圍中之「參考圖」更正為「使用狀態圖」,仍屬實質變更圖式。

(2)更正說明書而導致實質擴大或變更圖式。例如,將申請時設計名稱所載之「汽車」更正為「玩具車」,雖該圖式未作任何更正,但已實質變更設計所應用之物品,仍屬實質變更圖式。

2.5更正之效果

准予更正之說明書或圖式公告於專利公報後,溯自申請日生效。

2.6審查注意事項

(1)專利權人申請更正之原因不明時,例如僅提出說明書或圖式之更正本但未說明更正之理由及依據法條,經通知後仍未申復時,不受理更正。

(2)專利專責機關審查更正之標的為中文本,專利權人僅更正外文本,未同時提出中文更正本時,該外文本不生更正之問題,應不受理外文本之更正。惟若係屬明顯之誤記事項,專利專責機關對於申請更正外文本一事,得以准予備查之用語函覆。

(3)專利權人所提出之更正內容,有部分不准更正者,專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者,應全部不准更正。

(4)更正說明書或圖式者,應檢附更正後無劃線之全份說明書或圖式。

(5)更正案審查中,專利權當然消滅者,仍應續行審查,並將當然消滅之事實於處分書中併同說明。

3.誤譯之訂正

3.1前言

專利申請人向專利專責機關申請設計專利所提出之說明書或圖式,如未於申請時提出中文本,而以外文本先行提出,且於專利專責機關指定期間內補正中文本者,得以其外文本提出之日為申請日。

申請案既得以外文本提出之日為申請日,其揭露設計內容之最大範圍即應由該外文本所確定,後續補正之中文本,其內容必須為該外文本之範圍所涵蓋,不得超出該外文本所揭露之範圍。對於該補正之中文本,申請人嗣後如發現有翻譯錯誤時,應給予誤譯訂正之機會,惟不得超出該外文本所揭露之範圍。

誤譯訂正之制度,係用以克服中文本翻譯錯誤問題,是否准予訂正之比對基礎為取得申請日之外文本。因翻譯錯誤而准予訂正者,該訂正本中准予訂正之事項即取代訂正申請前之中文本(有修正者為修正本,經公告者為公告本)對應記載之事項,該訂正本將作為後續一般修正及更正之比對基礎。

3.2誤譯訂正之時機

誤譯訂正之時機,得於補正中文本日起至初審或再審審定書送達前之期間內,單獨或與修正同時提出申請;亦得於取得專利權後,單獨或與更正同時提出申請。

3.3誤譯訂正之審查

3.3.1形式要件

申請誤譯之訂正,應備具訂正申請書,並檢附訂正本(頁)及說明訂正理由。訂正說明書者,訂正申請書應載明訂正之頁數、行數、訂正理由及對應外文本之頁數與行數。訂正圖式者,訂正申請書應載明訂正之圖式名稱、訂正理由及對應外文本之圖式名稱。至於訂正部分劃線之說明書訂正頁,其劃線之比對基礎為訂正申請前之中文本,如已准予修正先前曾修正者,須再另檢附以准予修正之該修正本(頁)為比對基礎之劃線本(頁)。

審查誤譯訂正之申請,若發現訂正申請書之撰寫有不符合規定,或檢送之文件有錯誤、不足者,得通知申請人限期補正,逾限未補正者,依訂正申請前之中文本續行審查,並於審定時敘明其理由,惟若申請書與相關文件已載明實質訂正事項者,得受理該訂正申請而續行審查。

3.3.2實體要件

誤譯訂正之實體審查,須先判斷該訂正之申請是否屬於誤譯,其次判斷該誤譯之訂正是否超出外文本所揭露之範圍。若係於取得專利權後所申請誤譯之訂正,則尚須判斷該訂正之結果是否實質擴大或變更公告時之圖式。

3.3.2.1誤譯之判斷

誤譯訂正係針對翻譯錯誤之中文語詞或語句所為之訂正,該中文語詞或語句必須對應於外文之語詞或語句,至於中文本遺漏外文本某些段落,而非屬外文之語詞或語句於翻譯成中文之語詞或語句的過程中產生錯誤者,並無誤譯訂正之適用。惟若該等段落之內容已揭露於中文本其他部分,則得以修正方式將其內容修正至中文本中。

誤譯訂正之申請,若經審查非屬翻譯錯誤之情事,則逕依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查,若有其他不准專利之事由時,將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知,使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正,若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由,則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利核駁理由時,應予核駁審定。

3.3.2.1誤譯之訂正未超出外文本所揭露之範圍的判斷

訂正本未超出外文本所揭露之範圍,係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者,或該設計所屬技藝領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接得知者。例如:中文本之設計名稱記載為「機車」,在外文本中設計名稱記載為「cycle」,經誤譯訂正後改為與申請專利之設計一致之「自行車」;中文本之設計說明記載該燈罩之表面特徵為「不透明」,在外文本中記載為「semiopaque」,經誤譯訂正後改為「半透明」;或中文本圖式中圖式名稱記載為「前視圖」,在外文本中記載為「top view」,經誤譯訂正後改為「俯視圖」,應判斷為未超出外文本所揭露之範圍。

誤譯訂正之申請,若經審查訂正後之內容超出外文本所揭露之範圍,得以超出外文本所揭露之範圍為理由不准訂正,並依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查,若有其他不准專利之事由時,將與不准訂正之事由一併核發審查意見通知,使申請人有申復、修正或再訂正之機會。

申請人後續提出之申復、修正或再訂正,若能克服先前通知不准訂正及不准專利之核駁理由,則續行審查該申請案。若逾期未申復或仍無法克服不准訂正或不准專利核駁理由時,應予核駁審定。

3.4審查注意事項

(1)審查誤譯之訂正時,若尚有修正未完成審查,應先審查誤譯之訂正,再依該訂正本(頁)之審查結果續行審查修正,若經審查不准訂正時,係依訂正申請前之中文本(有修正者為修正本)續行審查,若有其他不准專利之事由時,將與不准訂正之事由一併通知申請人申復或修正。若經審查准予訂正,則依該訂正本作為一般修正之比對基礎。

(2)中文本之用語或段落有語意不明或不合理時,若由其前後記載內容或依該技藝領域之通常知識即可判斷其正確內容為何時,審查時無須比對外文本,通知申請人提出一般修正即可。若由中文本無法判斷其正確內容為何時,亦無須比對外文本,而以該申請案違反專利法第126條規定之揭露要件為由,通知申請人申復。

(3)審查時,原則上不主動比對中文本與外文本之內容,如須比對時,因外文種類之不同,審查上認有必要時,得通知申請人限期提出中文本與外文本之比對說明。申請人提出誤譯訂正之申請時,亦應提出比對說明。