USCO會讓AI創作內容穿上「著作權」外衣嗎?

近幾年,隨著生成式人工智慧的迅速茁壯,人工智慧生成內容幾可比擬人類創作,而這些透過人工智慧生成的內容是否可以受到著作權保護,對世界各國的創作者、人工智慧開發者以及相關權利監管當局,帶來許多值得深思的難題。同樣也困擾著美國著作權局(U.S. Copyright Office, USCO),爰於2023年初啟動「人工智慧倡議計畫」(AI Initiative),透過專家學者立法研究、政策框架討論,公眾參與、舉辦公聽會等等廣納大眾建言,作為未來政策制定或修法的參考。

USCO完成一系列共三份的《著作權與人工智慧》報告。首篇報告發布於2024年7月,主題為「數位複製品」,接著2025年1月發布該系列的第二份報告(下稱本報告),針對生成式AI產出的內容是否為著作權保護的標的進行探討。以下為本報告的脈絡與思維。

- 拒絕完全沒有人類參與、完全交由AI創作的作品登記

接近天堂的入口,A Recent Entrance to Paradise

(來源:Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability)

2022年2月,經過一番討論,USCO審查委員會作成一項最終決定,拒絕一幅聲稱完全沒有人類參與、完全交由AI創作的作品登記(接近天堂的入口,A Recent Entrance to Paradise)。

- 人類透過創造性地選擇、協調和安排AI生成的材料,仍有可能在最終產出的作品中作為特定部分的著作人

2023年2月,USCO與另一位創作者書信往復確認之後,核發一份補充著作權登記證書(supplementary registration certificate)給予一本聲稱透過AI生成內容的漫畫書(黎明的查莉婭,Zarya of the Dawn)。

隨後USCO就在2023年3月發布《人工智慧作品著作權登記指引》(Copyright Registration Guidance),作為審查登記時的具體指導,而這兩個案例也成為《人工智慧作品著作權登記指引》發布前作成最終決定的案例。關鍵在於作品的「本質」,是否由人類創作,本報告就USCO具體如何操作審查基準,進一步闡明相關的考慮因素。

美國現行的著作權法以「人類作者原則」為基石,但其中卻從未明文定義「著作人」一詞,然而透過逐漸累積的司法判例、登記實務及法律架構的系統分析,歸納出「著作人」必須是「自然人」或是「法人」,例如2016年的Naruto v. Slater案(猴子自拍案),在該案中加州北區聯邦地方法院認同USCO判斷動物不具備著作權法上之適格著作人。而著作權保護的標的,也隨著創作技術演進,而有各種探討,例如1884年著名的Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony案,聯邦最高法院在本案確立了透過攝影機創作屬於著作權法保護的標的。

2023年,在Thaler v. Perlmutter一案中,華盛頓特區聯邦地方法院重申「人類作者原則」,確認這幅完全由AI生成的藝術作品不受著作權保護,成為首宗直接處理AI創作是否可受著作權保護的司法判例。法院指出完全由AI生成之作品因為AI不是著作權法上的適格著作人,所以該作品無法獲得著作權保護,該判決延續了1965年USCO對電腦輔助創作之立場—技術工具僅僅屬於輔助性質,不影響其作品是否受著作權保護,關鍵在於人類在創作過程的實質控制程度。

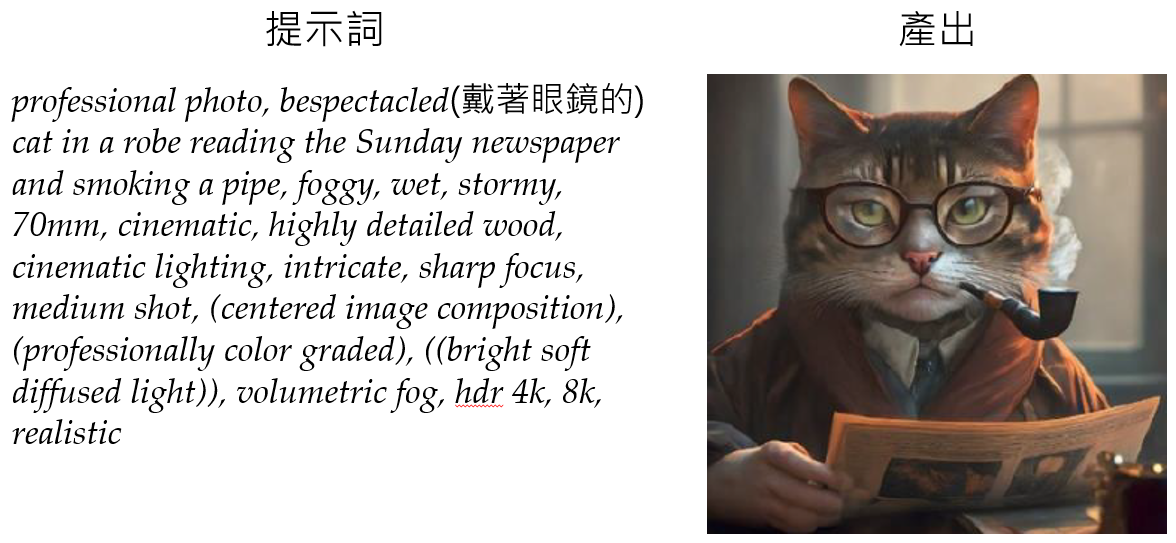

在本報告中指出,生成式AI系統(如Midjourney、ChatGPT)雖然可以透過提示詞(prompt)產生一定的文字、圖像等內容,然而單純輸入提示詞並不足以達到構成著作權法上的「實質控制」,因為AI具有「不可預測」的特性,其內部運作邏輯難以預測,同一個提示詞即使輸入多次,仍然可能產生完全截然不同的結果,就連AI開發者也無從預測或是解釋產出的結果。例如輸入「戴眼鏡的貓穿著長袍讀報」可能生成符合文字描述之圖像,但其中的細節如貓的品種、毛色、場景光線等等,仍由AI自主決定。

(來源:Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability)

關於提示詞的討論,大多數意見認為僅僅輸入簡單的提示當然不足以讓創作者成為AI生成輸出作品的作者;然而對於某些更複雜的提示詞,或是提示工程(prompt engineering),部分意見認為足夠詳細的提示詞足以使AI生成的內容受著作權保護,然而也有部分意見認為從提示到輸出生成過程的不可預測性,可能難以證明其中存在可以構成著作權法上的「實質控制」,大眾看法顯然出現分歧。

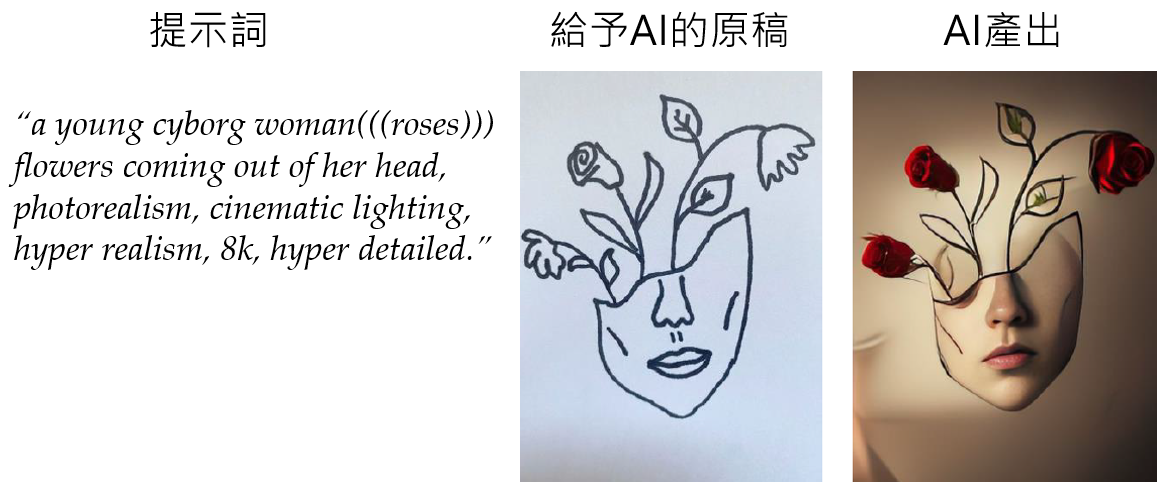

報告進一步討論了表達性輸入(expressive inputs),當創作者提供自己可受著作權保護的作品作為原稿,且該作品在AI生成輸出結果可被辨識時,他們至少可以主張該部分的著作權。

(來源:Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability)

最後,本報告探討了人類修改或編排AI生成內容的著作權影響,指出生成式AI創作通常是創作初始或中間步驟,而透過創造性地選擇、協調和安排AI生成的材料,人類仍有可能在最終產出的作品中作為特定部分的著作人,例如本文一開始提到的《黎明的查莉婭》案。

最後報告說明了美國現行著作權法已足以處理生成式AI相關爭議,無需透過修法或是額外立法來解決。雖然單純由AI產出的生成內容不受著作權保護,但人類透過創意提示、後製修改或選擇性編排等實質貢獻部分,得依個案認定權利歸屬。這樣的立場既堅守目前現行的人類作者核心地位,同樣維持技術中立原則、強化個案審查機制,承襲傳統著作權法理,又為新興技術的應用保留彈性空間,在鼓勵創新與維護公共利益之間取得多數大眾可以接受的平衡,值得參考。

- 發布日期 : 114-03-25

- 更新日期 : 114-04-02

- 發布單位 : 國際及法律事務室

- 瀏覽人次 : 709

專利

專利 商標

商標 著作權

著作權 網站導覽

網站導覽 常見問答

常見問答 意見信箱

意見信箱 雙語詞彙

雙語詞彙