「商標戲謔仿作」(parody)之判斷與認定

案情說明:

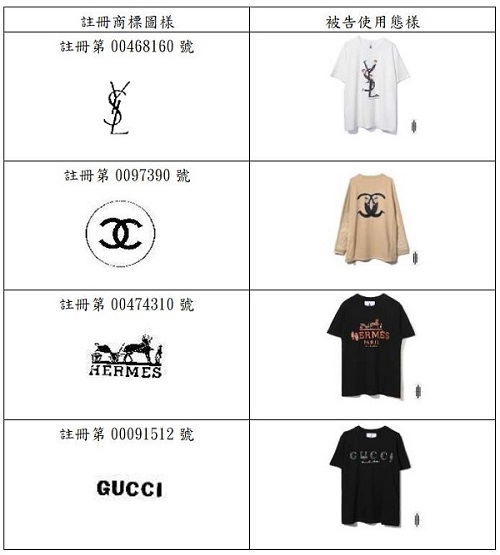

被告明知如表所示之商標,在國際及國內市場行銷多年,具有相當之聲譽,為一般業者及消費大眾所熟知,卻未經商標權人同意,逕自在其所設計之衣物、行李箱等商品上,分別使用近似於如表所列之商標圖樣,並在購物網站販賣之。被告抗辯其使用行為應屬學理上的「商標戲謔仿作」,而不會造成消費者混淆誤認。法院則認為被告之使用行為已侵害商標權,非屬商標戲謔仿作。

智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

- 商標戲謔仿作之定義

學理上所謂「商標之戲謔仿作」(parody),係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重,而對商標權予以合理之限制,然商標法本為保護商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展而制定(商標法第1 條規定參照),商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值,且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源(同法第5 條、第18 條第2項規定參照),是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益,如欲允許「商標之戲謔仿作」,模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性,並同時傳達二對比矛盾之訊息,且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量(智慧財產法院103 年度刑智上易字第63號判決意旨參照)。次按,戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係,本國人對於外國人常見之笑話,就算能了解其字面上的意思,也未必能領略其中的幽默意涵,且戲謔或玩笑中所含之幽默成分,有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程,才能領會其中笑點何在,而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞,往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應(不需要經過太多推理及思考),是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象,故美國MOB案判決提出必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之判斷標準,此亦有智慧財產法院108 年度民商上字第5 號判決意旨可資查考。參諸上開判決就戲謔性仿作所為闡釋,可知就商標使用如欲主張構成戲謔仿作,須以大眾已認知之商標作為模仿、嘲諷或揶揄之對象,同時傳達原作品之意旨,及有別於原作品之詼諧、諷刺或批判等娛樂性之仿作,藉由此二個同時產生並富對比之訊息,從而使大眾立即了解仿作之商標乃是調侃而為,而與原作無關;此外,並應衡平考量是否造成消費者混淆,與保障模仿者自由表達權利等二種公共利益,以判斷商標之使用行為是否構成戲謔仿作。

- 被告之使用行為非屬商標戲謔仿作

經查如表所示之商標,在國際及國內市場經營多年,具有相當之聲譽,其透過相關行銷管道不斷強調與加深相關消費者對於該商標圖樣之印象,廣為相關消費者所普遍認知,具有高度識別性,足以表彰各該商品一定品質或商譽之保證,並得藉以與他人之商品相區別,相關消費者均將之視為區別商品來源之重要標識,其著名程度顯已達一般消費者普遍知悉之程度。是依一般社會通念及市場交易情形,具有普通知識經驗之相關消費者,就被告商品之使用態樣,分別依異時異地隔離、通體觀察之結果,立即可能認為被告之商品係與商標權人生產行銷之商品為同一來源之系列商品,或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之印象,而產生混淆誤認之虞。且依卷內事證所示,本件商品亦係用於銷售獲利之目的,故依此外觀已堪認被告所為係在利用如表所示商標之商標權人長年所經營商標品牌產生之外溢效果,而為促進自己商品銷售以獲利之搭便車行為,更難認有何「具詼諧、諷刺或批判等娛樂性,並同時傳達二對比矛盾之訊息,於文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性」等情事,其自與戲謔仿作之要件有違。

- 發布日期 : 113-05-03

- 更新日期 : 113-05-03

- 發布單位 : 國際及法律事務室

- 瀏覽人次 : 1802

專利

專利 商標

商標 著作權

著作權

網站導覽

網站導覽 常見問答

常見問答 意見信箱

意見信箱 雙語詞彙

雙語詞彙