傑出/熱門技術專利趨勢分析

1

1全球「電動車產業開發關鍵零組件之專利趨勢分析(以電池、馬達散熱及熱管理系統為例)」研究報告,歡迎各界參考!

全球汽車產業面對淨零碳排的政策,各國紛紛加速燃油汽車轉型電動化。我國為實現2050運輸載具電動化之目標,正積極推動電動車產業開發關鍵零組件之政策。而未來電動車正朝向高智慧和高效能的發展,散熱與熱管理技術成為其發展的一大挑戰。本報告係以Derwent Innovation專利資料庫,蒐集2014~2023年與電動車相關的散熱技術專利,並將電動車散熱分成「電池散熱」、「馬達散熱」及「熱管理系統」等技術主題,進行專利及趨勢分析,以及分享各主題具體案例,盼助我國電動車產業技術發展的參考。- 2

「近期標準必要專利爭議訴訟案例研析」專案報告

標準必要專利(Standard Essential Patents, SEPs)的侵權事件中,專利權人通常透過主張系爭產品因符合技術標準規格而使用其專利技術,來證明侵權成立。這種舉證方式,使專利權人得以藉由其持有的標準必要專利,最大化經濟利益。從各國標準必要專利侵權案件及法院審理的經驗可見,權利人主張只要產品符合標準技術規格,即可能構成侵權。然而,專利實施人或產品開發商(尤其是涉及使用標準必要專利的企業)因對技術標準的掌握深度與舉證能力不一,常陷入訴訟不利或權利金談判困境。這在無線通訊技術廣泛應用於具備網路連結能力的產品情境下尤為顯著。對於技術標準及相關規格不熟悉的製造商或使用者,可能因資訊不對等而選擇接受授權條件,從而避免訴訟。然而,一些專利權人利用這種資訊不對稱,擴大專利權行使範圍,追求不當利益。即使未觸犯公平競爭規範,此類行為仍可能對被告方不公,甚至干擾經濟發展。因此,全球主要市場所在地的國家和地區,正積極通過政策或制度來平衡標準必要專利權人與專利實施人或使用者之間的利益關係。本研究第二章探討潛力標準專利之必要性相關研究,過往文獻之必要性評估方法提供了有用的訊息,但對必要性評估是否在時間和成本方面足夠有效率、以及足夠準確的問題仍未能提供解決方案。但是從公開的文獻研究中,仍未能發現其有判斷必要性的範例或準則。第三章以CoreWireless v LG侵權事件,及皇家KPN公司訴小米科技有限責任公司侵權事件做為案例研究,從而作為第四章之專利之必要性(Essentiality)檢查步驟依據。本研究基於爭議前預先評估SEP必要性是否成立之立場,嘗試以實際判決案例探討專利權範圍與技術標準的對應性問題,綜合案例討論後,從實驗性的角度歸納檢查必要性的步驟。本研究以無線行動通訊技術相關的法院案例為基礎,深入探討標準必要專利與技術標準之間的關係,並梳理判決書中記載的必要性判斷步驟。期望協助技術標準及相關規格不熟悉的產品製造商與使用者提升對標準必要專利的判斷能力,並在與專利權人的討論或協商中,依據公平、合理與無歧視(FRAND)原則,達成授權協議或減少雙方認知差距。 - 3

專利IPC與我國行業統計分類關聯表及統計應用分析報告

國際間發展「專利與產業關聯表」以實現專利數據與產業數據之自動化鏈結分析多年,有鑑於國際發展,本報告使用本局、統計處與財政部之政府跨部門資料,建立我國首個專利與產業關聯表,稱為「專利IPC與我國行業統計分類關聯表」,並示範應用關聯表於全產業之專利趨勢分析,包括製造業、批發及零售業、出版影音及資通訊業以及金融及保險業等,同時以政府數據定義我國專利密集型產業,並分析其對於製造業之經濟貢獻,包括研發經費、技術銷售、營業收入及營業利潤等。本報告以政府大數據實現專利與產業之自動化鏈結分析,能客觀快速提供數據基礎以協助制定政策,並符合企業布局之跨域資訊需求,以促進政府大數據之應用效益。 - 4

智慧醫療之生理監控裝置

112年 - 5

再生轉換材料之專利分析

112年  6

6高功率超級充電站關鍵技術專利分析報告

根據德國航空太空中心(German Center for Aeronautical and Space Research)研究,全球汽車產業必須在2028年前停止販售所有使用內燃機的汽車及油電混合車,才能控制地球升溫在1.5°C 以內。當今,「淨零排放」及「低碳交通」已成為各國政府和企業響應全球氣候變遷行動之關鍵字,隨著各國政府政策支持,在電動車補貼與碳排放限制下,全球已有超過20個國家提出禁售傳統燃油車時程,2022年10月底歐盟做了一個影響歷史性的決定,正式宣告2035年起禁止銷售內燃機汽車,電動車逐漸成為汽車消費市場新選擇。展望全球電動車市場發展,DIGITIMES Research預估2025年電動車銷售量將達2,850萬台,於整體汽車市場滲透率將達32.8%,隨著油車禁產、禁售之時程愈發接近、碳排放標準趨於嚴格等,車廠為了避免支付碳稅及巨額罰款,持續加碼投資電動車事業,包括擴增電動車產品線等。在全球電動車市場發展蓬勃之際,「里程焦慮」乃是電動車普及最大障礙,畢竟與傳統的燃油車相比,大多數純電動汽車續航里程短、能源補給慢,所以純電動車的車主們會需要更加珍惜剩餘的續航里程。這個議題牽涉到充電設備的普及與充電速度的加快,各車廠與各國政府莫不積極建構充電基礎設施,我國現在已經有超過1,400支的電動車充電樁,普及性到達加油站(2,500座)的一半,也跟上全球腳步,真正關鍵在於能量補充的速度。我們到加油站加油,10分鐘內就可以把汽車油箱加滿,而對於電動車來說,常見的7kW充電樁卻必須停留超過10個小時才能把電池充飽,這樣的補充能源速度遠比燃油車、氫能車多了數倍,這成為了影響電動車未來市場的發展關鍵障礙。也因此,超級充電站成為各車廠積極發展的重要技術之一。以特斯拉超級充電站為例,其第二代(V2)超級充電站只需要30分鐘即可充飽電、第三代(V3)則僅需15分鐘;Porsche也致力研發採用最新的800V電壓系統為基礎的Turbo Charger、Voltempo甚至推出了1000kW功率的HyperCharging。當「高功率超級充電站關鍵技術」持續發展並有所突破,未來新世代電動車將可以瞬間功率高達500~1000kW的充電站安全的進行充電,藉此大幅縮短電動車的充電時間,預期未來將可在短短10分鐘甚至更短的時間內完成電動車的充電。當充電與加油的效率及便利性差異越發縮小,相信才更能讓電動車之普及率有顯著提升,消除消費者「里程焦慮」的恐慌。 7

7碳排交易技術

十八世紀工業革命以來,透過燃燒煤炭、石油和天然氣等化石燃料作為燃料帶動機械之運轉,使經濟蓬勃發展,但隨著燃燒化石燃料,使二氧化碳、臭氧、甲烷等溫室氣體大量排入大氣中,造成溫室效應,使地球溫度上升,極端氣候侵襲全球,對人類生活、經濟帶來衝擊與損失。導致全球氣溫上升的溫室氣體中,包含對環境無害的水蒸氣(H2O),對環境造成影響的二氧化碳(CO2)、臭氧(O3)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(又稱笑氣,N2O),以及人造溫室氣體氫氟碳化物(HFCs,含氫氯氟烴HCFCs及六氟化硫SF6),其中二氧化碳約占所有溫室氣體的26%;我國「溫室氣體減量及管理法」第3條規範溫室氣體係指二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫、三氟化氮(NF3)及其他經中央主管機關公告者。為了控制溫室氣體的排放量,聯合國自1992年通過了《聯合國氣候變遷綱要公約》(The United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC),加入公約之締約國有166國。在1997年的第三次締約國會議中,通過了《京都議定書(Kyoto Protocol)》,針對二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物及六氟化硫等六種溫室氣體,定出具體減量目標,防止地球溫度持續上升,影響生態和環境。在《京都議定書》中,提出了「排放交易(Emission trading, ET)」制度,亦即該議定書中明訂簽約國承諾在一定期間內實現減碳目標,各國政府根據各自承諾的目標,將該國的碳排放權總量按照具體規則分配給相關企業/組織。2005年,世界上第一個碳交易市場由歐盟完成建立,根據世界銀行《State and Trends of Carbon Pricing 2021》報告統計,截至2021年,全球運作中的碳定價機制(carbon pricing mechanisms)共有64個,美國、加拿大、中國大陸等多個國家或地區已啟動碳信用機制(crediting mechanisms)(如圖 1);2020年全球碳交易市場已創造530億美元收入,並涵蓋了全球21.7%的溫室氣體排放量;2021年初,中國大陸啟動了全國性碳交易市場,成為全球最大的碳市場;隨著各國積極推動零碳、碳中和等政策,預期未來碳排交易機制衍生出的各種碳交易市場將快速成長,達成全球減碳之目標。- 8

化合物半導體功率元件之產業專利分析

111年 - 9

無人機之智慧飛控技術之產業專利分析

111年  10

10再生能源儲能設備技術

隨著氣候異常、能源浩劫等危機的出現,現今全球環保意識高漲,「能源轉型」如火如荼地在各國展開,我國在2016年「5+2產業政策」中,推出「綠能科技產業創新方案」,將綠能建設訂為「前瞻基礎建設計畫」之重要建設項目。在政府政策的推動下,我國再生能源裝置容量從2016年至今(2021)年4月已成長2倍¹,顯見我國各界機積極參與綠能發展之發展成效。放眼國際,根據國際再生能源機構《2021年再生能源統計》報告²指出,2020年再生能源裝置容量連續2年破紀錄,較2019年增加了50%,其中以太陽光電、風力發電產出之電力為主,其占比達91%;該報告也指出,我國再生能源之裝置容量年成長率為21%,高於全球平均的10%,顯示我國在再生能源推動之表現,高於各國表現。然而,此等再生能源產生之電力,受限天候因素,屬於間歇性之電力,其電力輸出與使用並未必能符合當下用電之需求,且會影響電網之穩定性;故再生能源產生後,透過「儲能設備」先將電力儲存後,再依據電力需求進行配電,成為善用再生能源的重要關鍵。透過電能儲存(Electrical Energy Storage,EES)技術,可在電力產出後進行儲存,於用電尖峰時段使用預先儲存之電力,並於離峰時段補足電力。這樣的運作機制可讓再生能源產出之電力充分運用,電廠也不需要在用電尖峰時段採用高成本的電力輸出設備,有助於平衡電力供需、穩定電力價格。此外,我國半導體、高科技產業用電需求量大,對於遠距離電力產出後,透過輸電設備傳輸電力之方式,一旦遭遇天然災害或人為事故時,即使片刻的供電不穩,也將影響產品品質,造成經濟損失。故若能透過儲能設備,將電力近距離儲存於生產基地附近,提高供電之充裕度與穩定性,會是帶動國、內外投資人持續投入資金維持高科技產業發展之關鍵,而對我國經濟發展有著極大幫助。因此,「再生能源儲能設備」技術之發展與儲能設備之裝設,將成為我國再生能源永續發展不可或缺的發展項目。此外,全球市場對於儲能設備的需求,也隨著減碳議題與日俱增,故我國產業若能掌握此一趨勢,將提升我國綠能產業之技術能量,發展綠色經濟。 11

11氫燃料車技術分析報告

面對氣候變遷,減少溫室氣體排放已成為不分你我的全民運動,1992年聯合國環境及發展委員會(UNCED)召開的地球高峰會中,150餘國領袖簽署「聯合國氣候變化綱要公約」為人為溫室氣體排放管制開出第一槍;2015年在巴黎舉辦的聯合國氣候峰會中通過《巴黎協定》,希望逐年上升的氣溫,可以控制在工業革命前均溫的2℃以下,甚至致力於控制在1.5℃之內¹。在這樣的共識下,各國紛紛立下零碳排放、減碳排等目標與措施,禁售「新燃油車」也成為推動減少溫室氣體排放的重要措施之一;其中,我們可看到汽車工業大國—德國預計在2030年達成此目標,其餘不少國家(如:日、英、加、法、韓、新加坡等)也陸續跟進,預計從2021年開始落實該項政策²,在這樣的趨勢下預期未來燃油車的銷售市場將面臨重大考驗。正因為如此,「電動車」成為全球趨之若鶩的新興產業,但電動車使用的電能,在發電過程仍會造成環境污染,於是有終極環保車之稱的「氫燃料車(Fuel Cell Vehicle)」成為達到零碳排放、減碳排的關注焦點。另一方面,在循環經濟的概念下,發展「氫經濟」亦已成為美、歐、日、中等國的新政策,以德國而言,雖然眾家車廠力抗氫氣車之發展,但德國政府仍在2020年7月發布「國家氫能戰略」,未來將投入90億歐元發展氫技術,引導產業發展氫技術³,為德國與歐洲打造全新之氫能價值鏈。在此政策中,一來可以達成全球碳減排及碳中和的目標,二來可引導汽車產業發展氫燃料車,確保就業機會;三來則是希望從以美國主導的電動車技術拿回發言權,維持汽車工業大國的領導地位,穩定國家經濟之發展。此外,在推動節能減碳的產業轉型中,「氫經濟」成為歐美中日韓等國關注焦點,近年紛紛宣布「氫能產業」納入國家重要科技發展產業之一,此舉也為氫燃料車發展帶來大利多⁴。¹全球氣候公約介紹²全球禁止新燃油車銷售時間表³氫能車兩難:德國政府往前走,車廠卻向後轉⁴歐盟、美國、中國和日本紛紛競逐氫經濟- 12

智慧電網資料應用趨勢分析

110年 - 13

電動輔助自行車之智能輔助動力技術專利趨勢分析

110年  14

14工業廢棄物處理技術專利分析報告

隨著全球工商業經濟的蓬勃發展及人口的增加,企業為滿足消費者需求,大量生產製造各式商品,造成地球資源快速消耗,同時也帶來環境污染問題,讓地球陷入自然資源耗竭、氣候暖化等危機中。根據統計,我國2018年工業廢棄物已超過8,600萬公噸,占整體廢棄物產出之比例高達85.28%¹ ,因此,我國工業廢棄物是各式廢棄物中對環境帶來最大傷害者。所謂的「工業廢棄物」指的是在工業生產過程中,產生的各式廢渣、粉塵和其他固體廢物、廢氣、廢液等型態。就工業廢棄物是否對環境造成傷害,可區分為「一般工業廢棄物」、「有害工業廢棄物」兩類,說明如下:1.一般工業廢物:如高爐碴、鋼碴、粉煤灰、廢石膏、鹽泥等,不會對環境造成傷害者。2. 有害工業廢棄物:指的是具有毒性的、易燃的、有腐蝕性的、會傳播疾病的、有較強化學反應的廢棄物,會對環境及居民健康造成傷害者。工業廢棄物數量龐大、種類繁多、成分複雜、處理困難高,在生產製造過程中,固態的工業廢棄物若無法即時處理,即需要花費大量空間堆放,若放置於一般場所,還可能因為淋溶,造成土壤和水污染;若是粉絮或氣體類的廢棄物,則可能隨風飛揚、或散發毒氣、惡臭,造成空氣污染,影響人體或農漁作物之生長。此外,隨著工業的發展,地球有限的天然資源也被大量利用,逐漸面臨枯竭的命運,工業廢棄物之管理已成為世界各國發展經濟時,迫切需要解決的環境問題。我國為使經濟發展與環保達到平衡,行政院將「循環經濟」列入「五加二產業創新」政策之一,希望將過去「開採、製造、使用、丟棄」的線性經濟,轉化為「物質生產、消費、廢棄及再生」之循環經濟,讓廢棄物可以資源化,讓垃圾再生利用。為達到此目標,行政院環保署推出「資源回收再利用推動計畫」,希冀達成工業廢棄物產出最小化及資源回收再利用最大化之目標,使我國朝向物質全循環、零廢棄的願景前進。¹表4-9 各業廢棄物產生量,109年中華民國環境保護統計年報,行政院環境保護署 15

15離岸風電技術分析報告

長久以來傳統能源(如:核能、原油、天然氣、煤炭等)較再生能源擁有成本較低、可預測性較大且技術成熟等優勢,但由於傳統能源蘊藏量有限、地理分佈不均,且有易造成環境污染;在全世界能源需求不斷增長且環保意識抬頭的影響下,預計2024年全球近三分之一的電力將轉由再生能源(如:太陽能、地熱能、風力、水力等)取得¹,其中,「離岸風電」由於風能效率高且不須利用陸地面積,成為當前較受重視與期待的解決方案。「離岸風電」是風力發電的一種,過去的風力發電多為將風機裝設在陸地上的「陸域風電」為主,例如高美濕地旁的「臺中港風力發電站」就是一個陸域風電發電站;而隨著風電技術的日益成熟,已朝將風機架設在近海或外海的「離岸風電」技術發展。根據調查²,全世界最豐富的風能地點都在海上,因為大海上沒有任何阻擋,風能耗損相對來說會較陸地上少,風的品質通常較為穩定、持續且起伏較小,相對地可提供較為穩定的供電。另外,因為離岸風機較陸上風機高(離岸風機機艙高度約100公尺;陸上風機機艙高度約60公尺),所能接收到的風量、風速及品質更佳,且發電設施遠離民眾居住地,各界對此類設施的反彈也較小,促使「離岸風電」以黑馬之姿崛起。但離岸風電存在著較高的技術門檻及開發成本。由於離岸風機尺寸大,裝設地點又是海洋上,因此在施工或維運時,載運風機相關機件或施工安裝的船舶,都需要使用專屬的離岸風機工作船,並且還要額外考慮颱風、地震、鹽風、高溫高濕等氣候問題。雖然挑戰不少,但也促成技術突破及催生產業轉型的新機會,由於離岸風電產業生命週期長、發展性多元,涉及機械、電子電力、金屬製程、船舶施工及配電運送等關聯領域,對於我國零組件設備製造、營建及機電整合等傳統產業將提供更多機會,據報導2025年離岸風電產業將可促進1兆元投資及兩萬個工作機會³,再提供10~20年每年約500~600億元的運維商機⁴,另外藉由綠色能源的使用,亦可幫助我國相關產業打進國際大廠供應鏈,為我國經濟注入新活水。全球能源的結構正在轉型,國際能源總署(IEA)在「2019離岸風電展望報告」中指出藉由技術的突破及發展,預計2030年之前全球離岸風電成本將較目前降低40%,指日可待離岸風電將比傳統能源更具競爭力。臺灣海峽具備得天獨厚之地形優勢,是全球數一數二的優量風場⁵,藉由綠能的發展,將可望帶動國內外投資,加大產業及經濟轉型的力道,並且邁向能源自主性。2019年11月國內首座離岸風場「海洋風電」(Formosa 1)在苗栗外海啟動,是離岸風電邁入正式商轉的重要里程碑,第二座離岸風場「海能風電」(Formosa II)示範計畫也如火如荼安裝建置中,完工後預計將為38萬戶家庭提供潔淨能源⁶,減輕能源短缺負擔的同時,也能推動我國離岸風電相關產業。¹每日頭條-未來5年再生能源發電量將激增50%,但仍不足以應對氣候變化²風險社會與政策研究中心—風力發電迷思破解³行政院重要政策—推動風力發電4年計畫—潔淨能源 乘風而起⁴蘋果即時—為何離岸風電能創造就業新藍海⁵商周管理—全球前20處最優離岸風場,台灣竟佔了16座⁶自由時報—僅此一場!洞悉台灣離岸風電市場未來趨勢 不可錯過 16

16人工智慧在智慧農業上之運用技術分析報告

幾千年來,農、林、漁、牧產業向來是「看天吃飯」,進入二十一世紀後,隨著科技發達,雖然人類仍無法操控大自然,但藉由科技的運用,控制生產條件已不再是難事!1990年代精準農業興起,歐美國家透過衛星定位、地理訊息、遙感技術等進行田間數據的採集,並將數據進行分析,使生產者在播種、施肥、農藥噴灑時可做為決策參考;時至今日,隨著物聯網、大數據分析、人工智慧、區塊鏈等技術崛起及熱烈應用,在農、林、漁、牧產業紛紛改用感測器蒐集田間數據,並利用物聯網技術將資料上傳至雲端資料庫中,搭配大數據分析,解譯大自然的訊息,並藉由人工智慧之機器學習、深度學習、影像辨識等技術應用,將過去需要數十載累積的經驗法則予以歸納、邏輯化,作為智慧耕作、養殖的決策參考。根據行政院農委會對於智慧農業的定義,「智慧農業」係指以現行產業生產模式為基礎,因應消費市場需求進行產銷規劃,生產管理上輔以省工省力機械設備、輔具及感測元件的研發應用,並結合跨領域之資通訊技術(ICT)、物聯網(IoT)、大數據(Big Data)分析、區塊鏈(Blockchain)等前瞻技術導入,減輕農場作業負擔,降低勞動力需求,提供農民更有效率的農場經營管理模式,生產符合消費者需求,安全、安心及可追溯的農產品。更具體化地來說,智慧農業是利用感測器安置於農田、養殖場或畜牧場,蒐集各式土壤、水分、溫度、濕度、動物、植物等數據,又或利用無人載具於上述場域蒐集林象、病蟲害或作物生長情形等,並將上述資訊利用通訊技術上傳至雲端,進行大數據累積,輔以長期性之地理、氣候、產銷等資訊,便可運用「人工智慧」技術,進行智慧分析、智慧決策及智慧預警等管理,如此一來農戶與養殖戶們,便可決定種植作物的種類、時間,以及栽種過程需投入水分、農藥、肥料、人力等資源用量,並推測生產量及生產期,避免作物收成時遭遇市場供需失調之經濟損失;或更進階地結合氣候資訊,驅避天然災害發生的風險,高效率地經營管理農場,提高經濟生產效益,讓農業得以永續經營! 17

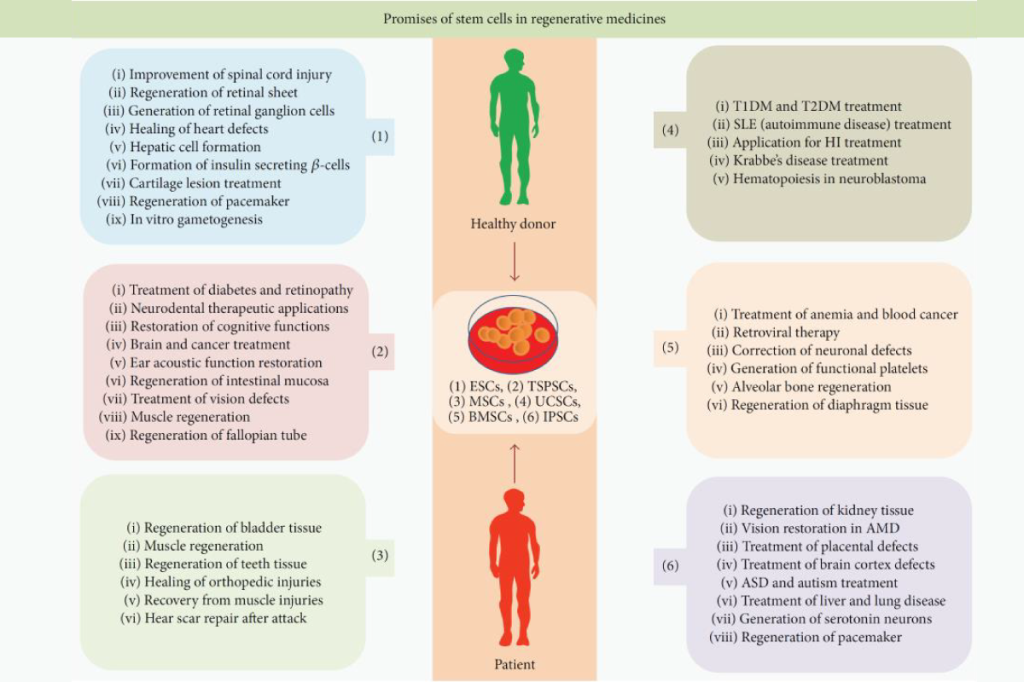

17我國再生醫學產業及國際主要國家專利審查實務之研究報告

再生醫學為近年國際醫療發展的主流趨勢之一,藉由再生醫學科技,能修復受損細胞、組織與器官,亦能以模式探討致病機制並進行新藥開發。為瞭解我國與國際再生醫學相關專利申請趨勢以及專利法規差異,本局以再生醫學專利案件為研究對象,就專利趨勢分析及專利審查實務兩大面向進行探討。首先,藉由公開專利資料進行統計分析,將再生醫學分為幹細胞相關、細胞治療、基因治療、組織工程四大類來進行探討,以瞭解相關產業發展趨勢及技術研究狀況。國際專利統計係使用Derwent Innovation(DI)資料庫,檢索2000年至2017年專利資料,進行統計分析,包括各國逐年申請量、前十大專利權/申請人、Derwent手工代碼分析等;國內專利統計除進行趨勢件數分析之外,亦針對再生醫學之核心技術即幹細胞相關領域,進一步分析幹細胞本身、基礎技術、應用、涉組織工程之應用等方向之申請趨勢。本研究另將美國、歐洲、日本、中國大陸及我國再生醫學領域之專利相關法規、審查基準、重要判決及實務案例,進行整理及分析探討,並對我國申請人至相關國家申請專利提出建議,以供各界進行專利布局或申請策略之參考。本研究報告已公告本局網站,歡迎各界參考。 18

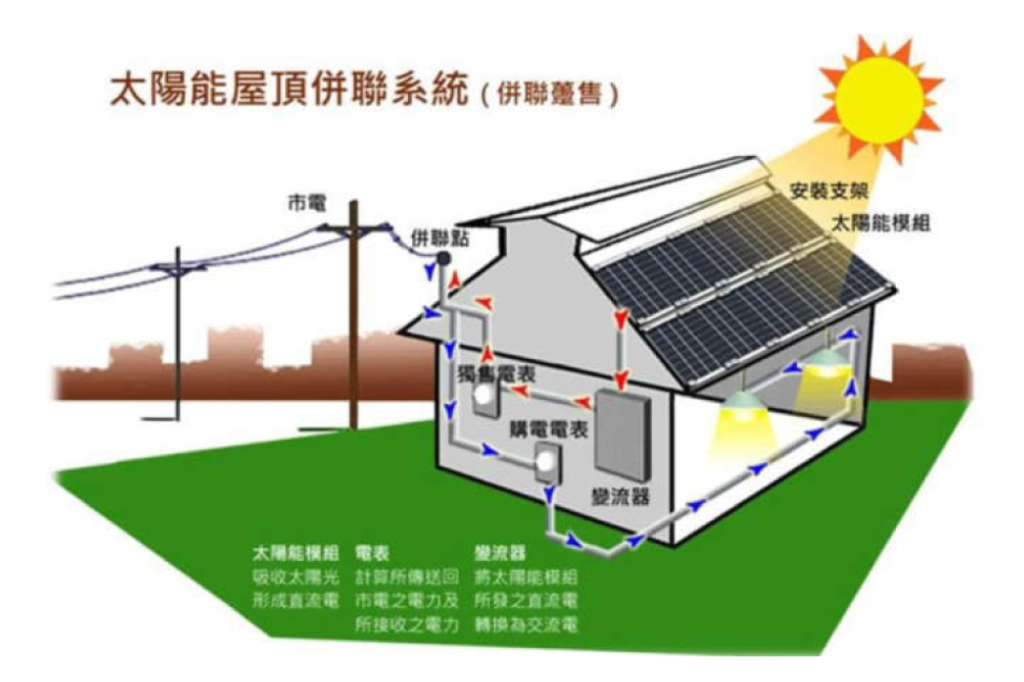

18太陽光電產業專利趨勢分析報告

我國四面環海,能源98%仰賴進口,惟電力無法跨國支援,為了因應環境惡化與能源短缺,提升能源自主及多元化至為重要,發展再生能源及綠能產業是政府當前重要政策,目標在2025年實現再生能源發電占比達20%,而其中占比最高為太陽能發電。為瞭解太陽光電產業相關技術發展概況,本局利用Derwent Innovation(DI)資料庫搭配本局國內外專利資料庫全域檢索系統,蒐集2007年至2017年間全球相關公開專利,主要就太陽光電七大技術類型(矽晶圓、矽薄膜、無機化合物、有機、染料敏化、量子點、鈣鈦礦)進行整體比較分析,以瞭解各技術領域專利申請布局及趨勢,期望提供我國政府及相關業者發展方向及技術分析的重要參考。本研究報告已公告本局網站,歡迎各界參考。 19

19沼氣發電技術專利分析報告

您有聽說過豬隻排泄物可以變「綠金」嗎?同時兼具環保效益且讓養殖場在能源使用上自給自足嗎?沒錯,上述的論點都不是空談,利用「沼氣發電」技術的確可讓豬隻排泄物變成潔淨能源,同時為農家帶來經濟收益,讓污染化身為「綠金」。這樣的轉變在全球第三大養豬大國—丹麥已繳出一張漂亮的成績單,在政府政策支持與沼氣發電技術蓬勃發展下,即使國內沒有核能電廠,也可以透過沼氣發電及其他再生能源,讓丹麥成為電力出口國。簡單的來說,「沼氣發電」是利用動物排泄物、各式廢棄物、工業廢水、都市污水、城鎮垃圾等廢棄物分解過程所產生的「沼氣」進行發電。以養殖場來說,以往牲畜排泄物常對鄰近環境造成空氣、水質等污染,對此政府也開徵水污染防治費,作為改善環境之用;但透過沼氣發電,廢棄物需要經過發酵、脫硫、脫水等一系列的處理程序,讓養殖場可從中收集到沼氣作為發電、產熱的來源,使養殖場在電力使用上自給自足,或選擇將電力販售給電力公司,賺取額外利潤;同時在沼氣發電的過程,廢棄物被再利用了,不再直接產生大量惡臭與污水,使周遭環境獲得大幅改善;甚至發電過程產出的沼液、沼渣可以做為農地肥分,讓有農作的養殖戶發展生態農場。沼氣發電除對經濟面、環境面的改善有明顯幫助外,相較於太陽光電、風力或潮汐等再生能源較易受天候因素影響發電效率,沼氣發電具有相對穩定的特性,且可將沼氣予以儲存,待有能源需求時再行利用,因此我國政府在能源轉型的政策下,積極推動沼氣發電,預計在2020年沼氣發電豬隻量要達到250萬頭,也就是說國內每2頭豬隻便要有1頭豬隻可發電,解決養殖場環境污染問題,既契合循環經濟,又能帶動綠色能源的蓬勃發展。回顧20多年前,行政院農委會曾在國內推動豬場沼氣發電,但由於處理豬隻排泄物之相關技術與硬體不成熟,加上設置沼氣發電設備、載運排泄物至處理廠之成本高昂,使得養殖場望之卻步;近年,隨著相關技術與設備的發展日益成熟,加上法令鬆綁、各政府部會提供補助/輔導資源,國內能源設備業者積極輔導養殖場建置沼氣發電設備,且將排泄物轉化之肥料就地作為農耕施肥用途,使得沼氣發電的市場接受度大幅提高,也讓豬糞變綠電、變綠金,徹底解決養殖戶長期以來在養殖環境所面臨的困境,並結合養殖場轉型,創造循環經濟的典範!

專利

專利 商標

商標 著作權

著作權 網站導覽

網站導覽 常見問答

常見問答 意見信箱

意見信箱 雙語詞彙

雙語詞彙