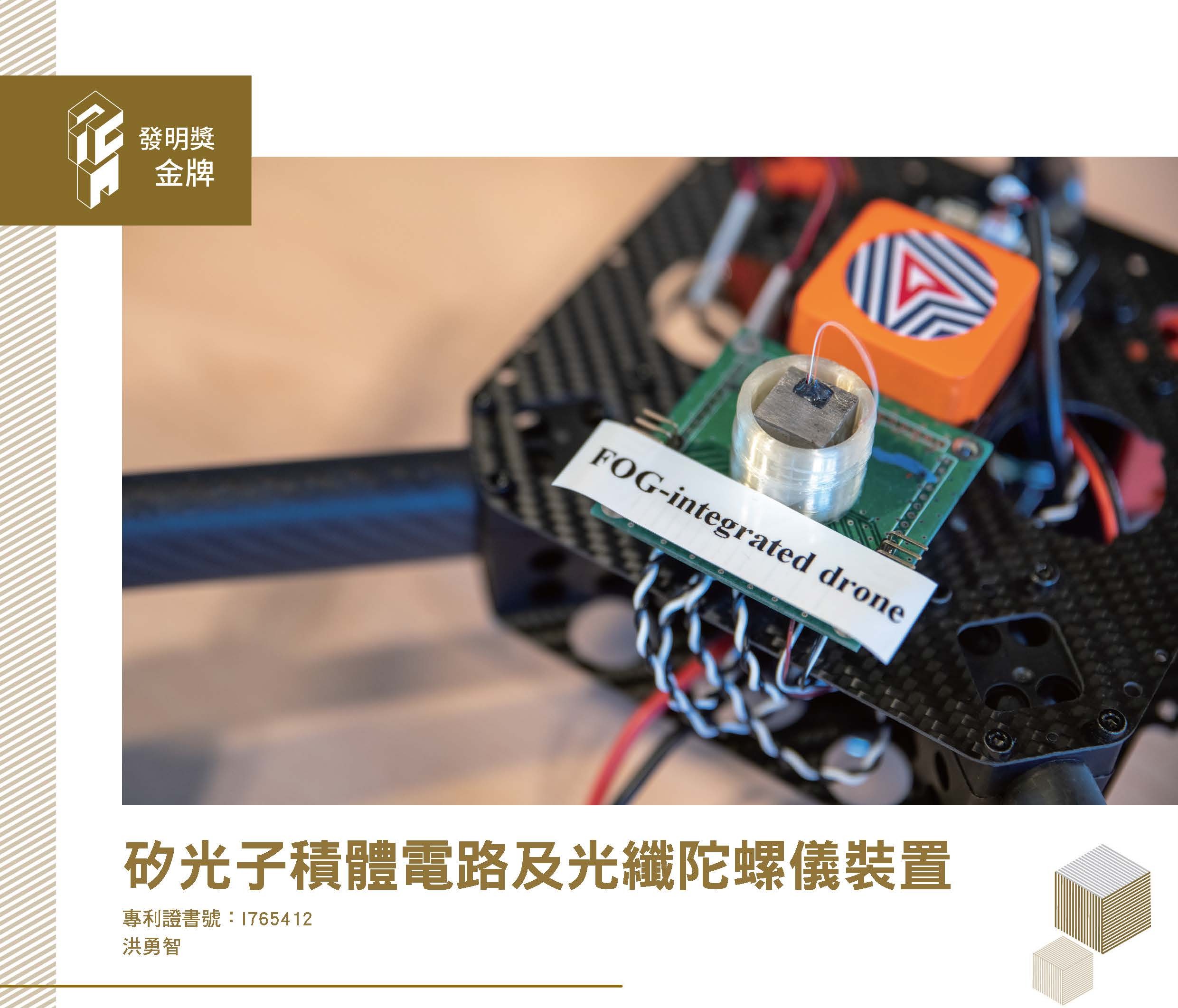

矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置

微型化、低成本 開啟應用無限可能

導航技術在現代科技中扮演關鍵角色,而光纖陀螺儀更是導航系統的核心。洪勇智透過矽光子積體電路技術,成功將光纖陀螺儀驅動晶片微縮至芝麻般大小,製造成本降至五分之一,為光纖陀螺儀開啟全新應用可能。

不管是太空衛星、潛水艇,還是近年快速崛起的無人機、自駕車,甚至機器人,都少不了導航功能。而慣性感測器是所有導航系統的心臟,其核心技術為光纖陀螺儀,全世界的主要專利由歐美把持,加上開發成本高昂,要突破技術門檻有相當難度。

國立中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智,從研究所到任教,做的都是與半導雷射、光電通訊技術相關的研究,有次在研討會上認識了臺灣光纖陀螺儀推手、當時擔任國家太空中心顧問的劉人仰博士,從而開啟進入陀螺儀領域的契機。

邊做邊學 累積研究量能

一般而言,光纖陀螺儀包含光源、光相位調變器、檢光器、光耦合器及光纖環等多個光電元件,每個元件皆獨立封裝,然後用光纖連接起來,不僅組裝複雜且體積龐大,加上成本高昂,不利於微型與商業應用。洪勇智提及,「剛好我做的是把光元件整合到晶片上,劉博士認為,「也許可以把陀螺儀微縮在晶片上」。」於是洪勇智透過政府產學合作案邊做邊學,不斷精進,從2015年國家太空中心的三五族單晶片光纖陀螺儀,到2018年國科會矽光子積體電路專案計畫(為期4年)、2022年吳大猷先生紀念獎計畫、2023年中科院與國防部軍備局的突破式學合案。

經費支持 科研成果關鍵

洪勇智與研究團隊於2022年取得「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」專利技術,將光纖陀螺儀系統除了光源與光纖環以外的所有光電元件整合在單一矽晶片中,變成簡單的三件組「光源、矽光子陀螺晶片、光纖環」,使陀螺晶片尺寸微縮到只有芝麻般大(4X1.2mm),由於矽晶片可利用CMOS晶圓廠製程實現,至少可降低製造成本至五分之一,同時能維持光纖陀螺儀戰術級感測特性。

當然過程中面臨許多挑戰,洪勇智指出,技術問題就需要花時間和心力去克服,最大瓶頸反而是外在因素,也就是至少要有足夠的經費。「我們的晶片不是在實驗室裡自己土法煉鋼,而是要送到晶圓廠代工,每年可能要花幾百萬專門做晶片。」洪勇智坦言,如果沒有大型計畫的經費支持,這項研究不可能繼續下去。

彈性搭配 擴大應用領域

目前洪勇智除了持續與中科院合作發展高精度的陀螺儀,可應用於水下救援及探勘用載具的導航定位,更可在精準打擊等國防應用上做出貢獻。在商用方面,2024年1月以非專屬授權技術轉移給澳洲無人機導航模組設計開發商Azimuth Avionics,將矽光子陀螺儀推向商品化(如遊艇、水上摩托車)發展。「我們甚至可以客製化特定的精度,成本也是浮動的。」洪勇智強調,本發明技術藉由微縮的尺寸及合理的製造成本,大幅提升光纖陀螺儀在相關領域的發展,預期可在中高階慣性導航、定位、穩定平台等市場走出一片藍海。

- 發布日期:114-08-15

- 更新日期: 114-08-15

- 發布單位:專利行政企劃組

- 點閱次數:676