成功案例及商品化新知

61

61破壞式創新—發明專利布局全球,拓展市場打前鋒!

「人與物的遙控連結系統」(簡稱CHT)這個名稱,乍聽之下會讓人誤以為是物聯網技術下的產物,在智慧家庭風潮盛行的當前,這個產品會讓人直接聯想到「不就是市面上常見的小米、APPLE公司智慧家庭產品」嗎?如果您也這有樣的錯覺,那就大錯特錯了!這次專利商品化成功案例訪談,我們來到一家過去從事電容器產銷的台股大廠,它在轉型過程中,摒棄了過去低利的產品,投入破壞式創新,發展CHT,只要透過一個遙控器,便可連結控制家中的各種用電裝置,建構智慧家庭,其中電源管理接收器、鎖具、CHT的階層式控制架構及遠近授權方式等相關技術皆已申請專利保護。讓想改變生活空間機能的消費者,可以用更省錢的方式,便可走入安全、可管理、且便利的智慧家庭生活。在研發過程中,案例公司集結不同年齡層及背景的菁英組成研發團隊,以「尋找人類的秘密」為出發,創造在科學文獻、專利中無法找到的創新發明;為保護大量的創新發明,案例公司打破慣例,在進行專利申請時,由內部專利工程師直接完成說明書撰稿,同時進行多國專利布局,力求公司之發明創意構想可以透過專利取得周全保護,讓每一張專利證書都可以發揮其真正的價值,而非只是閣樓上的林布蘭。創新三元素:便宜+附加價值高+便利性,突破現有科技的框架在2000年之前,案例公司於被動元件技術上領先群雄,股價曾突破200元大關,但當年案例公司未有利用專利保護技術的思維,因此該項技術優勢很快地被同業追上且在不斷削價競爭中,公司身陷紅海而市埸被迫轉向中國大陸。在2014年,為了脫離產業惡性競爭,公司決定回臺灣發展,希望可以在國內建立一永續經營的產業。經過多年的產業歷練,察覺臺灣製造業多以降低成本達到獲利目的,而歐美企業則高度重視創新,以提高產品附加價值來增加獲利空間,因此決定進行公司轉型,變身為專注於創新研發與專利布局的設計公司,並以設計「世界獨一無二、高附加價值」的產品為宗旨。秉持此宗旨,研發團隊不斷地「尋找人類的秘密」,從生活中找出各項可以研究的主題,舉以下舉3個例子說明:首先以智慧家庭為例,在2014年時物聯網已相當熱門,家庭用物聯網購置費用不低,裝置設定複雜且須重新佈線,各廠牌產品間有不相容等問題,一般消費者根本無法也無能力負擔,經案例公司研發各項軟、硬體專利並結合物聯網技術開發CHT,以更低廉的成本、更方便的操作,提供高附加價值的物聯網智慧家庭解決方案。CHT也可應用在學校,讓校園的警衛、工友在上下學時段開關學校各空間的門鎖及鐵捲門時,無須再背著數十把鑰匙及遙控器,亦能控制校園中各空間的電源管理。包括其他公共建設、大型建案、工廠、商辦、賣場等,也能有效推廣應用。其次是電流量測裝置,汽車、摩托車的電瓶,或是生活中的許多使用電池的用品,常常無法得知剩餘電量或可使用的時間,因此在使用過程中若突然沒電,會造成困擾;為了解決這個問題,研發團隊著手進行相關研究,過程中之瓶頸,即在評估汽車使用電量時,如汽車啟動過程的電流屬於瞬間放大,一般通用的電流量測裝置無法精準量測這樣的大範圍的電流,所以研發團隊花費了一年多的時間,打破電流測量的既有技術,讓測量電流的安培數範圍,從1~3,000安培都可以精準測量,計算電瓶的可用壽命及時間。此項發明是前所未有的創新,案例公司已申請多國專利進行保護。第三個例子是智慧烹煮技術的創新,讓掌廚者自行選擇菜餚名稱及設定食材各項參數後,料理機便可自動調理出美食,也可以依照個人或家人的習慣進行微調,讓菜餚更符合口味,打破現有市場上料理機需要依食譜準備一模一樣份量的限制,此項發明已經進入工程機測試階段,相關專利亦在申請中。上述發明本於人們日常生活中的需求,在研發過程中,案例公司對研發團隊的思想、研發時程均不設限,唯一的要求便是各項研發的技術必須避免複製在科學文獻、專利或網路中可被查詢到的技術內容,以免造成侵權,研發團隊必須抱著科學研究精神,用創新的觀點全新發展。這樣的思維,常有同仁、友人提出不同意見,但是案例公司認為臺灣產業要改變,就要突破Me Too(我也是)思維及講求效率的框架,避免過度依賴歐美日的技術趨勢、或是僅講求高效率,忽略專利研發需要長時間的投入,因為國際上許多大發明都是經過十餘載的努力才成功的,公司若要產出人類未曾有過的發明,自非一朝一夕可完成,需要以更開放的心胸等待研發的成功。專利布局嚴密、堅守品質,奠定進軍全球市場根基過去案例公司曾因未做專利布局,導致陷入激烈商業競爭中,直至2014年轉型創新研發後,對於專利布局變得相當謹慎。以CHT為例,相關專利數便達到17件、布局國家高達26國,其餘各項發明產出,公司都以能否「商品化」來思考,對於有市場價值者逐一申請發明專利進行保護,做為國際化競爭的堅強後盾。以下為案例公司在專利布局上的作法與思維:1.專利工程師自行撰稿,確保完整保護發明創意 案例公司表示,其研發成果多屬於打破科技常規的革命性創新,囿於目前國內專利事務所多以業績為優先考量、且收費較國外低廉,導致撰稿品質難以符合要求。案例公司希望其申請的專利確實契合研發成果,並可為公司帶來商業上實質保護,但是專利事務所撰稿人員往往不會花費太多時間反覆溝通發明的內涵,因此為了確保專利之品質,案例公司之專利說明書均由內部之專利工程師自行撰寫,再委由專利事務所協助進行法律詞彙的檢查及申請送件。2.專業翻譯人員須當面溝通,確保國外專利申請品質 在國外專利申請案部分,根據擁有美國碩士學歷且在科技產業20多年的王董事長表示,他曾看過某國際大廠之中國專利,在專利說明書中所載明之技術內容讓人覺得不符技術邏輯,後來調閱美國專利說明書後,才發現中國案之翻譯與原案差異頗大、甚至錯誤,身為經營者,他認為公司若出現類似情形,其在國外的專利保護將出現漏洞日後可能會造成公司重大損失。因此,案例公司在國外案部分,除尋找專業的翻譯人員進行翻譯外,翻譯人員必須親自到公司進行溝通,由公司內部人員確認翻譯人員理解的概念是正確的,而且翻譯的文意也確實符合該發明的實際內容及申請範圍,以確保公司提出的每一件專利都能真正保護公司之創新發明。3.技術層次分三階,完整布局全球重要市場 案例公司將研發成果依技術含量由高至低分為「概念」、「必經之路」及「一般」三個層級。「概念型」技術指的是顛覆現有技術的研發,技術含量高、附加價值高,案例公司堅持打破現有技術、創新研發,因此公司之專利主要以此類為主;而概念型專利也是案例公司發展全球市場致勝的關鍵,例如:前面提及的電流量測裝置,其他公司若使用到該技術,有極大可能構成侵權,所以這樣的專利在布局上需要擴大辦理,通常申請的國家會在26國以上。「必經之路」技術,則是產品不可或缺的技術,專利布局通常在有抄襲能力的10國左右即可;至於「一般」技術,則無申請的必要,主要的原因在於這樣的專利並無法發揮保護公司技術的作用,一旦發生訴訟,勝負難定,且即使勝訴,其過程所耗費的成本、律師費用相當驚人,判賠金額未必划算,因此這樣的技術是不值得發展及保護的。這也是案例公司要求研發團隊進行研發時,須搜尋科學文獻、專利及網路資訊,避免有相同或重複技術的原因,因為只要有人做過研究,難保未來這些技術不會對於公司發展的技術或產品構成威脅。案例公司凡事講求創新,專利布局要求水準相當高,無法商品化的、他人發展過的技術,公司皆放棄發展,而且在專利申請上也願意投入資源,讓每一筆專利都能成為公司市場發展上的最佳代言人及攻防武器。結語在創新之路上,案例公司的CHT已在國內的建案、各級學校中陸續開花結果,現在已跨入全球近30個國家市場,並獲得各國代理商肯定,商品化成果顯著。在國外參展或尋找合作夥伴時,發現國外對於創新的包容性大、願意給予創新者機會,以國外新創公司募資為例,該等公司可透過多輪募資,取得資金與資源,讓其有機會實現並驗證創新的可行性,使創新之火得以源源不絕的延續。為讓臺灣的創新生態圈更加活絡,案例公司認為國人應該敞開心胸,給予勇於創新者更多機會,這樣臺灣方能擺脫Me Too的國際形象,孕育更多獨角獸公司!受訪人:王鏑程 董事長 62

62精密機械研究發展中心

臺中大肚山下的60公里區域是我國「精密機械」的黃金縱谷,此區域為我國精密機械的重要生產基地,成立於1993年的「精密機械研究發展中心」(以下簡稱:精機中心)便座落於此黃金縱谷中,借地利之便,專注在地產業服務,並長期投入基礎工藝之發展,結合創新之「智慧」元素,為我國機械產業創造經濟價值。我國機械產業之廠商因規模多屬中小企業,故在研發與品質檢測上資源普遍不足,而精機中心創立以來,便以設計及運用中心(Design House & Application House)與第三方公正檢測服務單位(Testing House)自居,為產業提供各式檢測服務,並針對企業技術不足處,量身訂製各式技術解方,或透過技術移轉、專利授權等方式,為企業導入新技術,提高機械設備之可靠度、生產良率等,帶動產業技術升級。面對全球化的知識競爭,精機中心在「服務產業」之宗旨下,除為企業提供技術服務外,也相當重視智慧財產權能量的累積,透過人才培訓、產業情報蒐集,並連結外部大專院校、法人研究機構攜手一同為產業剖析新技術發展趨勢,提供企業最佳的產業情報站,同時也針對中小企業在技術、人才上資源有限的困境,於技術移轉與專利授權上提供可「直接應用」之解決方案,讓中小企業利用外部取得之技術,加速強化製造能力、穩定產品品質,提升我國機械設備在國際上之產品層級。「精機中心」在地化服務、機械產業之堅強後盾精機中心係由工具機產業與工業局集資設立,早期主要以工具機檢測、測試服務為主。由於機械設備在製造業中屬於生產財,具有使用年限長之特質,需具相當穩定度,方能維持產品品質,因此機械設備的「精密度」與「可靠度」成為重要關鍵,同時也是精密工業之本。綜觀我國機械產業普遍規模小、人力有限,且多以家族企業式經營,技術發展能力受限,在面臨技術問題時,便需要外部單位給予協助,精機中心成立之初便以「建立相關檢測與驗證技術」、「建立故障排除之技術能量」、「建立機械商品化之技術能力」、「建立機械工業資訊化技術能力」為主要服務目標,當企業在產品製造過程中,面臨各式技術問題時,精機中心便可在地提供各式檢測服務,並從檢測數據的蒐集、分析,提供解決方案,讓企業可以迅速調整產線問題,提升產品品質。在這樣的產業服務累積中,精機中心迄今檢測台數已經超過1.9萬台,堪稱全國第一,也將精機中心專業檢測的形象深植在產業界,成為機械產業解決製造疑難雜症的專家,創造後續產業服務、技術移轉及產學合作的利基。除了檢測服務外,精機中心也著重精密機械基礎工藝的累積,機械產業相較其它產業如電子業不同之特性在於,機械產業功夫愈紮實、經驗愈老到,技術價值性愈高,在傳統工藝的發展上,精機中心自2008年起首創「鏟花(註1)」技術交流平台,為機械產業培育產業關鍵人才、提升人才價值,而這項技藝也獲得經濟部與科技部的支持,成為基礎技術發展計畫的要項之一,近年精機中心更發展鏟花品質檢測技術,讓此項傳統工藝可以與數位科技結合,降低人為判斷疏失之情形發生,保持產品品質一致性。除了傳統工藝的發展,近年精機中心也加入「智慧」元素,讓AI、物聯網等技術融入傳統之機械產業中。就產業用機器人部分,精機中心以控制器、周邊技術發展為主,目前也成功移轉至產業界,並累計帶來約4億產值;另外,由於機械產業之生產機台,使用年限長,因此在廠房中各式新舊設備夾雜,各項設備數據難以蒐集及利用,當政府推動工業4.0時,設備聯網成為基礎的第一步,而精機中心投入聯網技術之發展與整合時間甚早,2010年便有相關技術產出,故在政府宣示啟動智慧製造之時,藉著長期累積的技術能量及在地服務之便,肩負我國「智慧機械推動辦公室」之責,扶植產業進行智慧轉型,目前配合經濟部工業局智慧機上盒(Smart Machine Box,以下簡稱SMB)輔導計畫,在2018年協助61家企業完成1,300台設備聯網,將仰賴老師傅經驗的生產流程,轉化為數位式生產數據,並進行智慧化應用。綜上,精機中心在臺中精密機械聚落長期的耕耘,累積技術服務之口碑,近年更結合智慧化運用,成為我國智慧製造之推手,而這波席捲全球的智慧製造也為精機中心帶來新的技轉商機。圖 1、精機中心核心能量及定位 技術與行政部門有效分工,提供產業最佳服務精機中心下設有工具機產業發展處、智慧化設備發展處、機器人智動化發展處、綠能產業發展處、驗證服務處五大技術單位,該中心在運作上以「處」為營運單位,技術移轉與專利授權屬於各處之營運項目之一,所以與其他法人研究機構較不同之處,在於技術推廣上主要各處自行進行營運規劃與行銷洽談,而中心僅在技轉審核與簽約上進行統一規範,以保障中心權益。在這樣的組織架構中,掌握技術核心的技術發展單位可以就產業之需求,進行技術的發展及專利布局,同時也可藉由對市場趨勢的掌握度,以及長期與廠商建立之信任關係,擔任最佳的技術推廣人。在服務廠商過程中,技術人員可以針對廠商需求與現況,提供最佳之解決方案,讓企業對精機中心之專業能力與服務建立信任,立下長久的合作基礎。在技術服務上,通常檢測單位完成檢測後,多只會告訴廠商檢測結果及改善方案,但是這樣的服務模式,僅能解決眼前問題,並無法協助廠商提升技術層次,對產業發展也難有實質助益;因此精機中心便在廠商教育訓練時,融入檢測與問題排除實務,改變傳統利用投影片講解的模式,採用帶領技術人員現場進行機器檢測,立即解析檢測數值,並針對檢測數值如何進行問題排除加以解說,讓廠商瞭解問題癥結,如此一來也可展現中心的專業能量,獲得後續持續合作的契機;對於這樣服務模式,也曾有人質疑廠商是否會將技術學走,斷送合作機會,實則不然,因檢測需要購置與操作專業的儀器與經驗的累積,並非一朝一夕便可抓到要領,透過這樣的服務,反而是建立信任進而開啟合作良機。在行政管理上,技術單位與廠商協商的過程中,技術單位若對技術移轉內容、法律面或計畫管理規定有所疑義時,便可與統籌該中心政府計畫管理的計畫企管室洽詢,瞭解研發成果之技轉規定。當與廠商議定合作內容後,便進入精機中心的內部審查與簽約程序,此時企劃行政部負責內部行政作業,針對合作項目、契約價金、智財權利歸屬等進行審查;在契約價金部分,針對每一技術之定價,因該中心先前已做過概估,技術單位與廠商洽談時,便可依據內部定義之金額進行協商;若合約涉及權利或專利共有時,中心各部門主管則會更謹慎地確認契約中載明之權利歸屬及義務,以釐清雙方權益。圖 2、精機中心產業服務專責分工 建構專業之智慧財產權能量,協助產業技術升級我國機械產業面對全球工業4.0及中國製造2025之強勢來襲,產業技術升級刻不容緩,其中透過智慧財產權保護技術核心更是提升企業競爭力的關鍵。在智財權能量提升與前瞻技術發展上,精機中心發揮母雞帶小雞的功用。該中心表示就國內機械產業之結構而言,除前十大領導性廠商外,其餘廠商要投入技術發展與智財權保護較為困難,因此精機中心在此扮演重要角色,擔任其技術與智財權智囊,不鬆懈地做好各項準備,當企業有技術需求時,便可迅速反應。在技術發展與智財權能量提升上,精機中心採取之作法如下:1.蒐集國際技術發展情報 由於機械產業多屬中小型企業,供應鏈間緊密度極高,許多小型家庭加工廠僅集中服務少數上游廠商,因此對於技術之提升與產業情報蒐集能力有限,而精機中心為讓機械產業技術可以跟上國際發展潮流,透過參與國際展覽、研討會、論壇等管道,掌握國際技術發展趨勢,再舉辦各項研習活動,將之傳達給國內業者。2.技術發展兼顧前瞻研究與產業需求 在觀察國際技術走向之際,精機中心也會就國內產業之技術缺口進行前瞻技術之基礎研究,為國內產業技術發展埋下種子。在前瞻技術之發展上,精機中心會透過科專計畫之執行進行技術發展;或者由中心投入經費自主研發,產出相關技術、服務或產品。此外,精機中心依據產業需求進行技術發展也是重要的技術發展要項。身處產業界的企業經營者與行銷業務人員,對於市場動向相當敏銳,因此企業也會依據其市場發展的需求,與精機中心合作進行技術補強,讓企業產出之產品與服務更具競爭力。3.提升智財權保護觀念 如同前述,機械產業對於智財權布局之知識與觀念較為有限,因此進行前端技術發展之精機中心,在智財權布局便需要投入更多努力。在智財權能力養成上,精機中心每年均會邀請專利事務所辦理基礎觀念、專利檢索、專利分析之培訓課程,深化研發人員之智財權觀念,使其在研發過程從技術、功效、市場範圍、市場應用(如:軟體、機械結構、商業模式等)等不同層面思考,讓技術應用更具市場潛力與價值。藉著精機中心持續之智財權布局,未來當產業進行技術移轉或對抗智財權糾紛時,此等專利便可投入產業,協助產業進行技術保護與防禦。精機中心對於產業能量之提升,透過前述作法與產業建立互信與合作,在此基礎下,為加速產業基礎技術的研發,精機中心提供技術諮詢、研發設備及空間等資源,建置切削技術研發平台,整合產學研能量,讓業者在此平台中一同進行基礎技術之研究,待技術發展至一定成熟度後,方由各廠商自行進行特色產品的開發。此案例在國內工具機業中相當少見,透過此舉也使產業得以攜手合作,突破技術瓶頸,讓發展之技術可以實際契合產業應用之需要。首重「服務產業」,讓產業共享優質技術與服務精機中心為經濟部所轄之法人機構,「服務產業」為其首要任務,在專利產出及運用上屬於一「公有平台」,因此在技術與專利運用上,精機中心所產出之專利多以「非專屬授權」為主,讓產業的每一份子都有機會運用新技術,為產品提升附加價值,強化競爭力。精機中心在技術發展上,除了自主研發與科專計畫外,也會與各大專院校、工研院、金屬工業研究發展中心、塑膠工業技術發展中心、石材暨資源產業中心、鞋類暨運動休閒科技研發中心等外部學研機構進行異業結盟,進行技術互補,共同發展技術,讓機械產業可以在不同應用領域多元發展,開發高速化、綠能化、智慧化等高產值化的設備。此外,由於合作技術產出的單位相當多元,因此在專利權歸屬上,依各單位投入比例可分為下兩類:1.技術核心歸屬於精機中心 在技術發展時,若發展該項技術之技術核心或既有基礎能量在精機中心,後續若與外部單位合作時,有新的技術與專利產出時,其專利所有權歸屬於精機中心,但外部合作單位可以擁有使用權。2.研發構想源自企業需求 若技術屬廠商委託開發案,該案之技術構想來自廠商,而委託之企業在研發過程積極參與且出資,提供其產業之實務經驗作為技術發展之參考,此時技術發展所產出之專利便以各50%的方式共同持有。上述專利權歸屬之方式,精機中心會依個案實況與企業進行商議,且在合作契約中載明各方之權利、義務,降低後續技術運用發生爭議的風險。在實務上,精機中心為了讓產業可以就技術或專利進行最佳化利用,會依公司需求授權使用相關智財權。例如:企業若委託精機中心進行技術改善,在合作前雙方便會議定合作案結束後,企業可以取得之成果為何,並將之明訂於契約中,又例如:在技術改善過程中,精機中心為解決廠商技術難題所產出之機械設計圖、或檢測分析結果、軟體、程式碼等,廠商可依契約約定之事項取得使用權利,以改善生產製造之問題。滾動式追蹤智財權布局成果及商品化策略因應產業創新條例第12條規定,各中央目的事業主管機關及所屬國營事業補助、委託、出資進行創新或研究發展時,執行單位需建立創新或研究發展成果營運策略、落實智慧財產權布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用作法。在這樣的前提下,精機中心在技術發展到智財權布局成果追蹤上,有一完整之「滾動式」管理機制措施,目的在使技術與智財權布局成果可以配合環境變化進行調整,使研發成果加速被產業利用。誠如上述,精機中心在進行技術發展時,會蒐集市場情報及產業需求,並針對欲發展的技術進行智財權檢索,瞭解產業專利布局脈絡。此階段精機中心會由中心內部人員根據該案之技術主軸產出技術魚骨圖,並以魚骨圖中的關鍵技術項目進行專利前案檢索,同時依據檢索結果修正檢索策略,以聚焦於發展之新技術。進行專利分析後,精機中心也會規劃出後續之技術與專利布局方向,以及專利授權、技術移轉等智財權商品化的策略,以作為後續技術發展之依據。在技術開發過程中,精機中心也會每月召開月會追蹤智財權發展與應用狀況,並透過技術/專利整合、發掘跨領域應用合作方式,加強智財權布局與產業應用之機會;此外,也會適時提出專利申請,並藉由內部審查會議,加強針對使用對象、銷售地區之評估,增加後續產業化應用之機會。過程中,精機中心也會因應內外部環境的變動,即時調整布局或技術發展策略,以配合大環境之變化。另一方面,在提升專利品質上,精機中心主要透過教育訓練讓內部人員熟悉專利檢索、分析與布局的運作模式,讓內部人員在技術研發前或過程中,可以就發展技術思索專利布局的可能性,提升專利布局的機會;此外,在提出專利申請前,內部審查委員會也會再就專利要件、潛在市場發展進行評估;在技術發表與專利申請後,該中心設有創意提案獎、專利權獎、技術移轉獎等獎項與獎金,並結合年度考績制度,以激勵內部人員在技術研發、產業扶助過程中,加值智財權運用品質與成效。另外,在進行專利答辯、領證、年費繳交時,精機中心也會重新審視該專利之技術層次、社會評價、技術生命、授權機會、商品化程度、市場狀況與預估收入等,作為維護評估之依據,以使技術符合產業環境,為中心開源節流。從技術面、人才面加速技術擴散,帶動產業技術升級在機械產業中,技術需求者在找尋外部技術時,通常以「可直接應用」的技術為優先考量,主要是因為企業技術能量有限,商品化過程所需要之知識、人力、時間與成本,企業較難以負荷,因此在機械產業中,「技術移轉」通常較「專利授權」更受歡迎。而在技術移轉過程中,精機中心也會視個案狀況搭配專利授權,讓業者在技術升級時也可獲得更佳的智財權保護。在技術推廣過程中,精機中心會就中心內之研發成果與專利,參考其技術特性、應用範圍、技術規格、技術效益等評估其市場接受度,並規劃適當的成果發表計畫,或拜訪廠商尋求合作機會,達到技術擴散的目標。精機中心的技術推廣管道包含有公告、參展及經營社群三大類;在公告部分,通常藉由函知公協會、網路/平面媒體、辦理技術成果發表會等方式;在經營社群部分,則透過產業聯盟、社群進行推廣,並與業界進行互動;另外,精機中心每年度也會參與機械產業的重要展覽,以實際展示方式進行技術成果展出,增加技術曝光度,並與業者面對面接觸,提升信任度與合作可能性。除此之外,精機中心也自主辦理或與公協會、大專院校或其他專業機構一同在全國各地辦理各式技術發表活動、中長期培訓課程、或是競賽活動,因此該中心每年研討會活動高達70餘場、培訓人數達2,400餘人,中長期培訓課程每年平均開設10餘班、培訓人數達300多人,此等成果在在顯示精機中心與產業之黏著度高,對於技術擴散將帶來高度的幫助。除上述推廣管道外,精機中心也敞開心胸鼓勵內部人員累積技術實力後,可以深入產業服務,為機械產業注入新血。「深耕技術、量產人才」向來是精機中心的使命,因此為產業界培育人才是精機中心持續努力的工作,在這樣的使命下,精機中心人員輪替率不低,一直以來都有技術人才、甚至團隊被挖角到產業界服務,以機器人開發團隊為例,該團隊在技術發展到一定成熟度後,便被知名大廠網羅至該公司成立機器人部門,在這樣的過程中,雖然中心損失了人才,但是卻加速了技術擴散的廣度與速度,因為這一批人才是精機中心培養出來的,對於中心技術能量、設備、技術人員有一定的熟悉度,因此到產業服務時,他們便成為中心與產業的媒介,可能回到精機中心進行專利授權或技術移轉,又或者在研發技術有限、機械設備不足時,將回到中心洽談合作案,為中心帶來新的合作機會。面對技術人才轉換跑道至產業界服務,對於產業之技術提升可以發揮最直接的影響力,但回過頭對精機中心來說則是人才的流失,但精機中心在技術傳承上,長年來以持續透過教育訓練、技術文件留存、知識管理系統等機制,保留及傳承中心累積之無形知識,使精機中心之技術能量可以持續不斷承先啟後。智慧製造產業輔導成果亮眼,帶動產業智慧轉型精機中心長期穩扎穩打在地化服務,也讓其在技術移轉上獲得產業之信任,產業輔導成績亮眼,服務廠商家次年年突破2,000餘家,在技術移轉部分該中心近三年的移轉件數從41家成長到49家,技術移轉總收入也從1,900多萬元上升到2,000多萬元。在訪談過程中,精機中心也與我們分享了機械手臂技轉案及智慧機上盒輔導案之實績。精機中心在科專計畫資源的補助下,運用全軟體控制器搭配CAD Based技術,率全台之先開發出「15軸同步運動雙臂機器人」,此項技術受到國內機器人大廠—廣明光電公司青睞,進行專利授權及技術移轉。廣明光電公司移轉該項技術後,加碼投資2,500萬元成立新公司—達明電子公司,達明電子公司於2015年開始量產我國第一台輕量化六軸機械手臂,並在2015IREX日本機器人展中公開發表,獲得各界的注目;接著,達明電子公司又結合視覺辨識系統,推出國內首台國產協作型機器人,該產品自製率高達9成,並於2018年達全球協作型機器人市占率第二名。精機中心的「15軸同步運動雙臂機器人」技術除授權業界應用外,也帶動業界成立研發聯盟,該聯盟成員更攜手申請與執行經濟部「A+企業創新研發淬鍊推動與管理計畫」,該技術開發計畫執行後,累計帶動4.2億的投資、且增加約4億產值。另外,在智慧機上盒輔導計畫中,就精機中心觀察,目前國內機械產業仍多仰賴經營者的經營歷練、老師傅的經驗,而且廠房中新舊設備、外購與自行設計的設備混雜,公司經營者僅能憑經驗對生產進度與品質進行掌控,以致工期、生產品質難以透過科學化的方法進行改善與提升;此外,我國中小型企業目前正走入二代接班的時期,仍在累積技術與企業管理能力的企業二代,對於父執輩的技術、管理方式倍感壓力,因此若能結合科技導入有效的管理系統,是許多企業二代願意接班的誘因。在這樣的產業背景中,促使SMB有機會加速走入產業,不過台灣製造業之中小企業數以百萬計,精機中心在SMB推動上借重與系統整合廠商的合作,這些廠商長期投入機械設備軟、硬體整合,並進行設備銷售,因此精機中心便培植該等廠商熟悉聯網技術,並協助其取得工業局之IT類資訊服務機構認證,使這些系統整合商可以具備協助產業運用SMB的能力,於新產品組裝或服務提供時便加入SMB,或至運作中的廠房架設SMB,讓製造業之設備具備聯網傳輸生產數據的能力,而系統整合商也可搭配AI與大數據等技術,進行生產數據可視化或提供生產決策之參考方案,讓中小企業經營者可透過數據掌握生產線的大小事,提升生產效率與品質,使我國智慧製造之腳步快速向前邁進。總結座落臺中精密工業黃金縱谷的精機中心創立23年來,在地化服務成果相當紮實,與產業建立良好之互動關係。在技術與智財權布局上,該中心因應產業結構性問題,進行前瞻技術發展並強化專利布局,作為產業堅強之後盾;同時,為加速產業解決技術瓶頸或引入智慧化生產設備,精機中心之服務強調直接滿足廠商技術需求,透過廠商問題之蒐集、解析,提供可被直接利用之技術,為廠商化解生產難題,提升技術層次。精機中心在產業體系中的默默付出,已然成為精密機械產業引用先進技術之橋樑,透過其服務將有助於提升我國精密機械產業在國際上之等級與形象,為我國精密機械再創新價值!註1:鏟花:機台組裝過程中,需要貼合的金屬平面,經過機械加工後,平面會有些微瑕疵,此時便需要透過「鏟花技師」利用鏟花刀進行人工削平來矯正加工誤差,提升機械精度。受訪人:李健勳 副總經理、計畫企管室嚴明哲 副主任 63

63環境用藥創新廠牌,勇於利用專利及新思維再闢藍海!

夏天一到,「登革熱疫情」新聞時常占據媒體版面,我國地處亞熱帶,溫暖潮濕的天候正是埃及斑蚊及白線斑蚊繁殖的溫床,全台各地紛紛傳出疫情;在防疫工作上,可以有效驅除蚊子的「環境用藥(註1)」,例如:驅蚊片、電蚊香、防蚊液、蚊香等成為熱門商品,此外在疫區噴灑的各式藥劑等,許多都出自於隱身於天母小巷弄中的環境用藥創新廠牌,該廠研製從蚊子幼蟲到成蟲階段的各式環境用藥,且是國內該產業中擅長善用專利、商標保護技術與品牌的先鋒。此家環境用藥廠商創立迄今逾40年,其創辦人為昆蟲系出身,是擁有環境用藥(包括:原體、特殊環藥、一般環藥)之代理、製造、經銷、批發、零售一條鞭產銷及服務體系的研發製造商,案例公司從上游的環境用藥原體,到中游的一般環境用藥、特殊環境用藥製造,以及下游的病媒防治業均不假他手。40多年來案例公司在技術上默默耕耘,透過其專業知識積極研發製造環境用藥原體,期望能協助國內產業擺脫日、英環藥原體藥廠的壟斷控制,使產業在原體之供應上有更多選擇,發展更多元、優質的產品。這次我們有幸邀請到黃董事長接受訪談,在訪談中黃董事長與我們暢談環境用藥產業在研發、專利布局上之生態,同時也與我們分享公司在自有品牌發展上的思維。「專業」引領技術發展,40餘年不斷創新研發案例公司是環境用藥產業中以本科系專業為領導者的企業公司,而且多年來不間斷進行技術的發展,回顧過去我國環境用藥產業之原體多仰賴國外大廠供給,在產品的結構、劑型(註2)的發展上備受限制,對於產業發展相當不利。西元2000年以前,黃董事長就業之初,其公司曾代理國外大廠之環境用藥原體,因此有機會前往國外接受原廠培訓,並至該大廠實驗室參觀,使黃董事長對於原體的研發、製造有一定之認識。而早期環境用藥產業中,因上游原料受限於國外大廠,我國廠商僅能從事代工,利潤微薄且在產品發展上無自主權,為使產業環境可以擺脫種種限制,且於技術與產品創新上獲得更大的發揮空間,因此創業設廠自主研發,同時也與台大、中興等大專院校進行產學合作,藉此與專業團隊交流,從中獲得各項期刊論文之技術新知及技術指導,使案例公司之研發可以持續創新突破,打造技術進步性。在長期的技術累積下,於國外原體藥專利到期之際,案例公司成功研製學名藥原體,且成為國內可生產昆蟲費洛蒙原體及成品的廠商,為國內產業提供一新的原體藥選擇來源。自此,案例公司掌握了上游技術,因此案例公司開始在環境用藥結構與劑型上進行突破,且積極進行專利布局,成為產業中在環境用藥上有專利布局的公司。「專利」有效遏阻同業抄襲競爭,提升產品價值長期以來,案例公司積極進行技術的研發,但在技術保護上並未有一妥善的作法,直至黃董事長參了智慧財產培訓學院(https://www.tipa.org.tw/p3.asp)的專利培訓課程後,方發現專利可以保護公司的技術與產品,並同時可防止同業之抄襲。參與智慧財產培訓學院的專利培訓課程使案例公司受益匪淺,過去從不知道專利可以保護公司的技術,也可以為公司賺錢,在培訓課程中,得到了這些觀念,也從中學習了專利撰寫的知識,因此案例公司積極投入專利申請,希望可以利用專利保護公司的研發結晶。唯在投入專利布局的過程中,目前一來在國內環境用藥之專利布局甚少,二來國內環境用藥上市前,取得環保署的「環境用藥許可證」是必備的,但專利卻非產品上市時必要項目,因此國內環境用藥廠商願意提出專利申請者較少;另一方面,因為我國市場有限,國外大廠在進行全球布局時,往往會忽略在我國進行專利申請,因此案例公司便有機會將種種研發成果提出專利申請,打造案例公司的專利保護網。此外,案例公司也觀察到同業們對於有專利保護的技術與商品會進行迴避,以避免踩踏到專利地雷,引發不必要的爭議與糾紛,因此專利在國內環境用藥產業確實能達到有效遏阻同業抄襲的效果。在專利的申請策略上,案例公司雖然研發構思相當多,但認為專利申請提出最佳的時間點應是產品確定推出之際,如此才能善加利用20年的專利保護期進行市場的推廣,避免因太早申請,而錯失市場保護期間。此外,擁有環境用藥原體的案例公司,目前在專利布局上著重於「新劑型」、「新結構」及「新配方」上,通常在累積各項實驗數據且開始進行環境用藥許可證申請前,便會著手規劃專利布局,避免申請環境用藥許可證過程中,因技術資訊曝光而喪失其新穎性。對於與專利事務所的合作,過去在尋找合適的合作對象時,案例公司透過參與專利培訓課程時由同學推薦或上網搜尋,找到合適名單後,會再上網查詢專利公報,查看該事務所所撰寫的專利範圍,以瞭解事務所之專業能力;在專利撰稿過程中,案例公司會明確告知事務所該項技術的新穎性與進步性,並透過溝通掌握事務所對於技術的瞭解程度是否與公司期望相符,待專利事務所撰稿完成後,則仔細審視內容,確認事務所之撰寫品質。在此過程中,因曾修習過智慧財產培訓學院的課程,對於專利有一定程度的瞭解,因此也可就事務所撰寫的品質確實把關,使專利範圍能確實彰顯技術的新穎性與進步性,同時亦可避免事務所為了業績考量,刻意進行案件切割或虛應故事,使案例公司布局的專利成為垃圾專利。此外,案例公司在專利申請上採取「一案兩請(註3)」之申請方式,讓公司技術可以先獲得新型專利保護,俟發明專利獲准後,再放棄新型專利,以防禦能力強的發明專利保護技術。創立「自有品牌」區隔產品市場回顧過去數十年,國內環境用藥業者在產品發展上多仰賴國外大廠提供原體及配方,國內業者再依據其配方生產成品販售,加上傳統消費者之心態保守,因此產業發展停滯。以蚊香這項產品為例,其價格雖低,但對於人體有害且會影響空氣品質,理應推廣其他相同效用或更好且較無公害、無污染的產品,不過目前在中南部市場中,蚊香仍是最暢銷的驅蚊產品,分析原因主要是業者以低價銷售各式環境用藥產品,搶攻市占率,而消費者這一端也將價格視為選購的重要考量,此景況長期下來對於整體的產業發展相當不利。為了改變產業生態,案例公司於2005年投入「自有品牌」的發展,透過技術的持續研發與專利保護,公司在產品價格上擁有訂價權,與過往在環境用藥廠商多以低價為競爭策略不同;案例公司則以專利保護、強化效用、提升品質及環境保護等為訴求,建立屬較高價位產品形象,以與低價產品市場相區隔,讓消費者可以有不同的產品選擇。採用這樣的高價產品策略,乃植基於案例公司認為隨社會變遷及觀念改變,新世代的年輕消費者將會以不同的訴求為消費的考量,價格不一定是唯一考量因素。在自有品牌的發展上,除了有專利提升產品價值外,在商標布局上,案例公司更是積極,自1980年代初期案例公司便開始布局商標,只要有想到適合用於產品的名稱,公司便會進行商標註冊,迄今擁有230餘件商標,商標註冊成績斐然,也讓案例公司在專利商標事務所的引介下,曾將某商標賣予日本企業,也為案例公司帶來一筆意外之財。結語案例公司長年由昆蟲系專業的領導者領軍進行技術創新研發,同時也積極在專利與商標等智慧財產權進行布局,厚植案例公司競爭力,此外公司推出自有品牌,除了在產品上不斷推陳出新,也以不同的產品形象及訴求開創新的市場需求。對於這樣的新思維,是否會擔心失敗?案例公司表示,我們同時擁有「環境用藥原體」、「專利」與「環境用藥許可證」三項於環境用藥產業不可或缺的致勝武器,且隨消費思維不斷改變及環保意識抬頭,新世代消費者必更能接受我們產品的訴求,而非僅只價格考量,我們正在開創一條新的藍海之路。註1:環境用藥分成3種類,包含環境衛生用藥、污染防治用藥及環境用藥微生物製劑。此外,依其使用濃度及使用方式之不同,在管理上分為一般環境用藥、特殊環境用藥及環境用藥原體。常見的環境用藥包括:驅除或防治蟑螂、老鼠、蚊子、塵螨、螞蟻、蒼蠅、跳蚤等之相關產品。註2:劑型包括:乳劑、片劑、液劑、噴霧劑、粒劑、粉劑等。註3:一案兩請請參閱https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=503885&ctNode=7633&mp=1 受訪人:黃吉金 董事長 64

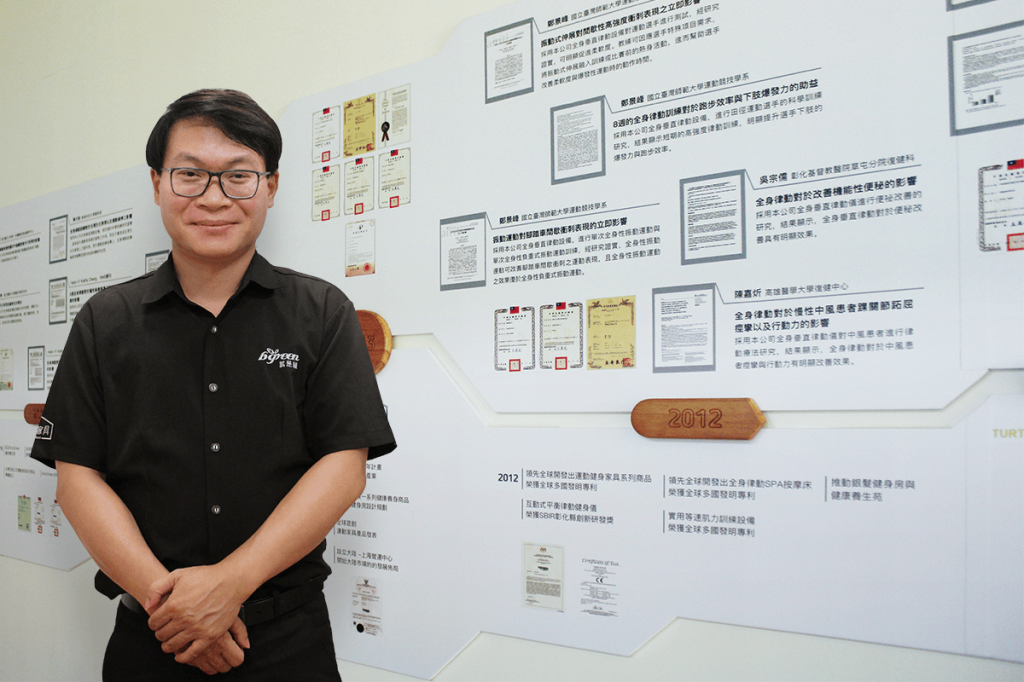

64「運動家具」開創全新市場需求,專利+商標建構競爭力!

您聽說過「坐著、躺著也能運動」嗎?讓這新奇的想法轉化為現實的推手,是來自隱身於彰化的「運動家具」原創大廠,該公司將運動醫學中的垂直律動、水平律動觀念帶進一般消費性市場,打造一系列律動床、律動沙發等運動家具,讓民眾在家中休息或睡眠時,也能透過運動家具達到運動效果。如此嶄新的概念,來自電子業出身的案例公司創辦人—陳宇助董事長。陳董事長對於專利商品化有著獨特的見解,從產品設計時,便以「人本設計Human-Centered Design, HCD」為基礎,不斷思索如何讓人們在運動時不受限制、沒有負擔,研發期間更仔細琢磨如何透過「專利」與「商標」來保護技術與品牌,打造商品競爭力、創造品牌價值;讓全球首創的運動家具,甫上市即受到廣大的歡迎,成為各大百貨公司積極邀約設櫃的對象,讓兼具運動與品味的新一代家具更加速普及,成為大眾的新選擇。本次訪談中,身為案例公司研發與商品化靈魂人物的陳董事長,與我們侃侃而談其研發、全球智財布局與商品化策略,並鼓勵創業者要有「開創市場新需求」之魄力,才能在這個瞬息萬變的時代中,走出成功之路。以「健康」概念,創造、引領市場新需求運動家具這個全新概念的產品,在全球市場上不曾出現過,而一位理工背景的工程師,創業後可以發展出這樣獨特的商品,且成功地把商品推向市場。這樣的成功典範,來自於企業經營者獨到的眼光與魄力。陳董事長提及,他剛踏出社會時正是電子新貴風潮最盛的時期,當時的他也迎合潮流,成為電子新貴,但是在電子業的他也感受到台灣電子廠多以代工為主,即便有尖端的技術能力為客戶解決各式各樣的難題,但客戶最終可能還是會以降低成本為主要的考量,選擇價格最便宜的其它廠商進行合作,讓許多公司即使擁有良好的技術,也不能保證在經營上可以有出色的表現;加上,電子業普遍工時長,也成為從業人員健康與家庭問題的關鍵危機。因此,陳董事長離開了技術更迭快、利潤微薄的電子業,希望可以創造一個值得長久經營的商品,以脫離代工的無奈。在這樣的前提下,他開始思索如何打造一個好的商品,讓產品可以歷經50年、100年都還能在市場上立於不敗之地。過去在電子業服務,讓健康亮起紅燈的陳董事長,深刻體會到「健康」是人人追求的,它的市場商機不可限量;但運動器材與按摩椅在市場上早已大廠林立,且長久以來產值受限於時空環境等多面向因素,並非創業發展的好領域。所幸,陳董事長在電子業發展時,為了追求技術上的創新與突破,經常搜尋、鑽研各式研究報告與專利,因此在潛思期間,陳董事長大量閱讀醫學報告,尋求健康產業可以發展的新契機,在研究過程中對於疑惑之處,他也積極向各醫院醫師及專業從業人員請益,提昇自己醫學領域的知識。在這些研究報告中,陳董事長發現許多關於復健醫療、運動醫學技術,多停留在研究階段,遲遲未能商品化,難以為民眾帶來健康上的幫助。這樣的發現,讓陳董事長找到了新事業的發展方向,與創業夥伴將研究報告內化,實踐理念商品化的初衷,打造出運動家具系列產品,並且在公司成立的第一年便提出4件發明專利申請案,以保護公司的創新商品,這4件專利也在半年內全數取得中華民國專利,並陸續於美國、日本等地取得發明專利。陳董事長提到,為何公司提出之專利可以快速獲證,主要是因為運動醫學領域的概念一直未能商品化,所以相關技術的專利申請能夠迅速地在各國專利局取得發明專利,這樣的事實也證明了公司努力研發的「運動家具」在市場與技術上已取得先機。「技術」是競爭的基礎,專利布局是必要手段過去在電子業發展的陳董事長,深知技術是公司生存的命脈,而且必須要能利用專利權妥善保護技術,才能讓公司的技術與商品在市場上免於侵權與被侵權的紛擾。陳董事長說道,公司創業發展技術的過程,除了醫學研究報告,創業團隊更搜尋並閱讀上萬篇專利,所以對於產業相關技術的發展現況有著透徹的瞭解,也在研發過程中,透過專利檢索來評估是否有「專利侵權」的風險,才能在發展新的解決方案時,確保公司技術不侵犯他人的專利權。在提出專利申請時,陳董事長認為,技術思維與布局重點應由公司主導,並協請專利事務所輔佐,將技術內涵以專利慣用的詞彙進行表述,因此公司布局的每一筆專利,都是具有技術價值的。過去,公司與專利事務所的合作過程中,也曾發生事務所未能依據公司需求提出申請,導致專利權範圍雖然擴大,但實質上卻無法發揮技術保護的作用,對於此等專利,公司雖已取得專利權,但最終仍舊必須選擇放棄維護。陳董事長表示,公司技術發展相當快,而且領先市場需求,目前公司構思要開發的商品已經規劃到6年之後;對於如此快速的研發步調,案例公司是在哪個時間點會著手專利布局呢?陳董事長提到,公司專利布局的時機點多是在前端開發階段及測試完成後,便著手進行專利布局,避免產品進入臨床實驗的過程中,技術被他人抄襲。對於已經構思完成的未來商品與技術,也會等待商品準備進入市場時,再進行專利布局,避免提早申請而壓縮專利保護期。對於專利申請與市場推廣的步調搭配上,陳董事長認為公司的運動家具在市場上是一個全新的技術與商品,市場發展還需要透過教育來讓更多消費者認識,因此公司在專利布局上,主要以「發明」案為主,而不採用「新型」專利保護技術,避免市場推廣成功後,有投機者藉機收割,侵犯公司技術。「專利」對於公司而言,除了是技術防護罩外,也是與其他公司合作的利基。陳董事長提到,與合作夥伴洽談經銷或是業務人員在銷售商品時,專利是技術原創的最佳證明,可以讓銷售夥伴安心無虞的推廣產品,不用擔心專利糾紛的發生,同時藉由創新的技術與專利的加持,讓合作夥伴打造市場競爭力,求得雙贏。多方資源整合,「專利商品化」戰績0失敗陳董事長表示,公司創立以來專注在運動家具的創新研發,並且完整進行專利保護,在專利商品化上也不曾有失敗的經驗。能有這樣的成績,陳董事長多次信心滿滿地跟我們表示「沒有失敗的商品、只有不會賣商品的人!」陳董事長說,公司所研發的運動家具可謂是「十年磨一劍」,在這個過程中,創業團隊從運動醫學、家具設計的門外漢變成專家,並且帶動供應商技術升級,讓公司開發的產品不斷提升品質。在商品化過程中,案例公司做了許多努力,也讓產品順利在市場上引領新風潮,成為居家運動的最佳選擇,以下我們來看看案例公司在商品化過程採取了哪些策略?1.循人性—創造市場新需求人類對於「健康」有著深厚的需求,也深知運動是維持健康的不二法門,無奈現代人運動的時間、空間有限,持續運動成為一項難以達成的任務。跟隨著這樣的人性矛盾,陳董事長認為若是能發展一項人們在休息時、也能同時發揮運動效果的商品,將可吸引人們的青睞。在這樣的理念下,案例公司以「健康」、「安全」為最高指導原則,進行產品的設計開發。2.顧品質—與供應商一同成長運動家具有別於一般的家具,它在機械結構上需要克服磨損、噪音等問題,在外形上也需要有精緻的工藝來提升產品價值。因此,陳董事長在發展技術過程中,透過大量的閱讀與資訊的蒐集,尋求各式技術解決方案,讓置身居家環境的運動家具,可以安靜無聲、經久耐用並兼具時尚風格。在產品研發製造的各層面,為了提升產品的品質,陳董事長也帶領著供應鏈的夥伴,一同解決技術難題。陳董事長不諱言地表示,台灣的供應鏈目前已出現了斷層的情形,青壯年離鄉,技術無人傳承,擁有技術的老師傅們也逐漸凋零,為了解決這樣的現象,公司親自帶領著供應鏈廠商一起做技術的突破與傳承,共同活化家具供應鏈的技術發展,讓台灣家具製造技術再升級。3.增信心—教育式行銷推廣,尋求專家及專業認證大眾對於「運動家具」這個新名詞是陌生的,因此在商品推廣上,「教育」成為最重要核心工作。案例公司之產品主要以「垂直律動」及「水平律動」兩大運動醫學理論為基礎,讓人們在沙發或床鋪上,藉由家具的律動,誘發全身肌肉收縮伸張,而達到全身放鬆的結果。這樣的概念,如何傳達到消費者身上,就有賴於「教育」了。為此,陳董事長在產品研發的過程中,透過與醫療機構、醫學大學等單位的合作,進行臨床驗證,由專家團隊進行各式研究。與專家合作的過程中,公司的產品受到專家們的肯定,在產品上市之際,台、日、中、美等多國醫學教授與醫師紛紛為產品背書,而且與案例公司合作發行專書介紹「垂直律動」與「水平律動」,讓民眾認識運動醫學,進而帶動商品的銷售。發行專書介紹運動醫學之外,案例公司也針對各項商品製作專業的「運動指導手冊」,其中除了商品的介紹,更提供教練級的運動動作指導,讓民眾在家中除了坐、臥運動外,也可搭配不同動作,加強或舒緩身體肌肉,提升商品在消費者心中的價值。4.聚共識—公司團隊思想再造,品牌經營群策群力從產品設計、研發、製造與銷售的過程中,都是在積累品牌的價值,陳董事長認為同仁們若能認同公司的經營理念,將可使大家在工作中的每一環節,向消費市場傳遞公司理念,提升產品與品牌的價值。陳董事長提到,他相當重視理念的傳達,因此透過會議、讀書會及活動的設計,讓同仁們大量吸收新知,積極思考人生價值,同時他也不斷傳達公司產品的設計理念與價值,讓同仁在無形之中,都可以成為公司商品的最佳代言人;他以公司的「設計總監」為例,這位工業設計背景的總監負責公司產品的外觀設計、文宣、專櫃設計及網站設計,在公司的產品手冊中,能撰寫出緊扣產品核心理念的柔性文字,顯示同仁們對於公司理念的認同已在潛移默化中展現出來。此外,陳董事長也說道,每一項商品在設計之初,均有其動機與故事,所以陳董事長都是親自進行教育訓練,讓每一位銷售人員瞭解每一個商品設計背後的故事,讓每一樣產品設計的理念可以如實傳遞給客戶,加深顧客對於公司產品的認同。5.立根基—商標是品牌經營的基礎2005年案例公司成立,開始投入運動家具的發展,其中案例公司除了專利布局外,在發展自有品牌的過程中,也積極進行各國商標的註冊,尤其在2016年開始,案例公司將此後三年訂為「品牌通路年」,公司開始大量在世界各國進行商標註冊,累積迄今在兩岸的商標註冊件數已達130餘件。在商標布局上,公司設計完成後,若可自行遞交商標註冊申請,公司則會自行送件;但國外多規定需由代理人送交申請文件,因此為了減輕全球商標布局的龐大費用,案例公司選擇與香港的商標事務所合作,透過該事務所各國分公司的協助下進行商標註冊,減省服務費用及繁複的手續,讓公司在品牌布局上可以更順利進行。結語在「運動家具」品牌發展的過程中,陳董事長親力親為,從產品設計、專利、商標、商品化過程皆帶領公司與產業鏈夥伴不斷精進,他以堅持的信念,從內而外讓公司員工及消費者認識公司的產品,更將專利、商標納為保護公司技術及提高商品價值的重要環節,從創業迄今不斷進行智慧財產權的保護,其商品化的成果也受到各界的認同,經常受邀前往大專院校及業界分享其商品化經營的經驗。誠如陳董事長所言,「沒有失敗的商品、只有不會賣商品的人!」在專利商品化的過程,從概念發想、設計到上市的種種環節,需要聚合眾人的智慧和能力,才能提高商品成功的機會。我們也期盼全球智權布局有成的案例公司,在國際舞台上以全球首創的「運動家具」成為台灣家具產業的驕傲! 受訪人:陳宇助 董事長 65

65研發契合市場需求,專利商品化奠定企業永續發展基業!

傳統產業、中小企業或新創企業之專利商品化成功案例大多生產有實體商品或服務直接面對消費者,易於明顯展現其商品化之具體成果;對於國內石化產業龍頭大廠面臨全球競爭環境,如何應用專利布局策略,突破專利訴訟困境,推動專利商品化,以取得國際競爭優勢,其經驗與其他產業有何差異,值得一窺究竟。案例公司為國內唯一的己內醯胺(CPL)生產製造廠,亦是全球前五大尼龍原料製造供應商之一,該公司為樹脂、工程塑料及尼龍6纖維與聚酯纖維等化學纖維之上游原料製造供應商,各項產品經過加工後,即為一般紡織纖維、工程塑料或薄膜,最終消費者接觸到的終端產品面貌,便是置身你我生活周遭的衣料布面、窗簾、繩索、食品包裝、電子產品、車輛零件、齒輪等各式生活事物。案例公司過去曾為國營企業,成立於1969年,1994年完成民營化;在國營時期案例公司較少投入智慧財產權之經營與運用,但經過數次智權爭議、訴訟後,案例公司大刀闊斧地透過「建構智慧財產權管理制度」、「研發策略以市場需求為基礎」、「建立市場、研發、智財三位一體之研發中心」、「高度重視營業秘密保護」四大構面,羅織綿密之智財防護網,並大幅提升專利商品化成功機會。本次訪談,我們邀請到研發中心蔡珈緯協理、法務中心楊敏玲經理與我們分享公司之研發與智財策略與運作概況,讓我們可以進一步瞭解大型企業如何進行專利商品化與智財布局實務作法,以作為企業專利商品化與智財保護之參考典範。正視智慧財產權重要性,建構完整智財管理制度案例公司早年建廠時期,國內石化工業尚未成熟,故建廠所需之技術與生產設備多由國外引進,對於經營所需之技術發展與專利布局並未太多投入。然而2000年案例公司突然遭美國知名化工大廠—Celanese International Corporation在高雄地方法院提出「醋酸生產製程」專利訴訟案,讓公司首次正視智慧財產權對企業經營的重要性。當年專利訴訟在國內非常少見,訴訟應對策略尚未成形,加上案例公司以往在研發時並未留存相關記錄,因此一審時案例公司無法提出強而有力的證據,面臨一審敗訴之窘境,需賠償Celanese公司新台幣20億元整的鉅額賠償金;所幸在上訴過程中,案例公司提出證據,證明該技術係由美商Monsanto Company授權,技術乃屬合法取得,經過10餘年的訴訟,於二審獲得勝訴,案例公司也與Celanese International Corporation達成和解。在訴訟的過程中,讓案例公司深刻體認到「智慧財產權」是企業面對全球競爭不可或缺的一環,於是積極展開專利布局,2009年更是透過經濟部工業局「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」之輔導,建立智慧財產權管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System,以下簡稱TIPS),將智財管理從原本的研發與法務單位走出去,擴展到全公司各單位中,讓公司的每一份子都可以在各項管理制度的引導下,落實工作中的智財保護,讓人人都可成為公司智財保護的守門員。對於各項智財管理與營業秘密之保護,案例公司已建構完整的管理機制,楊經理表示透過每年工業局之TIPS驗證,是讓公司瞭解智財管理現況的最佳機會,同時也可由驗證之專家給予改善建議,讓公司智財管理制度獲得改善,使公司之智財管理得以蒸蒸日上。迄今案例公司是國內少數年年通過工業局TIPS驗證之典範廠商。研發策略以「市場需求」為基礎,提升專利商品化成功率在Celanese公司的專利訴訟發生後,公司上下對於研發與智財保護具有高度共識,另一方面隨著民營化後,在公司經營上需要有更適切的規劃,才能面對市場的考驗。蔡協理回憶,當年案例公司為了強化技術競爭力,配合公司營運策略研擬了未來的技術藍圖(Technology Roadmap),希冀進行製程創新研發與改善,降低生產成本,讓生產製造技術得以更上一層樓,與競爭對手拉開距離,同時搭配專利申請,累積公司之研發保護力,於是2005年起公司開始大量進行專利布局。但投入製程研發所需之期程長、技術複雜度高、且需有大量資金與大型場地投入,對於公司之營收提升及技術商品化難有立即的成效;同時隨著產經環境的變化,中國大陸在石化產業上由國家挹注資金、資源,在生產製造上急起直追,讓身處石化產業的案例公司倍感壓力;此外,一旦供應鏈前端業者進行技術改良,提供之原料發生變化,若案例公司僅專注於某產品項之技術開發,當供應端之原料或需求端之市場行情發生變化,公司的研發投入便難以回收,造成經營損失。綜上,案例公司進行研發策略的調整,一改過去100%自主研發的作法。蔡協理指出,經過調整目前公司在研發上,若市場已有成熟技術者,公司多採用「授權」或「購買」方式取得技術;若技術未來尚有發展潛力,公司方考慮自行開發或與其他單位合作開發,讓公司的研發資源可以集中於未來具有獲利力的項目上。也就是說,公司之研發從製程研發、以產品別為開發導向之策略,調整為利用公司長期專注的「氫化」、「聚合」、「酯化」技術作為開發主軸,並重新篩選研發標的物,尋找附加價值性高之產品進行研發,讓研發之投入可以持續累積企業之技術核心能量,且可配合原物料或市場的變化,迅速進行調整,加速實現技術/專利之商品化。建立「市場、研發、智財」三位一體之研發中心,加速實現專利商品化面對外部環境變化,案例公司除了在研發策略面有所調整外,為了讓研發可以更貼近市場端,案例公司也進行了組織調整,讓原本分屬不同部門的研發中心、智財規劃、產品企劃單位,整合至研發中心內,降低溝通與專案執行效率不彰的狀況,提升研發效率。蔡協理提到,要與客戶溝通需要有相關之技術背景,又不能在溝通過程中將技術機密外洩,因此當時在研發中心內選拔了數位適合進行市場服務的人才,透過這批種子人員先行與客戶接觸,瞭解市場需求,再由他們將需求回饋予內部研發團隊,進行產品規劃與技術開發;此時,智財規劃人員也會協助進行智財之布局擬定,讓技術可以獲得適當之智財防護。經過組織調整,研發中心的任務從單純之技術研發,轉變為從市場探索、技術評比、技術規劃開發、智財部署到市場拓展的「一條龍式」管理,使技術與市場深度鏈結,智財保護滴水不漏。另一方面,蔡協理也分享了案例公司如何在研發過程進行專利布局。他說到,公司在研發構思之際,除了希望契合市場需求外,同時也會進行專利之搜尋;在專利搜尋後,若與公司技術有高度相關,技術人員會依據技術內容進行分類,例如:製程類、觸媒類等,並將相關專利依照申請年度推演出技術之發展軌跡,若是市場上有相關商品,則公司採取購買、授權方式進行合作,若技術上有切入的空間,且該項技術是製程所必要、或是該項產品研發後可能為寡占或獨占商品,公司便會積極投入進行技術發展。而在技術發展的過程中,案例公司也會由高階經營者進行技術與專利布局審查。案例公司的作法是由研發人員進行簡報,簡報中除了陳列技術內容外,也會就可以布局之專利進行價值性及市場應用性之描述;此一過程中,除了研發人員投入外,智財規劃、技術服務人員都會協助進行相關調研,讓技術對公司之價值如實呈現。此外,在專利申請、核准後,產權規劃小組也會每半年就專利之技術面(技術優勢、戰略性、完整性)、法律面(保護狀態、權利化品質、專利組合)及產業面(生命週期、專利實現模式)等進行評估,強化技術應用。透過上述之組織變革與研發管理,讓創造公司技術競爭力的核心單位—研發中心,從研發開端便整合市場需求、進行完整智財布局規劃,大幅提高專利商品化之成功率與經濟效益,並提升了產品之市場保護力與智財競爭力。高度重視營業秘密保護,提高技術保護層級從上述種種作法中,我們可以知道案例公司在研發與智財管理上付諸相當的努力,且嚴密進行各項智財管理,無奈案例公司還是面臨了高階管理團隊竊取公司技術機密之憾事。楊經理表示,公司向來重視營業秘密及智慧財產之保護,不但以人員職級權限分級保密,欲調閱重要機密資料亦須經繁複之文件管理系統(DMS)申請許可方得借閱,此外對於電磁紀錄及網路資訊等資安管控也毫不馬虎,但在2012~2013年間高階經理人藉職務之便,假公務需求之名行竊取機密之實,並夥同已離職之員工,裡應外合將公司營業機密流出,所幸公司監控網絡相當嚴實,資訊部門立即查覺異狀,並尋法律途徑查扣嫌疑人犯罪事證,及時止血,避免公司損害擴大;而案例公司也向法院提出相關事證及告訴,且成為我國司法史上難得成功起訴之營業秘密案件。經過此一事件,讓案例公司瞭解到管理制度上的破綻,將之反饋回公司制度,使得案例公司能在既有措施上,再度強化內部人員間資料流通、書信往來之管控,以落實對智財和營業秘密之保障。除上述措施外,蔡協理也與我們分享研發中心在營業秘密上的保護作法。蔡協理表示,案例公司之技術除了利用專利進行保護外,諸多配方都是透過營業秘密進行保護,以往研發中心的研發專案採「群策群力」方式進行,由研發同仁進行集體討論,但如此一來,研發機密性便難以掌握;為了強化技術機密性,現在研發專案之進行改採「切割式」管理,對於研發專案或重要技術均以「代號」稱呼,且研發人員也僅能負責其中一個技術環節的發展,避免研發人可以掌握技術之全貌,以降低技術機密外洩的風險。此外,楊經理也提到除了上述措施外,公司更不斷透過教育訓練進行營業秘密之宣導,在人員管理上,同仁到職簽署有保密契約、離職時也會再行提醒其注意智財保密,且再次簽訂保密合約,在同仁任職期間或離職後若有盜取機密的情事,公司一律提起訴訟,捍衛公司之技術機密。除人員管理外,在文件管制上,所有文件也都標示公司名稱,一旦外洩即可得知是由內部人員流出,同時在檔案存取、讀取上進行權限管控,文件對外傳送(如:mail)時亦會進行紀錄;在硬體設施面,各辦公室之進出有嚴格之權限管控、同仁影印資料也會進行紀錄;未來更規劃引進影像辨識技術,紀錄內、外部人員進出公司各空間之紀錄。透過上述種種措施,案例公司希望讓公司機密保護更加周全,避免再次發生機密外洩,保障公司之智財結晶。結語案例公司在研發單位之設計上,打破國內企業之慣例,堪稱案例公司「金頭腦」的研發中心,具備產業/市場分析、專利調研、技術開發、智財布局到智財運用之能量,讓各個研發專案都可以緊扣市場需求,落實專利商品化,為企業帶來實質之營收,堪稱是專利商品化最佳的典範案例。此外,案例公司也因為遭受兩次智財爭議事件,讓公司全體上下對於智財保護有著高度認知,且透過系統化的TIPS管理程序,讓公司智財取得、保護、維護、運用均受到良好之管理,為公司建立綿密之智權防護網,創造企業智財戰力! 受訪人:研發中心蔡珈緯協理、法務中心楊敏玲經理 66

66大學衍生新創研發服務公司孕育機制探討

您知道在我國每年大專校院接受科技部補助的科技研究案有多少嗎?而這些技術是否可以轉化為專利?甚至落實應用於產業中呢?根據統計,每年科技部核定之科技研究補助專案約有1.4萬件、金額約160億元(註1),而這些前瞻的研究成果,能轉化為專利的每年約5000餘件(註2),若按我國專利約千分之三可完成商品化之通則進行推估,大專校院之創新研發可實現商品化的數量恐亦難樂觀。我國校院前瞻科技研究成果雖相當豐碩,但在與產業鏈結上似未臻理想,商品化之成果也相對受限。而在各技術產出大國中:日本,東京大學成立校外技轉單位,建立公開專利平台提供產業進行專利查詢,技轉單位之人員也同時具備技術背景,協助研究團隊進行專利布局、產學合作與技術移轉等;在韓國,首爾大學設立技術持股有限公司,專責校園內研究計畫的管理支援、財務支援與校園衍生新創企業之輔導;在英國,牛津大學成立技轉公司,將技術售予其會員,並設立高科技產業園區(育成區域),且允許校內研究團隊與投資者共同經營新創公司。至於執全球新創孵育牛耳的「美國」,為了協助大學將創新研究成果更進一步融入產業應用,政府在法規上允許大學擁有專利權,並得在技術移轉業務與授權金上擁有自主權進行各項運用,因此技術移轉金成為學校重要的財源之一,而各校也願意積極營造創新生態環境,提供師生各項創業輔導資源。全球最早推動創業生態系統(Entrepreneurship Ecosystem)且迄今具有高知名度的美國巴布森學院(Babson College)指出,「創業生態系統」與市場(Markets)、人力(Human Capital)、支持(Supports)、文化(Culture)、財務(Finance)、政策(Policy)六大層面息息相關(註3);在以孵育新創企業聞名的美國史丹佛大學、麻省理工學院等大學,校園中提供各式輔導資源,讓校園師生有創新想法時,可以藉由校內提供的各式創新創業課程、法律協助、商業經營、場地租借等豐富資源,加速研究成果的產業化。其機制,本文稍後將有更詳盡的說明與比較。圖 1、創業生態系統(Entrepreneurship Ecosystem) 而為改善我國研究成果產出豐富,但商品化運用有限之現象,行政院於2017年推出「下世代科研人才創新生態環境建構推動案」,並陸續針對我國學研成果技術移轉之相關法規鬆綁,2018年教育部更啟動「建構大學衍生新創研發服務公司(Research Service Corporation,以下簡稱:RSC)孕育機制」,希望藉由法規鬆綁,讓大專校院在技轉運作上可以有更大的空間與能量,加速活化校內豐富的研究成果,為各行各業注入創意生機,孵育出更多我國的獨角獸企業。一、我國研發服務公司(RSC)孕育機制近年政府及民間推動創新、創業甚是積極,各部會更是投入多方資源,各式創新創業輔導計畫, 如:U-start創新創業計畫、小型企業創新研發計畫(SBIR)、青年創業及啟動金貸款等均是新創公司取得創業資源的好管道。在過去,大專校院雖擁有龐大的研究成果,但因學研成果技轉相關法規之規範,在推動學研成果產業化上始終未盡理想,而這些法令在推動RSC過程終得陸續鬆綁,以下我們便來看看我國嶄新的技轉策略與創新創業環境:(一)技轉法規鬆綁—打造優質技轉環境(註4) 大專校院在研究成果技轉業務上,因長期受限研究成果或衍生專利歸屬「國有財產」之限制,故授權方式多以「非專屬授權」為主,授權實施區域也多屬我國政府可管轄之區域;而技轉單位雖需對技轉成敗或技轉金之高低承擔相關責任,但當成功技轉後,卻無任何法規規定技轉單位可從中取得一定比例的技轉收益作為運用,校園內之技轉人員更無獎勵措施,種種限制與內外環境讓各校技轉單位大嘆難為;其中,又以國立大學技轉單位受限較多。 為拓展技轉成效,少數私立大專校院將利潤機制導入技轉單位,除邀聘具產業技轉經驗之專業經理人推動技轉業務外,並給予較佳的激勵措施留才。但面對產業有「專屬授權」需求時,無論公、私 立大學均需向相關主管機關報備,所需的行政程序,容易導致錯失市場商機;而產業對於與學研單位合作也同樣抱持著觀望態度,以致技術供應、需求雙方均難有積極作為。此外,當校內研究團隊有意創業時,也因法規限制,研究人員亦難至新創企業服務,協助企業持續技術突破,這些都讓許多有機會商品化之研究成果束諸高閣,難以商轉運用。 為鬆綁這些限制,科技部近兩年已陸續完成科研成果產業化相關法規之修法,包含「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」、「科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」等均有重大修訂,以營造出更優質的產學研創新研發生態。而教育部也再接再厲的推出「建構大學衍生新創研發服務公司(RSC)孕育機制」,從人才、技術、資金及土地四大層面鬆綁相關法令,希望藉由建構完善的校園創新研發生態環境,進一步深化產學鏈結。 經過這兩年密集的修法後,國內大專校院的技轉將邁入嶄新的里程,以下將以各技轉參與者之角度,解析技轉法規鬆綁後,技轉業務發展的新契機:1.研究人員 過去受限於「教育人員任用條例」、「公務人員服務法」等法規的限制,大專校院教職員是無法到業界兼職或擔任董監的,在持股上也有10%的上限。在修法後,相關規定如下:(1)研究人員兼職規定:可兼任與本職研究領域相關但非屬執行經營業務之職務。亦即研究團隊可至企業擔任與原本個人研究相關領域之研究工作。(註5)若是研究人員為新創公司主要的研發技術提供者,則可兼任新創公司(設立8年內)之董事。(註6)當技術移轉予生技新藥產業時,為提升技術層次,促進產業技術升級,研究人員則可擔任研發諮詢委員或顧問。(註7)(2)持股上限規定:研究人員分得的持股比例不得大於40%,若是新創公司則無持股比例的限制。(註8)(3)緩課稅優惠規定:創作人因為科技計畫研發成果的智慧財產權,在技術作價後分配到的股票無須記入當年度之所得額課稅;但若是轉讓(買賣、贈與、作為遺產分配、公司減資銷除、公司清算或因其他原因致股份所有權變更者),則轉讓金額需計入當年度所得課稅。(註9)(4)借調規定:教師借調至與其專長、所授課程相關之機關組織,可經學校同意後辦理。(註10)(5)研究成果技轉收入:在研究成果技轉收入上,明文規定學校應將研究成果收入分配予研究成果創作人。(註11)2.學研機構 在研究成果歸屬上,取消全數歸屬國有的規定。目前除經政府認定歸屬國家所有者外,其餘均歸屬學校所有。(註12) 而以往大專校院技術移轉成果,若是因運用科技部經費所獲得的,那大專校院需將20%的收入繳納國庫,但在本次修法後,若其科學技術研究發展管理與運用貢獻等能夠更符合科學技術基本法立法宗旨或目的的話,經與科技部約定,可採用其他比率甚或以免繳方式辦理。(註13)3.技轉人員 在國立大專校院中,技轉單位之人員均為公務人員,並非產業的專業經理人;至於私立大專校院,也會因為學校政策有所不同,技轉單位人才運用與業務執行各有差異。由於技轉人員需要同時面對產業與校內研究團隊,作為兩者的橋樑,同時又需顧及學校權益,所以在技術、法務、市場、行銷、商業談判等均需要有所涉獵與並具相當之專業能量,方能促成一樁成功的技術交易,為此本次修法也明訂學校應給予有功的技轉人員一定的成果收入分配,讓學校可以延攬更優秀的技轉專業經理人。(註14) 另一方面,技術移轉牽涉多方權益,雖經定價或商業談判的程序,但卻可能因為市場的波動造成交易金額不符市場行情,而過去也曾有技轉人員被誤會瀆職之情形;在本次修法後,技轉人員依程序完成研發成果定價後,免除其因市場價格變動所產生的的誤判責任,讓技轉人員可以安心施展所長完成定價。(註15)4.大專校院 在投資規定上,開放公立大學可以自籌收入,投資於與校務或研究相關之公司及企業(註16) ;私立大學則可於報請主管機關核准後,以投資方式,辦理與教學、實習、實驗、研究或推廣相關之事業。(註17)5.技轉需求單位(1)技轉成果實施區域以往技轉成果若欲於我國管轄區域外進行製造或使用,尚有限制要件,但隨著全球化經營的趨勢,在本次修法中,已將此限制刪除,以鼓勵研發成果運籌全球市場並強化國際鏈結。(註18)(2)公司設立/登記地大學可提供場域作為創新創業課程學生或學員新創事業公司之登記地,可免徵地價稅、房屋稅。(註19)(二)RSC推動策略—加速孵育器 「下世代科研人才創新生態環境建構推動案」除了在科研技轉法令上進行革新外,教育部也陸續推出「補助大學產業創新研發計畫」、「大學智財服務平台」、「大學校院創新創業扎根計畫」、「高等教育深耕計畫」等,希望可以深化產學的長期連結,提高校園衍生RSC的機會。 在RSC的推動策略中,著重由教授帶領博士生與產業進行共同研發,再由企業延攬博士人才,或直接由研發團隊成立RSC公司。在此目標下,開設創新創業課程、成立智財服務平台、發展特色研究中心、成立智財管理公司等均是促成RSC公司誕生的重要作法。 其中,「成立智財服務平台」是推動RSC公司成立之重要基礎,一個好的智財服務平台,可以找出具商業化價值的技術、規劃技術智財策略、進行技術推廣,促成產業合作或孵化新創企業。 時值我國科研成果技轉等相關法規甫完成修法,各校在人力、制度配置上尚須時間進行調整之際,教育部率先建立國家級「大學智財服務平台」,延攬具產業技轉實務之專業經理人加入平台團隊,為國內各大專校院提供智財服務,別具意義。 在「大學智財服務平台」中,以IP服務、IP商業化、人才培育及跨界合作為四大主軸:1.IP服務:透過一條龍式IP專業服務,協助學界IP在萌芽階期、成長期、成熟期、衰退期各智財生命階段,建立品質、穩健布局、妥善運用、再創價值。2.IIP商業化:協助大專院院將IP進行商品化、市場化、衍生新創公司、提升IP的商業價值。3.人才培育:提供專業智財培訓課程,為大專校院培育IP專業經理人、研究團隊種子,促成IP人才向下扎根。4.跨業合作:為大專校院媒合產業界及法人機構,促成專利申請、鑑價、法規分析、資金募集與產業諮詢等合作。 「大學智財服務平台」於2017年10月成立,目前已於電腦資訊暨人工智慧、智慧機械工程、生技醫藥暨醫學工程、能源科技暨光電四大技術領域設有智財專業經理人,在其引導下未來可望將各校分散的研究成果予以整合,並且挖掘具商轉的技術或專利,加以組合進行技術媒合推廣,或由其中找出高創新潛力之技術,將其孵化為新創公司或RSC,並扶植其成長茁壯。二、美國史丹佛大學的育成生態系統我國近年積極推動創新創業政策,在國際上矽谷更為全球創新創業之翹楚,鄰近之史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等長久以來獨特的校園創業文化,吸引矽谷創投高度關注,從中孵化出許多全球知名的獨角獸企業,讓矽谷成為全球創新大本營。以下我們來看看美國在科研技轉法規上的現況,並看看科技巨頭輩出的史丹佛大學如何營造永續的育成生態系統。(一)美國技轉法規—建構友善技轉環境: 矽谷之所以可以成為全球前十大創投聚集之地,與周邊大學創業精神密切相關,而這樣的創業精神與美國政府的政策鼓勵大學將研究成果商業化運用高度相關。 美國對於大學研究成果技術移轉法案推動甚早,1980年美國國會通過「杜拜法案(Bayh-Dole Act)」,讓受聯邦經費支持的研究機構、小企業,其所產出之研究成果歸屬權得下放至學研機構、小企業,讓技術產出機構可自行技術移轉與授權,技術發明人也可從中分享授權金,形成多贏局面。自此在大學中掀起專利申請、技術移轉的浪潮,帶動產業界熱烈應用聯邦政府投注經費所產出之研究成果;接著1980年又通過「史蒂文生-魏德技術創新法案(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980)」,在此法案中規定研究機構每年至少需提撥總經費0.05%以上的預算,作為技術移轉業務使用,讓聯邦政府資助的技術可以加速推廣,並擴大產業應用。 後續1980~2000年間美國又陸續推動相關法案,讓技術移轉有完整的配套措施。1982年美國通過「小型企業創新研究計畫(SBIR/ Small Business Innovation Research)」法案,由政府補助有意願投入研發並具成果商業化潛力的小型企業,以降低其創業初期的風險。2000年「技術移轉商業化法(Technology Transfer Commercialization Act of 2000)」通過,讓仍歸屬聯邦政府名下的技術得撥雲見日,公開進行市場行銷與授權;同時大學研究成果也不再受國有財產規範限制,各校紛紛成立技術移轉專責單位,負責校內智慧財產權的商業運用。(二)史丹佛大學研究園區—創新創業火車頭: 在這樣的氛圍下,讓大學得積極培育新世代的創業家,其中最具代表性的大學之一便是座落矽谷附近的「史丹佛大學」。該校從課程設計開始便自培養創新人才出發,正如擔任該校工學院院長最久的柏麥(James Plummer)院長所言,「學校必須讓課堂變成創新沃土,讓校園成為創業搖籃」。 雖然史丹佛大學鼓勵師生創業,但校園內並無一實體組織(如:育成中心)直接提供創業協助,而是讓校園新創團隊進駐研究園區,並補助創業師生研究經費,而園區中也有可提供創業協助的法律、財務及創投公司,讓研究園區自成一育成生態系統。 而為鼓勵師生學以致用,史丹佛大學以「實用教育(Practical Education)」為理念,讓師生可以將校園汲取的知識轉化為工業之用。在此理念下,1951年史丹佛大學工學院院長Frederick Terman教授,為鼓勵優秀學子留在美國西部工作,促進西岸經濟繁榮,因此撥出校地鼓勵有創新構想的師生們發展事業,而他的兩位學生也在此成立惠普公司,成為矽谷發源的第一家公司;有此成功經驗後,史丹佛大學進一步成立研究園區,將校地與建物低價租給草創的科技公司,爾後吸引了諸多新創公司進駐此地,科技創業聚落逐漸成形,專業之法律事務所、財務事務所也進駐此地, 提供各項專業服務,讓研究園區名副其實地演化為一創新生態村。而此研究園區也成為史丹佛大學與矽谷鏈結的橋樑,Frederick Terman更被尊稱為「矽谷之父」。 史丹佛在輔導師生創新創業的作法上,除了大學常見的技術諮詢、人才培訓、企業實習、業師開課等活動外,史丹佛大學師生產出的專利,可透過技術移轉辦公室進行技術授權;初創企業資金不足的時,可以技術作價方式代替專利費;有意在新公司擔任職務的教職員,可向學校辦理留職停薪1~2年前往新創公司任職。(三)史丹佛大學技轉辦公室—專業智慧財產權管理服務: 在師生創業的過程中,校內研究成果移轉至產業應用是必要途徑。為使專利授權及技術移轉業務順利進行,1970年史丹佛大學技轉辦公室(Stanford Office of Technology Licensing,以下簡稱:OTL)成立,下設多位專業經理人(以下簡稱:技轉經理),每一位都具有專業領域博士學位,且受過法學專業培訓,使其在與研究團隊溝通的過程中,可以更具體的規劃出技術未來的應用方向,且整體性地協助研究團隊規劃專利布局、把關專利品質;同時,每位技轉經理也與多家專利事務所配合,於技術智財規劃時有充沛的資源協力,提升每一創新技術的智財保護力。在每位技轉經理下,則有助理協助業務的執行,OTL裡也另設有稽核、專利代理人、財務、行政、資訊等人員,讓OTL可以在校園中提供專業之技轉服務。 在史丹佛大學,一項技術移轉案件啟動時,通常由發明人向OTL揭露研究內容,並將專利申請權轉讓給校方,此後OTL便會指派一技轉經理全權負責該技術後續之專利查詢、市場分析及商業化潛力評估等作業,在確認該項專利具有商業化價值後,則近一步發展技術策略,規劃技術之專利布局與申請,以確保技術為專利權所保障;並在智慧財產權保護下,技轉經理將著手技術授權的市場推廣及辦理授權方案、授權對象等的評估。 在OTL中,技術授權的對象並不侷限於該技術的研究團隊,OTL會以「技術價值最大化」作為考量,若產業有能力讓技術加速商業化,則可優先於研發團隊,成為最佳的授權對象;另一方面,授權方式可依據技術需求者的現況進行商談,可能是採支付授權金或以股權替代授權金等。 在完成技術移轉後,該技轉經理也將負責後續的服務,若技術產業化過程需要加以改良、或做衍生研究時,OTL也允許技轉合約的修訂,讓該項技術授權可以配合產業的需求,由校內研究團隊強化該研究的產業連結性;在授權期間,技術供需雙方的執行情形與績效,甚至授權金收取與分配都是由技轉經理全權負責,以求技術順利轉入產業,促成長期合作。圖 2、史丹佛大學技術移轉流程 在授權金分配上,依據史丹佛大學技轉法規,OTL可以獲得15%的行政管理費,剩餘的授權金則由學校、發明人所屬部門、發明人各自取得三分之一;若是以股權替代授權金,OTL一樣可以獲得15%作為行政管理費,剩餘的三分之一歸屬發明人,其餘的部分則交由史丹佛管理公司管理,並將該收入作為研究生獎學金或由研究中心進行後續運用。 史丹佛大學透過研究園區、OTL之機制,可加速校內研究成果、師生與產業之連結,在制度設計上,允許教職員留職停薪至初創公司任職,協助新創企業站穩市場腳步;在授權金分配上,也讓校方、發明人所屬單位、發明人共享成果,激勵師生全員一同投入,讓校內育成生態系統生生不息。三、我國技轉環境大轉變,產學技術合作現契機美國創新創業文化由來已久,技轉思維、產業環境成熟,因此創新創業生態一片欣欣向榮;隨著我國技術移轉相關法規鬆綁及「大學智財服務平台」成立,我國創新生態環境基礎條件已有迎頭趕上美國之姿,後續有賴大專校院、創新研究團隊與產業開放心胸、攜手合作,以壯大我國之技術智財力。在「下世代科研人才創新生態環境建構推動案」推展後,國內大學已可擁有專利權,並得運用專利授權及技術移轉收入,延聘專業之技轉團隊,推動校內研究成果商品化,形成一正向循環;而教職員也可依法於與研究相關領域之外部機構兼任研發職務、擔任董事或顧問職務等,甚至在持股、課稅上也都解除嚴格的限制;另一方面,學校場址也可成為新創企業的登記地,技術移轉後也可於海外全球化製造與使用。我國在創新創業生態系統日漸成形之際,專利商品化仍有下面課題需一一克服,方能使RSC加速孵育,促成我國前瞻研究成果與產業鏈結,帶動產業創新。(一)校園技轉環境改革刻不容緩 科研成果技轉相關法令與措施的突破性變革,對大專校院技轉業務推動可謂是一劑強心針,以往受限之種種,可望獲得革命性改變;惟各校長久以來,技轉政策、制度與人才層面上尚有其包袱,要立刻改變現有體制有其困難度,其中又以國立大學最為顯著。 在校園推動技轉革新時,需有多方之配合,包括:校方願意開放心胸,授權技轉單位自主營運,脫離校園人事與制度之種種限制,或能讓技轉單位從組織、制度上大破大立,延聘專業的人才協助推動智慧財產權制度的建立,規劃各種商業化之運用;另一方面,校方也需更深入地與校內研究團隊進行智財、技轉等觀念宣導,或由校方配合教師升等、技轉獎勵制度之調整,提高研究團隊參與技轉之意願。(二)改善產學合作模式,強化溝通互信互助 誠如史丹佛大學OTL所言,校園產出的技術都是相當初階的成果,要實現商業化仍是漫漫長路,因此技轉單位必須慧眼識英雄,挖掘有機會商品化之前瞻技術加以推廣,協助產業與研究團隊拉近理論與應用之距離,這也是為何在技轉合約簽訂後,仍須OTL技轉經理提供後續服務的主因。 在我國,當企業尋求大專校院協助突破技術瓶頸或技術升級時,企業與大專校院間最常發生的問題即是「理論」與「實務應用」上的落差,而其中又缺乏技轉專業經理人,協助縮小技術供需雙方的思想落差,有效聚焦進行技術改良,以致企業與學校合作的意願不高。此外,大專校院在產學合作或技轉上,研究團隊多由碩博士生負責技術實作與研究,當碩博士生畢業後,相關研究往往中斷,以致產業對於產學合作興趣缺缺,進而轉與熟悉產業環境與技術的財團法人研究機構合作,解決技術困境。 而大專校院若能進一步突破現況,為技轉中心延攬專業人才,並由專業人士作為研究團隊與產業之潤滑劑,提高雙方的溝通效率,將有助於扭轉產業界對於學術研究成果難以產業應用之刻板印象。另一方面,在技轉法規放寬後,企業已可邀聘校園研究團隊成員至企業中擔任研發要職,或聘僱其擔任諮詢顧問等,兩相若得併行搭配,將更有利於促進產學雙方之瞭解與合作,突破技術瓶頸、完成技術升級。(三)長期輔導,完善「RSC創業生態系統」 在教育部的推動下,未來將有諸多具技術服務能量的RSC陸續成立,加上目前政府及民間積極輔導的創業團隊,國內創業圈將更加欣榮。可望為現有產業帶來更多激盪,並得透過新技術的導入解決產業面臨的難題,開創市場。 值得注意的是,經過精挑細選的RSC,雖在技術與思維具備創新性,但可預見的是,在公司正式設立後,研究團隊將馬上面臨經營上的課題,諸如:資金籌措、市場擴展、供應鏈合作、行銷通路取得、人力招募與培育等各式各樣企業經營課題,而這些企業運營能力的提升,在RSC計畫中較無著墨,其後續輔導或需回歸現有的育成體系,借重育成單位的協助,好讓RSC進一步站穩腳步、擴大成長,長久地服務產業。 在RSC孕育機制及相關配套措施完善後,「創業生態系統」所需的政策、財務、文化、支持、人力、市場六大激勵因子俱備,我國大專校院產出的豐碩研究成果,在各校技轉單位及教育部大學智財服務平台輔導下,可望創造產業技術新需求,讓研究成果於產業中嶄露頭角;而產業界也可放開心胸,嘗試與大專校院或RSC合作,讓深藏於大學校院的技術,填補公司技術缺口,強化企業競爭力,共同發揮、運用研究成果商品化的最大價值。 註1:資料來源:科技部學術統計資料庫專題研究計畫(補助案)申請/核定統計註2:資料來源:中華民國專利資訊檢索系統(查詢2016年大專校院專利數)註3:資料來源:https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship_ecosystemhttps://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/#fdac8ff5fe8e註4:參考資料:教育部建構大學衍生新創研發服務公司之孕育機制說明會簡報。請注意:各項法規之權責主管機關均制訂有相關作業規定,若欲進一步瞭解,應向主管機關洽詢之。註5:科學技術基本法第17條,以及從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法第4條註6:從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法第4條註7:生技新藥產業發展條例第11條註8:科學技術基本法第17條、從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法第5條、生技新藥產業發展條例第10條註9:科學技術基本法第6條、產業創新條例第12-2條註10:教師借調處理原則第2條註11:科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第3條、教育部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第4條註12:科學技術基本法第6條註13:科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第13條註14:科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第14條註15:科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第20條註16:國立大學校務基金設置條例第10條註17:私立學校法第50條、私立學校施行細則第40條註18:政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第15條,以及科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第11、12條註19:大專校院申請創業團隊進駐辦理公司設立登記審查基準,及房屋稅條例第14、15條,及土地稅減免規則第7、8條 參考來源:•http://u2rsc.nctu.edu.tw/•https://otl.stanford.edu/•http://campusipr.moe.gov.tw/edcontent_d.php?lang=tw&tb=1&id=46

專利

專利 商標

商標 著作權

著作權 網站導覽

網站導覽 常見問答

常見問答 意見信箱

意見信箱 雙語詞彙

雙語詞彙