成功案例及商品化新知

1

1歐盟智慧財產局(EUIPO)發布2018-2022年期中成果報告

歐盟智慧財產局(EUIPO)於2023年4月5日發布2018-2022年期中成果報告。儘管面臨疫情挑戰、經濟不確定性,以及地緣政治緊張情勢,EUIPO及歐盟成員國的專利局仍強勢發展,為歐盟公民與企業帶來正面成果。本報告預先檢視EUIPO 2025年戰略計畫的期中成果,包含幾個面向:以使用者回饋為基礎的品質改善、引進整體品質架構(Integral Quality Framework),以及發布顧客焦點團體、虛擬助理、數位工具如eSearch plus等。此外,本報告也聚焦於EUIPO所建立的一站式平台,以協助顧客在利用IP數位化服務過程中,取得大量資訊、程序及工具。EUIPO也致力於建構員工能力,並提供平臺與工具,包括在新數位環境有必要精通的先進AI領航技術。主要期中成果如下:一、彈性且主動的創新政策為因應COVID-19危機,EUIPO支援歐盟中小企業於2021年間註冊與開發其智慧財產權。由歐盟執委會以及歐盟成員國IP局所提出的多年支援計畫—「中小企業資金(SME fund)」,協助中小企業制定IP策略與滿足其註冊需求。截至目前為止,該資金已成功挹注超過4萬件申請案,其中有77%申請案是第一次申請IP。這類由「中小企業資金」挹注的EUIPO措施包括:(一) 免費顧問服務:EUIPO為超過1700家中小企業,媒合免費服務,媒合件數超過265件。(二) 有效爭端解決:協助中小企業做出深思熟慮決策的特殊非法律服務。(三) EUIPO網頁的中小企業專區,為提供中小企業相關資源的入口網。(四) 透過一項便捷電子申請系統來簡化線上註冊,並專為中小企業提供IPR註冊。「中小企業資金」提供歐盟成員國國內商標、歐盟商標及設計約莫50%-75%的費用補助,並擴及國內專利。該資金亦涵蓋協助企業透過諮詢專家判定其實際IP需求的「IP掃描(IP Scan)服務」,目前提供IP掃描服務的前五大國家為:德國、西班牙、義大利、法國與波蘭。二、包容與主動的顧客服務(一) 以使用者回饋為基礎的品質改善2018-2022年間EUIPO的顧客策略著重於提供中小企業IPR支援,也關注IP制度中不同使用者諸如全球企業、代理人的需求,「一體適用」的顧客服務已無法符合潮流,因此EUIPO開始將AI技術導入服務,以因應最新情勢與不同類型顧客的需求。EUIPO除了針對如雨後春筍般出現的線上市集與新商業模式做出回應,也讓顧客可在特殊情況下延長申請期間,並與顧客透過線上會議密切聯繫。(二) 引進整體品質架構在EUIPO 2025年戰略計畫下,EUIPO除了引進整體品質架構,也發布一個更具互動性的審查指南,提供5000個有關商標法規、判例法線上檢索資料庫、線上學習,以及歐盟法院近期判例法的超連結。(三) 發布顧客焦點團體2021年至2022年,EUIPO創立9個顧客焦點團體,旨在提供適合不同類型顧客的服務,並培訓將近250個審查人員,藉此瞭解與因應顧客需求。(四) 數位工具EUIPO於2021年更新設計的線上申請表。一個全新的API平臺已開放給所有顧客使用,歐盟商標(EUTM)申請表也應用AI加以改良。EUIPO也發布「Easy Filing」線上申請平臺的虛擬助理—EUIPO的聊天機器人(Chatbot)。此聊天機器人提供一般性資訊給那些首次使用平臺進行線上申請的顧客,並提供相較電話與email更快速的回應。作為數位轉型計畫的一環,EUIPO於2021年發布首款內部圖形檢索工具「eSearch plus」,旨在處理IP領域一大挑戰—以圖找圖。此一圖形檢索功能已於2022年7月整合至TMview系統,讓使用者可自動比較所有IP局的商標申請案圖形。三、完善的財務管理以提升組織內部彈性2018年至2022年間,EUIPO增加其對成員國IP局的資金挹注,並對中小企業和創新政策提供大量支援。這類支援包括增聘員工與直接補助,進一步促進清潔貿易(clean trade)、協助執法機構,並讓國際IP體系中的各個地區均能參與歐盟補助的IP計畫。EUIPO於2022年對歐盟IP制度的補助高達1億歐元,是最初五年期計畫年度預算的3倍。四、未來展望儘管COVID-19與俄烏戰爭對經濟體系和IP制度的衝擊,EUIPO將持續透過協助中小企業,藉此支援歐盟創新生態體系的正向變遷,並持續改善制度。EUIPO也會加強與其他歐盟機構,尤其是歐盟執委會的合作,透過夥伴關係強化歐盟補助計畫在全球落實,並促進中小企業資金和EUIPO在創新政策的投入。IP犯罪是2022年至2025年歐盟執法的重點之一,因此IP教育將會是未來的焦點行動。EUIPO也將持續加強員工的專業度與健全財政基礎,以協助企業與公民在IP制度中獲得更好的支援。參考資料歐盟智慧財產局(EUIPO)發布2018-2022年期中成果報告:https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/ED-report_Steady-platform-for-IP.pdf 2

2英國智慧財產管理及保密指南

英國技術移轉政府辦公室(Government Office for Technology Transfer, GOTT)指南,說明了關於智慧財產(IP)的基礎知識,包括如何擁有、保護和商業化。此外,還概述了何時該進行保密以及如何保密,以及英國公務員和皇家受雇人員(Crown servant)的職責。 一、知識資產及智慧財產 知識資產 (Knowledge Assets)是組織固有價值的無形資產,包括一個組織擁有的智慧財產權、員工的技能和經驗,以及聲譽,內容包含發明、設計、某些研發成果、資料和訊息,創作性的產出(如文件、影片、圖形)、編碼知識(如軟體和原始碼)、專有技術和專業知識、業務流程、服務和其他智慧資源。它還可能包括受英國或國際智慧財產權保護的任何內容(專利、商標、註冊或未註冊的設計和著作權)、營業秘密,這些都有各自的法律保護形式,以及契約與非契約關係。 二、智慧財產的重要 由公務員或皇家受雇人員創造,並由英國政府擁有的智慧財產權,是有價值的公眾資產,公務員或皇家僱用人有責任妥善管理它。身為公務員,工作將會充斥著IP事務,可能是一個資料庫、團隊所開發的新技術,也有可能需要控制自己部門標誌的使用,或者有可能使用他人的智慧財產權作為教育材料,如演講稿、報告或手冊。 管理智慧財產還涉及識別、保護、商業化,以及在適當的情形將其價值利用得更廣泛,另外,也有可能會將IP用於其他目的,不論是在政府部門或是更廣泛的經濟私部門。獨特或創新的智慧財產可能對部門是有價值的並且有用的,且也可以將IP授權供其他人使用。 管理部門的IP可以確保其價值最大化,並且不會滅失或未被充分利用。該價值可以在公共服務收益反映、直接對英國經濟產生價值,有時則是直接為部門帶來財務的價值。 三、智慧財產 智慧財產權或是智慧財產皆圍繞在生活中,它不能被看見或是觸碰,但是身為一個公務員或是皇家受僱人員,你很有可能會需要去創造、處理及管理智慧財產。 智慧財產是一個集合名詞,用來描述心智活動的創造,例如:一個故事、一個發明、藝術作品或是標誌,主要的類型為專利、商標、設計或是著作權。 IP架構是指一個法律架構,藉由「智慧財產權」提供創新及創造保護,IPR使得研究人員、發明人、企業及政府更有信心來投資一些新事物。 智慧財產權可以被擁有、售出(讓與)、轉讓、授權或是贈與,授權或讓與智慧財產權,通常被稱為商業化(commercialisation)。創新活動涉及風險,包括投資金錢於新的研究發展(R&D)、投入相當的時間及資源於撰寫著作、音樂或是發行一個新品牌。有效的管理智慧財產權,可以緩解一些風險,透過賦予創新者暫時的壟斷(temporary monopoly)以保護他們勞動的果實,有了智慧財產權提供的安全或保護,發明人和創作者可以將時間、金錢和專業知識投入到他們的創作工作中,從而自創作中獲益。 四、充分利用智慧財產 你需要做哪些事取決於你的IP是哪種類型,有些IPR是自動的權利,例如著作權,著作權自著作完成時即取得著作權,保護原始著作的重製權,例如書本、文件、音樂、照片、影片及動畫、美術及設計;有些IPR則需要提出申請或是註冊,這個過程可能需要專業知識。 專利權可以保護發明,商標權可以保護名稱及標誌,註冊設計可以保護商品的外觀及圖形設計。如果你認為你已經創作或正在研究可以受註冊保護的創新,那麼部門的智慧財產權專家或法律部門將能夠提供建議,若沒有當地的智慧財產權專家或創新支持單位,也可以聯繫政府辦公室,儘早聯繫智慧財產專家很重要。 你不得在未得到批准狀況下,在你的部門之外,公開或揭露任何發明或設計,因為在採取保護智慧財產行動之前,進行不受保護的揭露,將使得智慧無法受到保護,而你的部門可能會錯過一項有價值的專利或者註冊設計。 在開發或使用產品名稱或標誌時必須小心,產品的名稱或是標誌一定不能與現有產品名稱或標誌相似,因為這些名稱或標誌,可能受到其他人的著作權或是商標、設計權所保護,因此,在使用之前,應該諮詢部門的智慧財產權專家,因為有可能在你的工作中使用它是不被允許的。 數據資料可以以多種形式出現,而且通常非常有價值,可以以幾個方式來保護,包含資料庫權、合約協議或透過營業秘密。 個人的數據資料也受資料保護法(Data Protection Act)的控制,必須注意遵守其規定的要求。重要的是,在共享數據資料之前,須謹慎考慮,因為不法的揭露可能導致法律訴訟。 五、管理智慧財產權 四種主要的智慧財產權類型: 1.專利保護發明。2.商標保護產品的名稱或是品牌。3.著作權保護文書工作、美術、影像、網頁、軟體及資料庫。4.設計保護設計及產品的外觀。 還有其他智慧財產權或相關資產,例如植物育種權、表演權、資料庫權利、人格權(moral rights)、專有技術和營業秘密,本指南有一些介紹。 (一)專利 1.新點子和原創技術的點子,可以透過申請專利得到保護。 專利是透過賦予暫時的排他權來促進創新,藉由國家授予一項發明的暫時專有權,以換取做出發明公開。專利權人有權阻止他人在沒有經過允許下,使用受保護的發明。專利權有效期為20 年,其功能與任何其他財產一樣,它可以被授權、出售、交換、保留或抵押。 發明的公開旨在促進創新,而不是試圖重新發明,您可以檢索內容以查看先前的專利中,已公開了哪些發明,這樣就可以花費自己的創造力和預算,來發明新事物或對已知發明進行改進。 英國授予專利可以禁止他人在英國製造、銷售或使用發明,但在其他地方卻沒有效力,因此,如果您打算在國外銷售或授權發明,你應該考慮在國外申請保護。如果您不這樣做,任何人都可以在海外合法製造、使用或銷售你的發明。 2.判斷發明可專利性的標準: (1)新穎性在專利申請日之前,不得在世界任何地方公開欲申請專利的發明。這代表在申請專利前,應該要保密這項發明,若不這樣做將會阻止你獲得專利。 (2)對於該發明技術領域的技術人員來說,此發明不是顯而易見的。 (3)產業利用性(utility)必須是能夠用於產業應用,這意味著它必須是可以在產業中製造或使用的。 英國採行「先申請」(first-to-file)制度來建立權利,亦即第一個提交發明專利的申請人,是有權獲得專利的人,但他不一定是第一個創造該發明的人。 (二)商標 1.商標是企業銷售產品或服務的標誌。 一個商標需要具有識別性(distinctive),並可將其銷售的產品或服務與另一銷售的產品或服務區別,確保客戶知道商品或服務的來源。 一個商標必須以清晰和準確的方式表示。商標通常採用獨特的文字、標誌、表達和標語或是這些元素的組合,標誌也可能由顏色、產品的形狀或是聲音來代表,這些非傳統的標誌通常在註冊上更具挑戰性。 商標可以無限期延展,註冊後用圓圈的R「®」表示。 「TM」 標誌是使用中的商標,但這在英國沒有任何法律意義。所有註冊商標都經過審查,以檢視它們是否符合1994年商標法中規定的要求。 一旦被准予註冊,商標權可以無限期地延展註冊,每次延展期間為10年。 2.商標不應該: (1)具有混淆誤認性或冒犯性。標誌不得具有誤導性或包含不被公認道德原則所接受的元素(例如標誌具歧視、過分褻瀆或粗俗)。 (2)僅有描述。例如披薩的商標「pepperoni pizza」(義式臘味香腸披薩)是不被接受的,因為它完全由描述性詞語組成。標誌可以是描述性詞語,但它必須包含一些具有識別性(distinctive)的東西。 (3)沒有識別性或使用交易中常用的稱讚詞語或文字、形狀。 (4)使用或表示(未經許可)受保護的標誌,例如其他國家的國旗,徽章符號、皇冠和徽章或皇室成員的名字和圖像。 (5)使用受保護的國際標誌,如紅十字或奧林匹克五環。 (6)商標可以商業化,例如授權、作為資產出售或授權經銷。 3. 實務訣竅: (1)試想是否需要保護一個詞、一個符號、一個標誌,甚至是一種顏色以作為你的商標。 (2)可以檢索智慧財產局的商標資料庫,看看是否有類似或相同的商標已經被註冊。 (3)商標註冊後才使用®符號,在註冊前請不要使用,因這可能是違法的。 (三)著作權 1.著作權是一創作完成即取得的權利,因此在英國無需正式申請。 著作權是在保護及防止複製原創作品,如書籍和論文、音樂、照片、電影和動畫、藝術和設計,保護客體還包含資料庫和軟體編碼,但只保護編寫過的編碼,而不保護編碼本身。 一般而言,著作權存續期間為創作者生存期間加70年,儘管在錄音著作、電視著作及無線電廣播及出版商品有不同的適用規則。 著作權通常歸作品的創作者所有。然而,在執行職務的創作,著作權通常屬於僱用人所有,著作權的歸屬也可依契約約定,例如僱傭契約或承包商的條款和條件。 官方官員或公務員在履行職務期間製作的作品,著作權皆屬於皇家,這稱作皇家著作權(Crown copyright),例如法律、法規、地形測量圖、提交給議會的文件、政府報告、官方媒體聲明、學術文章和許多公共紀錄。通常,皇家著作權作品將享有50年的保護期間,自著作權公開後算起,如果著作未公開則為125年。當著作被指定或移交給皇家,則此著作通常享有自作者過世後70年的保護期。 智慧財產局是負責行政管理及授予英國智慧財產權的政府機關,包括著作權政策、國家檔案的保管單位(另外也為蘇格蘭國王的印製商),管理著作權和官方擁有的數據資料庫。 著作權可以透過許可授權或轉讓(出售)進行商業化。值得注意的是,著作權不會自動轉讓給委託創作作品的人,這需要在委託合約或協議中約定。 2.實務訣竅: 保存著作權作品的所有原件,例如筆記、草稿、草圖、繪圖、影片等在安全的地方。記錄創建著作權作品的日期。例如,透過在電腦或是儲存設備上,儲存一系列的創作作品的電子版本,以證明創建的日期,或者是將作品透過電子郵件發送給自己或其他人,例如你的法律部門,電子郵件的日期可用於證明它的創建日期在這之前。在使用別人的作品之前,檢查你有沒有侵害著作權是很重要的,並在需要使用時,取得著作權所有人的許可,這也包括從網路上搜尋到的內容,例如網站圖片或搜尋引擎上取得的內容。檢查您是否有權使用有著作權的作品,這包含檢查使用的軟體是否為正版或使用某圖像是否經授權或許可。在網站上的「使用條件」中,通常可以檢視著作權條款和相關條件(copyright terms and conditions)的規範。作為公務員職務的一部分,製作的任何作品,例如報告或演講文稿,都應該被正確標註,以便利用它的任何人都知道著作權屬於皇家。皇家著作權為一個符號©後面加上「Crown copyright」,這使得屬於政府機關的著作,可以輕易的被識別。 (四)設計 設計保護產品的外觀,而設計可透過自動的註冊或不註冊而受到保護,這取決於需要受到保護的範圍及保護期間的長短。 1.註冊設計英國的註冊設計保護二維(2D)或三維(3D)產品的外觀,特別是顏色、材料、質地和形狀等特徵,例如衣櫥的外型和壁紙的表面圖案。 設計,保護與視覺有關產品的外觀,但不保護技術功能,例如由什麼組成、如何創造,或是該設計是取決於其功能或缺乏設計的形式。 註冊設計透過向IPO提交申請和費用後取得,IPO將審查它的設計是否符合法律。 設計註冊有效期為5年,並可每5年延展一次,最多延長25年。註冊設計可以在設計完成後的 12個月(優惠期)內提交。 2.未註冊設計英國有兩種形式的未註冊設計保護。 英國未註冊設計權是一種自動取得權利,適用於3D設計的形狀和配置。此保護在該設計首次銷售後10年或是它被創作後的15年。 補充的未註冊外觀設計 (supplementary unregistered design,SUD) 是一種自動保護權利,是在保護2D或3D產品的外觀,例如線條、輪廓、顏色的特徵,質地或是產品的材料或它的裝飾。SUD自動擁有自公開日起算3年之設計保護期間。 3.實務訣竅: (1)保留設計圖紙、草圖、樣品、模型和原型的所有原件在安全的地方。 (2)記錄所有創建日期和您可能公開設計的日期,例如在交易會或任何出版物中,或者可將設計透過電子郵件發送給自己或其他人士,因電子郵件的日期,可用於證明你的設計是在此之前的日期被創建。 (3)對於未註冊的外觀設計,如果外觀設計的所有者認為其他人侵害他們的設計,他們將需要證明他們的設計已被複製,並證明他們權利的存在,因此有完善的保存記錄,在這裡是必不可少的。 (五)資料庫權 資料庫權保護獨立創作、資料及一些被系統化、有條不紊彙集的素材,這些皆是投入了大量的心力,以獲得內容、驗證及呈現資料庫內容。資料庫權自該資料庫完成之日起持續15年,且不需要正式提出註冊。 任何人永久或暫時地轉移該資料庫相當部分的內容,或以任何方式將這些內容提供給公眾,且未經資料庫所有者同意,將侵犯資料庫權。 (六) Know-How 專有技術(Know-How)涵蓋所有形式的訊息、知識和技能,無論是技術或其他方面,例如一個程序、一個流程、一種專門做某件事的方式,這些都是具有價值的。 專有技術可能與任何智慧財產權有相關聯,但其本身可能不受保護。它可能包含即將可受到智慧財產權保護的內容,例如在專利申請之前,可申請專利的發明;也可能與某種智慧財產權相關,但又不是其中的一部分,例如操作機器所需的專業知識。專有技術也可能是與智慧財產權完全不同的東西,例如擁有比競爭對手更厲害的商業模式。 真正保護寶貴的專有技術的唯一方法是保密(confidentiality) 。 表1 IPR總覽專利權保護技術發明。發明必須是新的、有創新性並且能夠被產業上利用。發明必須在提出專利申請保護前,不被揭露。需要申請。需要每年度繳納規費。專利權期間通常為20年。商標權可以由文字、圖標或是兩者來組成,也有可能是一個標識含有顏色、產品的形狀或是聲音。必須是有識別性的(distinctive)。可以被註冊及無限次延展。每十年需付一次延展費用,以維持商標有效。著作權保護創意作品。自動保護且無須註冊。保護為創作人生存期間再加70年。皇家著作-著作權創作由公務員或是皇家受僱人在他們職務上的創作,著作權屬於皇家。設計權設計可以是有註冊的或是不註冊的。註冊設計保護平面(2D)或是立體(3D)產品的外觀。註冊設計可以持續5年,並可5年延展一次,直至25年。註冊設計可在公開後的12個月內提交申請(優惠期)。資料庫權針對資料、著作及其他素材有系統性的或是有條理地蒐集的保護。不需要註冊。權利持續十五年。專門技術Know-how知識及專業技術。單就專門技術無法被保護。 (七)智慧財產權的擁有者 與任何其他財產一樣,智慧財產權也屬於某人所有。IP的所有者可以控制智慧財產的使用,並且對未經許可使用的任何人採取法律行動,因此了解「誰」擁有IP很重要。 如果您購買一本書,您並不擁有內容的「著作權」。作為這本書的所有權人,你可以閱讀並出售,您甚至可以銷毀您的書,但未經其所有者許可,您不能以任何方式複製或重製書的內容,除非有著作權的例外適用規定。IP 的所有者,也是唯一有權將其提供給一般公眾,例如將其上傳到網路。 IP的第一個所有人通常是創作的人,例如一本書的作者,然而,如果IP是員工在職務中創作的,那麼IP通常屬於僱用人。如係在公務員職位中創作的IP,通常會屬於皇家。 與其他組織一樣,政府部門也必須識別並有效管理智慧財產權,無論是作為智慧財產的所有人或是使用人。 (八)保密 如果你認為您的IP可能獲得專利或註冊為設計,那麼重要的是考慮保密,保密是保護專有技術(Know-how)的唯一途徑。保密在處理可能獲得專利權的IP時,尤其重要,因為要被授予專利必須在申請日之前,不得在世界任何地方揭露該發明。 保密的最好方法是一開始就不要洩露。然而,有時候會有需要共享訊息的情況,您可能需要向他人闡述您的想法、企劃、工作成果或藉由您的商業宣傳探索合作、與外部專家簽約或獲取建議,也有可能需要與組織內部團隊或潛在的外部合作者共享詳細訊息。 在使用保密協議(NDA)須注意事項 如果您需要與組織外人員共享機密訊息,並且尚未包含在合約中,則保護機密的選擇是使用保密協議(non-disclosure agreement,NDA)。NDA是一份法律合約,規定了如何在保密情形下分享訊息或是點子。有時人們稱NDA為保密協議,它也可以被稱為機密揭露協議 (confidential disclosure agreement,CDA)。 一開始就考慮是否需要使用NDA,您才可以避免洩露機密訊息。這有可能是在最初的談話中,例如在探索潛在的合作夥伴關係或與一個公司談授權,通常可以更快地確定是否存在共同利益(例如:合作的優勢或是獲得你的IP授權可以再授權給其他人)。如果是這樣,下一步就是在任一方散布機密訊息前,著手簽署保密協議。記住,這裡有風險,你需要保持警惕並確定你準備限制的「內容」,才能有效達成訊息或IP保密的效果。 作為公務員或皇家受僱人員,您無需簽署保密協議,即可與其他公務員或皇家受雇人員談論,但您應標註任何具安全議題的資料,以確保任何文件都得到適當處理。 當您準備好使用NDA 時,您的法律團隊或創新團隊可以就保密事項方面提出建議,並撰稿一份適當的NDA 供您使用,他們也需要您提供一些意見。在某些情況下,您的潛在合作夥伴,特別是公司,可能更願意您使用他們所起草的NDA,在此,重要的是讓您的法律部門或是創新團隊共同檢視審閱過。 一個好的NDA,應該要將想法和訊息限制在特定允許的目的之下使用,這有可能是對你的想法的評估或合資企業的討論,這個允許目的應該在NDA中盡可能明確地指定。 NDA的允許目的用途可擴大,但卻很難限縮對您的想法或訊息的使用限制。 而針對保密協議,應思考這個保密應該持續多久,通常會將其限制為3年或5年。在那之後,他們將能夠使用和揭露您的資訊,一旦這些資訊被公開,NDA就不再有效力。 有些訊息是可以永遠被保密的,例如: 非專利之專有技術、客戶名單、有關參與專案的個人資訊。 一些公司或組織可能會要求您簽署一份文件,同意他們對於你的點子或是訊息不負有保密義務,如果是這樣,你需要決定是否要向他們透露您的想法,然後與法律部門或創新團隊討論。 NDA作為一份法律合約,NDA應該被審慎看待。NDA中涵蓋的任何訊息和討論內容應予以保密,不得透露給任何其他人。如果有任何違反協議的行為,另一方可能有權請求經濟上和其他損失(損害賠償)。 保密協議的種類 NDAs可以是單向的或相互的(雙向的)。如果只是您要揭露單方訊息,請使用單向 NDA,如果是雙方都要揭露訊息,那麼就要簽訂相互保密協議。 如果 NDA 的另一方在不同的國家/地區,NDA 將需要闡明該協議適用的何地的法律規範,像是英格蘭和威爾士的法律體系就與蘇格蘭不同。它還需要說明該協議可以在哪些法院訴訟。重要的是,一個國家的法院是無專屬管轄權。 紀錄 您應該記錄您在會議或演示中揭露的內容,並請在場人員在演講的文件副本或是技術圖上簽名,以證明他們已經看過,也需記錄在討論或對話等非正式場合中披露的訊息,記錄發生的時間以及地點。 4.保密總覽: (1)在與外部各方舉行任何會議或共享訊息之前,請考慮您是否打算揭露機敏訊息。如果你將揭露,您可能需要保密協議,這取決於您與誰共享訊息。 (2)保留已揭露內容的紀錄(書面或口頭),因為有可能需要確定訊息屬於誰。 (3)如果訊息是機密訊息,將其標記為機密訊息可能很有用,因這樣有提醒注意的效果,也不要害怕告訴他人有關希望他們對此訊息保密的資訊。 (4)確保由適格的人簽署 NDA,它應該由代表組織並有權限簽署的人簽署。 (5)始終向您的法律部門或創新團隊尋求建議。 (6)若您想參與英國政府以外的活動,請仔細考慮您可以提供的訊息。如果不確定,請向您的法律團隊尋求建議。 六、智慧財產的商業化 「智慧財產的商業化」意味著它被使用或處分以換取對價,無論是現金、實物還是任何其他形式,這是透過法律協議以管理和控制,例如授權或轉讓,這些協議授予第三方權利使用別人的IP。 (一)轉讓 就像房子可以買賣一樣,智慧財產也可以出售或轉讓給他人。這稱為轉讓,一旦轉讓,原所有者將失去智慧財產權利。如果原權利人(original owner)在轉讓後繼續使用智慧財產,他們可能會有侵害新權利人的風險。 (二) 授權 IP也可以被授權。這類似於公寓的「租賃」, IP 所有者允許其他人(被授權人)使用IP,以換取對價,IP的所有人仍保持不變。這授權可以限制使用的期間,也可限制使用範圍。 專屬授權(exclusive licence)係所有人只能允許一個被授權人使用智慧財產,並且所有人不能將同一IP授權給任何其他人,也不能使用該 IP 本身。 非專屬授權(Non-Exclusive licence)非專屬授權係指智慧財產的所有者,可以授權給多個被授權人,而IP的使用方式和範圍可以定義和限制。 3

3綠商標分析報告出爐 統一公司搶占先機

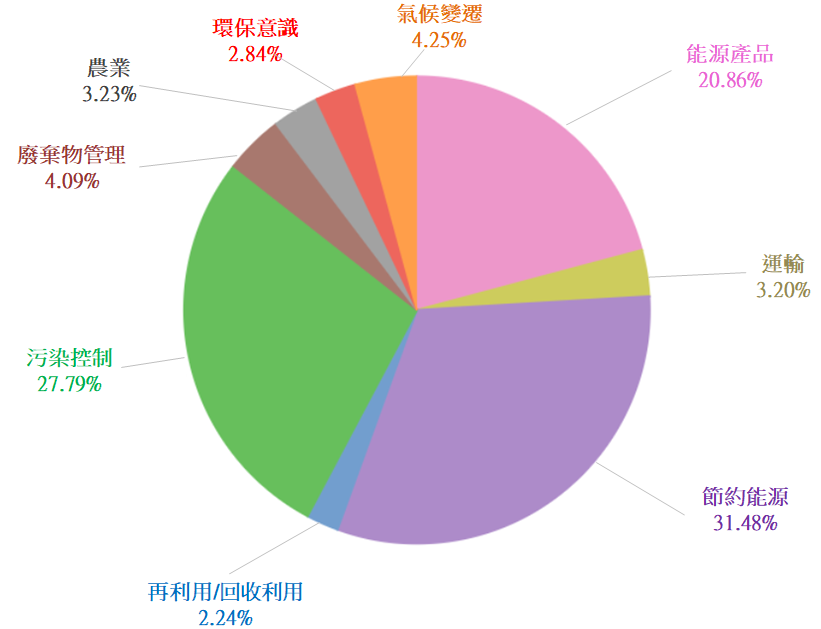

為協助業界瞭解我國綠商標申請註冊趨勢,進行淨零減碳布局,智慧財產局整理分析我國綠商標在各大產品類別之申請趨勢,完成「我國近十年綠商標產業之比較分析」報告。其中,統一企業股份有限公司(下稱統一公司)、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司之綠商標申請量名列前茅。 商標是表彰商品或服務來源,同時也是目前市場與經濟走向的指標,正當全球都積極努力將發燒中的地球搶救降溫至原有綠色大地,除了技術面的介入,智慧財產權中的商標,同樣也是這場淨零賽局中重要的一環,吸引許多大企業品牌進行減碳布局。 智慧局完成之分析報告係參考歐盟智慧財產局對歐盟綠商標之研究,以商標申請所採用的「商品服務尼斯分類(Nice Classification)名稱」篩選過濾,進一步彙整轉換為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類、35小類的綠色商品,並分析綠商標占該類商標申請量的比例,提供業者進行綠色商標布局及因應國際氣候變遷及淨零排放策略之參考。 分析報告指出,近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約15%(附圖1),整體觀察,前期(2013-2015年)平均約為12.41% ;中期(2016-2019年)平均約為14.72%;後期(2020-2022年)平均約為15.87%,維持成長趨勢,顯示業者越來越重視綠商標布局。另按綠色產品九大類別群組之百分比(附圖2)分布狀況來看,前三大依序是「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」,其總量占綠商標申請量八成以上,可見產業商標布局係以該三大領域為重心。 智慧局表示,綠商標之申請量(附圖3),我國籍申請人位居第一,其次依序為中國大陸、日本及美國。中國大陸在運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面的領域表現亮眼,而日本除了節約能源、氣候變遷之外,各大類均位列前三名,美國在能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面則有良好的表現。 另按九大群組各大類前三大申請人之排行(附圖4),可發現統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司多次於排行榜中重複出現,堪稱我國綠商標申請之大戶。特別的是,「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域的前二名均由統一公司、美國蘋果公司所囊括。尤其是統一公司,除了第二、七大類之外,於各大類均擠進前三名,可見該企業努力深耕臺灣及推動淨零碳排的決心。 智慧局強調,為實現淨零排放綠色目標,把新產品推向市場,並對現有產品重新改良或設計,使其更具永續性,對於品牌所有者以及消費者而言,環保因素已變得越來越重要。綠商標可讓品牌較容易抓住消費者的目光,並展示其企業品牌永續價值,建議企業及早進行綠商標布局,以善用綠商標優勢,搶占市場商機。 相關資料可於下列網址查詢:https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-985-201.html 業務主管:(商標)胡秉倫組長02-23767503 行動電話0931-352985 [email protected](商標)呂姝賢高級審查官02-23766052 [email protected]新聞聯絡人員:余佩真 02-23766161 行動電話0963-689602 [email protected] 4

4日本特許廳2023年現狀施政報告—臺灣福寶「Free Walk」外骨骼機器人成功拓展商業版圖

日本特許廳(JPO)於2023年3月發布《2023年現狀施政報告》,彙集2022年度JPO的統計資訊和施政成果,內容涵蓋JPO近幾年智慧財產申請趨勢,2022年JPO的智慧財產(IP)制度執行成果、修法情形,以及提供給外界的支援措施等資訊。 以下針對JPO《2023年現狀施政報告》第二部分第三章的具體施政措施進行說明: 一、支援措施(一)新創企業支援對於想利用創新科技和理念快速擴展事業的新創企業而言,能與全球競爭的IP策略至關重要。JPO從不同層面提供新創企業支援,藉此促進其IP活動。 1.IP加速計畫(IPAS):JPO派遣IP輔導團隊,提供早期階段的新創企業在發展IP策略方面的支援。上述輔導團隊由IP專家組成,例如專利代理人、商務專家、創投家等,JPO並透過成立一個知識分享計畫,培養這類專家。2022年JPO總計輔導25家企業。 2.超加速審查/利用面詢的加速審查:現行超加速審查要求申請案必須同時符合與商品化實施相關,且曾向外國專利局提出申請,但新創企業的專利申請案若與商品化實施相關即可申請。JPO的加速審查措施將促使透過該制度提出申請案的新創企業,利用第一次審查意見通知之前的面詢,策略性取得專利權。2022年,新創企業透過超加速審查和加速審查提出的申請分別有27件、421件。 3.資訊傳播:JPO於2018年為新創企業成立一個IP入口網—「IP Base」,除了提供IP專家檢索、讓使用者可向IP專家諮詢的Q&A專區,也發布有關日本與外國新創企業的IP策略案例集、IPAS案例集,以及創投家指南。「IP Base」的Youtube頻道上亦有提供給IP初學者和新創企業的影片。JPO也為新創企業定期舉辦IP研討會與研習課程。 4.規費減免:新創企業的請求審查費用、專利規費、國際申請案規費均減免至原規費的三分之一。 (二)中小企業支援JPO提供中小企業簡單易懂的支援措施資訊,內容涵蓋JPO與獨立行政法人工業所有權情報研修館(The National Center for Industrial Property Information and Training,簡稱INPIT)提供的各類支援措施,包括智慧財產綜合服務臺、IPR制度研討會、專利規費減免、海外智財專家派遣、海外申請專利補貼、拓展海外事業支援措施、PCT申請規費減免等。 JPO建立IP融資入口網,協助中小企業利用IP評估公司的商業潛力,並引進能促進中小企業從金融機構獲取融資和管理支援的措施。 JPO與INPIT也將以2020年7月成立的「第二次區域性智慧財產復興行動計畫」為基礎,針對IP利用具有高潛力的企業,派遣IPR專家在實務面提供持續性支援,直至其事業成長。 (三)提供大學支援措施之相關資訊JPO與INPIT所開發的綜合支援措施,涵蓋面向從發明創新,到IP活用與商品化,藉此在創新來源的大本營—大學裡推廣IP活動。 JPO「派遣IP策略設計師至大學的專案」:IP策略設計師攜手產學合作、特定技術領域的專家,與大學研究者或參與和協助研究者進行溝通,協助這些研究者找出尚未受到IPR保護的研究成果、分享專業知識,並就其研究後續發展與商品化提供IP策略建議。透過本專案所取得的知識與經驗將集結成冊後發行。 JPO「以日本申請案為基礎,提供新創企業的國際註冊支援專案」:針對那些預計透過衍生企業進行商品化的大學和機構,若以日本國內申請案為基礎進行海外專利申請,本專案將補貼部分申請規費,並支援全球商品化的傑出技術與創新。 INPIT「IP生產者(IP Producer)派遣專案」:派遣IP專家至大學與研究發展聯盟等,推廣研發專案透過競爭型公共資金進行融資,並從IP觀點支援專案研究成果的社會實踐。另外,INPIT也實施「產學合作/新創企業之顧問專案」,提供兩類服務:(1)專案隨行支援:除了派遣IP專家至大學和合作企業進行產學合作活動,也支援產學合作專案研發成果的社會實踐。(2)諮詢與人才培育支援:透過產學合作/新創企業服務臺,提供大學在產學合作活動方面的諮詢。 (四)推廣開放式創新的契約範本由JPO和經濟產業省(METI,下稱經產省)推出,該契約範本是針對研發型新創企業與企業間進行契約協商所發布的指南。契約範本依技術領域分為「新材料版本」與「AI版本」兩類,具體描述特定契約協商的「模擬情境」,以及在該等情境下,理想契約的型態與相應的協商方法,並呈現出不同於傳統妥協的新選擇。 2022年JPO推出的2.0版契約範本,除了便利性考量,還加入了契約實務,以及「大學版本」。大學版本特別針對大學與新創企業/企業間的合作議題進行討論。這些契約範本及相關手冊、影片均公開於JPO的開放創新入口網。 (五)協助IP管理的推廣和實施JPO推廣與支援企業利用IP全景,管理與開發IP,也在IP ePlat平台上發布有關IP全景的線上研討會影片等。此外,JPO於2022年5月發布了案例研究,匯集與企業間面詢的成果,內容涵蓋受訪企業的IP利用與管理實務,特別是管理者與IP部門間的溝通。 (六)IP人才培育1.IP教育的普及JPO與INPIT製作許多IP教材,並置於官網供公眾使用。舉例而言,JPO於2022年除了提供「SDGs與價值創造—探索入門(教學用IP創造教育內容)」,一本用於高中課程的教材彙編,也提供培養IP管理人才的教材,例如一本包含17個與企業管理和IP相關措施有關案例和提問的案例集。 2.為開發IP能力的IP學習學校支援計畫為促進對IPR保護及其利用之相關知識的瞭解,JPO支援「明日的產業人才」的學生就讀職業高中和技術學院。2022年已有38所學校加入支援計畫。 3.專利競賽與設計專利競賽本競賽會選出由高中、技術學院、大學學生所創造出的傑出發明與設計,除表揚獲獎學生,也會協助其申請專利及取得專利權。 (七)透過資通系統提供使用者支援1.針對使用者便利性進行系統開發:JPO自2013年起進行系統優化,並配合數位轉型政策持續改良系統以改善使用者體驗。2022年1月JPO完成公報系統的更新,大幅縮短公報發行所需時間。 2.日本專利資訊平台(J-PlatPat):J-PlatPat是一專利資訊線上平台,提供專利、新型、設計、商標及法律狀態資訊的檢索。2022年,隨著JPO公報系統更新,J-PlatPat裡的公報資料將每日更新。 3.試辦利用API取得專利資訊:為了推廣專利資訊的進一步使用,JPO於2022年1月試辦提供API給有興趣的使用者,使其獲得專利資訊。API提供日本專利的書目資料、進度資訊,以及拒絕理由通知書等文件內容。這讓透過機器取得專利資訊變得可能,且API也讓專利資訊的使用更為多元。 二、標準必要專利(SEP)措施(一)修正「標準必要專利授權談判指南」為了提升標準必要專利授權談判的透明度與可預測性,以促進專利持有人和實施者間的協商,避免或快速解決爭議,JPO於2018年製作「標準必要專利授權談判指南」,並公告於該局網站。 因應近期法院判決與產業間爭端漸增,JPO根據法院判決、最新全球趨勢,以及徵求意見過程所接收來自國內外的建議,對指南進行改版。改版指南(日文版)於2022年6月發行,英文版則於同年7月公布。 (二)2022標準必要專利座談會:最新全球趨勢及前端討論(2022年5月於線上舉行)由時任JPO廳長及來自日本、美國、歐洲的專家分別介紹其國內最新標準必要專利發展趨勢。此外,專家小組會議也會就全球法院判決進行解讀,並從不同面向,諸如企業、學術與法律層面,就必要性進行判斷。 三、綠色轉型技術分類專利清單(GXTI)GXIT是由JPO於2022年6月發布,提供一覽綠色轉型相關技術的技術分類清單。GXIT中的每個項目包含專利檢索式和檢索專利的文件。 GXTI示範了特定綠色轉型技術該如何檢索相關專利文獻。GXTI可望被用來揭露綠色轉型相關技術趨勢,並以客觀數據呈現出企業商業活動和氣候變遷議題之間的關係。 四、JPO業務改善措施(一)JPO設計驅動之管理實務1.I-OPEN計畫:旨在鼓勵創造IP之附加價值,以及利用IP解決貧窮、性別、環境等社會議題。JPO於2022年11月受理I-OPEN之申請,並提供這些I-OPENER一對一支援,並開始製作課程影音。專利律師、藝術總監及其他專家將在影片中提供約莫10分鐘的簡介,說明如何利用IP知識與技能,為社會議題找尋解決方案。 2.提供中小企業支援JPO於2020年為中小企業成立設計驅動管理支援團隊,以「創造在設計管理、IP與地域滲透之間的良好循環」為願景,執行以下四項試行措施:(1)將設計驅動管理與提升IP意識進行結合(2)傳遞資訊給地方中小企業及地方政府(3)與地方政府等成立合作制度(4)推動設計驅動管理之引進與執行 設計驅動管理支援團隊於2022年更名為「中小企業支援團隊」,重新檢視JPO的中小企業支援措施,並推動設計驅動管理。JPO除了以利害關係人之設計思考為基礎,制訂新措施,也根據過去財政收支情形,就設計驅動管理與IP之間的關係,勾勒出基本輪廓,並進行支援工具的開發。 (二)JPO流程簡化因應COVID-19所帶來的社會變遷,日本政府開始採用遠端辦公,改善執行效率,並透過推動流程數位化,並讓審判流程得以提交DVD-R形式的證據副本等措施,以達到數位政府的目的。 1.流程數位化:JPO為進一步改善電子申請流程以及線上配送系統,以解決部分申請文件之附件仍需紙本用印,以及僅有四分之一的回函係以電子形式發送給申請人之情形,JPO於2021年發布「推動JPO流程數位化計畫」,預計於2024年3月以前,發行一套能讓所有申請流程、配送流程均採電子形式的系統。 2.審判流程中提交DVD-R等形式的證據副本:過去各方當事人僅能以紙本提交有關無效審判、異議案件等之證據,後經2022年11月1日修正行政命令之施行,現已能以電子形式提交證據資料。 五、傳遞有關JPO措施相關資訊給海外使用者為讓海外使用者向JPO申請IP及取得權利的流程更為順暢,並促進對JPO政策的瞭解,JPO提供海外申請人一系列支援措施,包括: 「The JPO Quick Reads」提供海外使用者可利用的政策資訊,例如JPO在各國的駐外單位、JPO有國際合作的國際註冊申請、國際會議報告等。 「The JPO Key Features」提供有關專利、設計、商標和審判等相關措施之資訊。 JPO網站提供各種給海外使用者參考之教材與資源,並發布海外企業在日本因取得專利權而成功擴展商機之成功案例。以下為其中兩個成功案例: (一)福寶科技(Free Bionics Japan):由投入外骨骼機器人技術研發的工研院團隊,於2016年在臺灣成立福寶科技總部,並於隔(2017)年成立日本福寶。福寶科技結合軟、硬體及服務方面之高端技術能力,研發出「Free Walk」外骨骼機器人之行動輔具。「Free Walk」具備重心轉移感測技術,能協助下半身癱瘓患者行走。 由於日本擁有復健機器人之領先技術,同時富有該技術領域之市場商機,因此福寶科技選擇日本作為第一個海外拓商之據點。此外,福寶科技除與日本醫療代理商USCI合作,成功取得其資金挹注與支援,藉此進軍日本市場,也與佐賀大學附設醫院及多家醫院聯合拓展商業版圖。 在日本布局專利是福寶科技之核心IP策略。取得專利權不僅保護了該公司權利,提升高端科技的說服力,也有助於擴展商業合作。 (二)皮耶法柏集團(Pierre Fabre)皮耶法柏集團於1951年成立,是以製藥產品及化妝品馳名的法國製造商。該公司於1985年與日本資生堂合資成立「雅漾(Eau Thermale Avène)」品牌,迅速成為第一批進軍日本市場的護膚品牌,而日本也成為皮耶法柏集團接下來40餘年的主要市場。 歐洲與亞洲在美妝產品潮流與消費者期待上大相逕庭,法規也有所落差。舉例而言,部分在歐洲獲准的成分,在日本無法採用。因此,根據日本或亞洲市場需求進行創新、研究和產品開發是有必要的。 皮耶法柏集團採取的IP策略是:1.由於日本是藥妝產品之重要市場,以及以高科技、創新為導向的國家,因此在日本取得專利至關重要。在化妝品產業方面,創新產品的生命週期約莫數年,必須不斷創新並維持競爭優勢,因此取得專利相形重要。在製藥產業方面,新藥在進入市場前,多半會先在日本取得專利保護。2.不論是藥品或化妝品,日本一直都是皮耶法柏集團必定會布局專利的重要地區。3.JPO在專利申請流程以及專利核准的品質方面,在全球是有目共睹的。在日本取得核准專利,代表專利擁有足夠強度、進步性、為有效專利,且能向其他專利局提出專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,簡稱PPH)申請。皮耶法柏集團會利用已在日本核准的專利,向其他專利局申請PPH;或是利用已核准的歐洲專利,向JPO遞交PPH審查。 5

5WIPO發布COVID-19疫苗及治療專利全景報告

自COVID-19大流行開始以來,研究和創新的努力,在對抗SARS-CoV-2病毒和COVID-19疾病方面,做出了卓越的貢獻。 本《專利趨勢報告》是對COVID-19 疫苗和治療的觀察結果,並以2022年3月發布的第1份「WIPO COVID-19疫苗和治療藥物之專利分析報告」的洞察為基礎。 一、與疫情流行相關的專利申請活動相當活躍 本報告進行的專利檢索,查看了2020年1月至2022年9月的相關專利申請,共發現7,758件與 COVID-19相關技術的專利申請,其中1,298件與疫苗研發相關,4,787件與治療相關。 與 COVID-19相關的專利申請活動在數量和申請速度上,都超過其他(例如流感和SARS等)病毒和疾病。 二、專利申請活動集中在WIPO及三大專利局 由於COVID-19疫情蔓延全球,殃及超過100多個國家,因此COVID-19疫苗和治療方法擁有全球市場,世界各地的專利局都收到相關專利申請,並有30個專利局公開了疫苗專利,有44個專利局公開了治療相關的專利。 世界智慧財產權組織 (WIPO)管理的專利合作條約 (PCT)體系,收到了最多與COVID-19相關的疫苗和治療專利申請,其次是中國國家知識產權局(CNIPA)、美國專利商標局(USPTO)和歐洲專利局(EPO),都收到了大量的疫苗專利或治療專利的申請。 WIPO占最多的申請件數,藉由WIPO管理的PCT體系提出專利申請,而得以在多個司法管轄區,都受到保護。 三、商業界和研究界皆於專利布局做出了貢獻 專利申請人在公司與大學及研究組織間,幾乎是平均分布。以公司為申請人的疫苗專利申請有52%,治療專利申請有49%;以大學和研究組織為申請人的疫苗專利申請有42%,治療專利38%;以公司為申請人,在這兩類專利申請數,所占比例還是較多。 四、中國大陸是疫苗及治療相關專利申請的主要來源國 專利申請人的所在地可以提供有關專利申請人概況和來源國的專利活動訊息。 排序前五的專利申請人來源國,在疫苗領域是中國大陸、美國、德國、韓國和俄羅斯聯邦。在治療領域,中國大陸、美國、韓國、印度和德國是專利申請最多的國家。 圖 1 各IP局受理疫苗專利申請概況 30個專利局受理了與COVID-19疫苗相關專利申請,WIPO及CNIPA受理最多的疫苗專利申請,其次是USPTO、EPO(如圖1)。 圖 2 各IP局受理COVID-19治療專利申請概況 WIPO、CNIPA及USPTO受理最多的治療專利申請,超過百餘件申請量者,尚有EPO、南韓、印度、澳洲、加拿大及日本(如圖2)。 五、圍繞mRNA和其他類型疫苗的討論頻率,與實際COVID-19 疫苗的專利活動很不一致 儘管疫苗的全球討論主要集中在 mRNA疫苗上,但不同類別疫苗在世界各地亦有相當的討論。 兩個明顯的不一致為,COVID-19 mRNA疫苗占了西方世界的大多數疫苗接種,但與此類疫苗相關的專利,僅占統計數據的 11%;相反的,蛋白質次單元疫苗(protein subunit vaccines),占同一地區接種疫苗劑的不到1%,但占疫苗專利統計數據的最大部分,達到47%。 圖 3 2022年1月至9月公開之COVID-19各種疫苗專利申請概況 近半(47%)的疫苗專利是蛋白質次單元疫苗(protein subunit vaccines),其次是新型的疫苗種類-病毒載體疫苗,占21%的疫苗專利(如圖3)。 中國大陸幾乎僅使用不活化疫苗/滅活疫苗(inactivated vaccines),而非洲主要使用病毒載體疫苗(viral vector vaccines)。 六、小分子藥物和生物製藥是兩大主要類型的治療藥物 COVID-19的治療藥物專利主要分為三種主要類型: 1.小分子藥物包括合成化合物,也可以是從植物萃取及純化的天然產物。 2.生物製藥包括抗體、非抗體肽/蛋白質(non-antibody peptides/proteins)、細胞和核酸藥物(cell-based therapies and nucleic acid-based therapies)。 3.傳統醫學 COVID-19 治療專利申請最大宗為小分子藥物和生物製藥,分別占治療專利統計資料的50%和43%。 然而,傳統醫學也在對抗COVID-19中發揮作用,在治療資料庫中,有10%的文件揭露了使用傳統藥物治療COVID-19。 七、抗體占生物製藥的三分之一,並且在新開發的病毒中和抗體(virus-neutralizing)中,引入了一類新的抗病毒藥物 在專利揭露的生物製藥中,抗體約占生物製藥的三分之一(34%),是增長最快的一類。 COVID-19治療型抗體包括新開發的中和抗體-針對SARS-CoV-2棘蛋白(Spike protein,S)的中和抗體,以及先前已發展的抗體,即調節宿主面對病毒時的免疫/發炎的抗體。 病毒中和抗體代表了一類新的抗病毒藥物。中和抗體能夠與病毒蛋白中關鍵片段之各個區域結合,從而有效阻斷病毒S蛋白(viral S protein)與人體細胞上受體結合。 其他可以使用在人類宿主因素的抗體,可以在COVID-19重症病例中,減少發炎反應,並對抗細胞激素風暴(cytokine storms,又被稱為免疫風暴)的不利影響。 八、有關 COVID-19 治療的其他創新方法 COVID-19之創新治療方法包括:使用CRISPR-Cas技術,靶向病毒基因以破壞病毒感染宿主細胞能力;以核酸為基礎之藥物設計,例如小干擾RNA、短髮夾RNA、微RNA、反義寡核苷酸、核酸適體(aptamers),攻擊不同生命週期階段的COVID-19病毒及調節宿主依賴性因子。 最後,新型遞送載體,例如工程外泌體(即膜結合的細胞外囊泡,extracellular vesicles)。此類能富含所需的分子,包括藥物的外泌體生物技術出現,使的新型遞送的載體可以商業化生產。 含有免疫調節物質(immune-modulating substances)的藥物或載貨外泌體(cargo-loaded exosomes)與抗病毒物質結合,可以為疾病提供快速和有目標性的治療。 九、製藥公司、生物製藥新創公司及大學都參與合作 大型製藥公司與相對較小的生物技術公司之間或是大學與這兩種類型的商業公司之間的合作,在世界不同地區都很明顯。例如,埃默里(Emory)大學、默克公司(Merck)和 Ridgeback Biotherapeutic皆參與了口服抗病毒藥物 molnupiravir(莫納皮拉韋)的開發。 默克公司和藥品專利池(Medicines Patent Pool)還簽署了一項許可協議,向低收入和中等收入國家提供molnupiravir作為COVID-19治療藥物。疫苗和治療法的開發人員還在製造階段與不同的製造商合作。 十、與疫苗加強劑(booster vaccines)相關的專利,僅占疫苗專利資料庫的一小部分 在專利資料庫中,約僅5%的疫苗專利在強調加強劑的使用,這與廣泛的媒體討論、政府推薦及政策的辯論熱度很不一致。 疫苗加強劑的使用資料,按國家和收入水準顯示,高收入經濟體的疫苗加強劑接種率較高,而低收入地區的加強劑使用率非常低,中等收入國家介於兩者之間。 十一、大約十分之一的 COVID-19 治療專利與傳統醫學相關 從2020年1月到2022年9月,公佈了523件與傳統醫學相關的專利申請。與傳統醫學相關的治療專利,大多數是由位於亞洲的申請人提交的,有超過60%的專利是在中國國家知識產權局(CNIPA)提交的。印度和韓國的智慧財產局是傳統醫學專利的第二大專利受理局。 十二、與長新冠(long COVID)相關的專利占比不到2% 長新冠(long COVID)的治療方法,依據世界衛生組織(WIPO)將其定義為在最初感染SARS-CoV-2三個月後,症狀持續或是發展新的症狀,且症狀持續至少兩個月而無法用其他的診斷排除。與治療長新冠的治療,在22個專利中被揭露。大多數(有13個專利)的專利為治療長新冠的小分子療法,其餘部分包括用於長新冠治療的生物藥物、傳統藥物和其他類型的療法。 十三、與COVID-19治療藥物配方有關的專利,公司申請人提交的最多 超過 90%的治療藥物配方專利申請是由公司申請人,提交的,不論是單獨提交的,或者是與大學、研究機構或是個別發明人合作提交的。 在這部分的專利中,大多數與小分子療法(64%)有關,其次是生物製藥(34%)。 十四、近四分之一的專利申請是多個申請人合作的結果 專利申請擁有一個以上的專利權人,占資料庫的24%。 在疫苗資料庫中,所有申請人類型之間都有合作,包括企業、大學和研究機構。在治療方法的資料庫中,大部分是由大學和研究機構共同合作。 資料來源:1.WIPO發布COVID-19疫苗及治療專利全景報告https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0003.html2.報告全文<span lang="en-US" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: top;">https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4658 6

6DPMA:電池技術相關創新大幅增加,再生能源則呈現停滯

德國專利商標局(DPMA)2023年的DPMA使用者論壇(DPMAnutzerforum 2023)發布電池技術相關專利趨勢分析訊息。 電池技術是電動汽車和可再生能源廣泛使用的關鍵技術之一,依分析資料顯示,與電池相關的技術專利申請數量激增,尤其是來自亞洲和美國的專利申請。然而,與可再生能源相關的創新活動,卻停滯不前。 2022年,共有4,651件與電池技術相關之有效專利申請在德國公開,這幾乎是五年前申請數量的2.5倍,從2021年到2022年,申請數量就增長了35.2%。 圖 1 2013年至2022年德國公開之電池技術有效專利件數 圖 2 2022年德國電池技術有效專利申請占比(依申請人來源國) 在2022年電池技術申請來源國排序中,韓國(1,155件)為電池技術專利申請公開最多的國家,其電池技術申請數量比前一年增加了69.9%,韓國同時也是創新方面最具活力的國家,日本(955件)排序第二,德國(898件)排序第三。 DPMA發現來自亞洲和美國的申請者,在與電池技術相關的創新活動顯著增加:在申請數量成長率方面,韓國(+69.9%)位居榜首,美國(+43.4%)、中國大陸(+40.6%),分別排序第二和第三,日本(+23.3%)排序第四。 德國(+11.3%),是申請數排名前五中,成長較不活躍的國家。 圖 3 2022年電池技術專利申請量、占比及成長率 電池技術專利排序前五的企業中,有兩間為德國汽車製造商 亞洲強大的創新能量,呈現於企業於電池技術專利申請量排序較前者,韓國LG在2022年公開的專利申請量為768件,以相當之領先優勢位居第一,領先於排序第二的中國大陸寧德時代新能源科技(295件)。德國汽車製造商Bayerische Motoren Werke AG(BMW)(175件)排序第三,福斯汽車(Volkswagen)(125件)排序第四,緊隨其後的是日本公司Panasonic(124件)。 圖 4 2022年德國電池技術專利申請前五大申請人 有關可再生能源的專利申請停滯不前 與存儲技術不同,製造可再生能源的創新活動停滯不前。 與過去幾年相同,2022年公開的太陽能技術、風力發電、水力發電和地熱能以及沼氣技術的專利申請總數,與上個年度持平。雖然太陽能技術應用略有增加,但風力發電應用卻有下降。 在2022年的來源國排序中,與往年一樣,德國申請者領先。在太陽能技術方面,德國排名第一,領先於美國和中國大陸。在風力發電方面,丹麥排序第一,其次為德國,第三為美國。在地熱能/沼氣和水力發電等技術之申請案明顯較少,德國分別位居第一和第二。 *本分析數據,將上述技術在德國有效之專利,不論是在DPMA或EPO提出的申請,皆列入但並未重複計算。另因專利申請在18個月後公開,因此2022年新申請的發明,不包括在本分析中。又本分析係以最相關的技術類別 (IPC)來做分析,但由於沒有完全可歸屬各個領域的類別,因此分析並不完整。 資料來源: DPMA:電池技術相關創新大幅增加,再生能源則呈現停滯https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/27march2023/index.html 7

7EPO:2022年創新強勁,發明專利申請量持續成長

2023年3月28日發布的2022年歐洲專利指數(Patent Index 2022)顯示,歐洲專利局(EPO)在2022年收到19萬3,460件發明專利申請,比2021年增長2.5%,創歷史新高。2022年發明專利申請的前五大來源國/地區,分別為美國、德國、日本、中國大陸及法國,臺灣則排序第19。 發明專利申請2020年小幅下降(-0.6%),2021年增長4.7%,在2022年亦持續增長2.5%。專利申請量的增加,是企業投資研發的早期指標,顯示儘管2022年全球經濟存在不確定性,但創新依然強勁(如圖1)。 圖 1 EPO受理發明專利申請件數 數位科技、電池和半導體正蓬勃發展 數位通訊領域,較2021年增長11.2%,再次成為2022年專利申請量最多的領域,緊隨其後的是醫療科技(+1%)和電腦科技(+1.8%)。 數位科技發明專利申請的大幅增加,正在滲透到許多其他領域,例如醫療照護、交通和農業。 電子機械能源裝置(electrical machinery/apparatus/energy) 成長18.2%,其包括與清潔能源(clean energy)相關的發明,是前十大技術領域中增長最快的,部分原因是電池技術的蓬勃發展(+48.0%)。 半導體 (+19.9%) 和視聽科技(+8.1%) 領域也有強勁的成長,儘管申請量基數較小(如圖2)。 圖 2 2022年EPO發明專利申請量排序前10大技術領域 製藥(pharmaceuticals)領域的專利活動繼續穩定的上升,成長了1.0%,是在過去十年中,首次超越交通運輸領域(-2.6%),進入申請量前五的技術領域;生物科技 (+11.0%) 也繼續蓬勃發展。 圖 3 數位通訊2018年至2022年申請量及成長率 數位通訊領域包括基本電子電路和電子通訊,連續4年保持正成長(如圖3),該領域包括例如擴大器、解碼器和電報通訊。 中國大陸和美國的強勁增長 2022年EPO發明專利申請量前五的來源國/地區分別是美國(占總數的四分之一)、德國、日本、中國大陸和法國,臺灣則排序第19(如圖4、圖5)。 2022年整體申請量的增長主要受到來自中國大陸申請的影響,與2021年相比增長15.1%。中國大陸的申請量在過去五年中,增加了一倍多,以及來自美國的申請量成長2.9%、韓國成長10.0%。 來自39個歐洲專利組織的成員國,專利申請量共8萬3,955件,與2021年的8萬3,894件,成長量僅0.1%,申請量持平,但它們在總數中的占比卻下降了一個百分點,低於44%。 來自歐洲以外地區的EPO專利申請數越來越多,這突顯了歐洲市場對世界各地的公司具吸引力。 圖 4 2022年前50大歐洲專利申請來源國/地區 圖 5 2022年專利申請來源國/地區(由申請表上列第一個申請人之居住國而定) 從技術趨勢來看,美國專利申請在數位通訊和電子機械能源裝置領域大幅上升。歐洲公司在數位通訊方面提交的申請較少,但在電腦科技、醫療科技和生物科技方面的申請卻多了許多。來自中國大陸的專利申請在大多數主要技術領域都有所增長(如圖6)。 圖 6 歐洲專利申請主要來源國技術領域趨勢 歐洲國家趨勢:德國公司提交的申請案較少;愛爾蘭、瑞士和比利時呈現強勁增長 德國是歐洲專利申請來源最多的國家,德國公司的專利申請量去年下降了 4.7%,這主要是由於交通運輸(包括汽車)、電子機械能源裝置和有機精密化學等領域的下降。 大多數其他主要歐洲專利申請國家的申請都有所增加,包括法國 (+1.9%)、瑞士(+5.9%)和荷蘭(+3.5%)。 在每年申請量超過1000件的其他歐洲國家中,愛爾蘭 (+12.3%)、比利時 (+5.0%) 和奧地利 (+3.4%) 的增長最為強勁。在平均每人專利申請(patent applications per capita)方面,瑞士再次領先,其次是一些北歐國家。 華為(Huawei)在申請人排序居首位 2022年EPO專利申請的主要專利申請人是華為(2021年排序第一),且自2017年開始已經第四次排序第一。其次是LG(從2021年的排序第三上升至第二)、高通(從第七位躍升至第三位)、三星和愛立信。前十名包括四家歐洲公司、兩家韓國公司、兩家美國公司以及中國大陸和日本各一家(如圖7)。 圖 7 2022年前10大申請人 每五個專利申請中就有一個是小型公司 申請發明專利不僅是大型公司感到興趣,EPO的專利申請中有很大一部分來自較小型的公司,可發現2022年,來自歐洲國家的EPO專利申請中,有五分之一來自個人發明或中小型企業(少於250名員工)。另有7% 來自大學和公部門研究機構(如圖8)。 圖 8 2022年歐洲專利申請人類型之占比 資料來源: EPO:2022年創新強勁,發明專利申請量持續成長https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230328.html 8

8WIPO發布鈦相關專利趨勢報告-陶瓷使用鈦及鈦塗料專利家族,臺灣全球排序第6

本報告概述了截至2022年4月,所發布的從鈦鐵礦中提取二氧化鈦和鈦金屬,以及與鈦化合物工業應用的專利活動。自2002年以來,從鈦鐵礦中獲取二氧化鈦的提取過程專利活動,有強勁的增長。二氧化鈦生產專利主要貢獻者,是來自中國大陸、澳洲和美國的公司,反映了這些國家對二氧化鈦工業生產的貢獻。 自2012年以來,越來越多且大量的專利,描述了二氧化鈦的工業應用,包括在電子產品的陶瓷絕緣體中、在電子設備及汽車電池中作為電極使用。二氧化鈦的工業應用領域主要參與者,是電子和汽車的跨國公司,主要來自日本、韓國和幾所中國大陸大學。數家領先的工業要角,都是非常頂級的,顯示了這些技術的成熟度及其廣泛的工業用途。 在陶瓷使用鈦的專利活動,以臺灣為第一先申請之國家專利家族數量,臺灣排序第6;依按管轄劃分,陶瓷相關專利家族至少有一被授予專利者,臺灣排序第7。在鈦為基礎的塗料專利活動,以臺灣為第一先申請之國家專利家族數量,臺灣排序第6;依按管轄劃分,鈦塗料專利家族至少有一被授予專利者,臺灣排序第7。 一、簡要介紹 鈦是地殼含量第九高的元素,總量約占地殼的0.6%,可應用在許多領域,最常見的應用形式為二氧化鈦(titanium dioxide),也有鈦金屬(titanium metal)或鈦合金(alloy)的應用。二氧化鈦主要存在於重礦砂礦床,例如鈦鐵礦(ilmenite)、金紅石(rutile)和白鈦礦(leucoxene)。 通常加工鈦鐵礦可用來獲得鈦精礦(titanium concentrate),如果它含有超過90%的TiO2(二氧化鈦),稱為「合成金紅石」(synthetic rutile),如果有較低的TiO2含量,則可以成為一般的「含鈦礦渣」(titaniferous slags)。鈦精礦(titanium concentrate)82%來自鈦鐵礦加工提取,而13%來自含鈦礦渣,5%來自「金紅石」(Rutile)。 本報告提供了2002年至2022年從鈦鐵礦砂(Ilmenite ore)生產/製造鈦、二氧化鈦、鈦金屬過程,相關的專利活動的概況。此外,還有包含一些工業應用的部分,包括二氧化鈦和鈦金屬的應用,例如陶瓷、電池電極、醫療科技、化妝品、塗料和淨水處理。 二、鈦開採及生產概況 (一)鈦 鈦是一種具有高度產業價值和商業價值的金屬,並以二氧化物、元素金屬或合金形式,使用於許多應用中。 世界上約有94%的鈦,是用於生產二氧化鈦,其餘6%用於生產鈦金屬和鈦合金。 2002年至2022年間,中國大陸是最大的二氧化鈦和鈦金屬生產國,其次的二氧化鈦生產國為美國,鈦金屬生產國則為日本。(二)鈦礦開採和世界生產 1.中國大陸係目前鈦礦開採活動最活躍的國家。世界上大約35%的鈦鐵礦是在中國大陸開採,占鈦礦石開採總量的33%(包括鈦鐵礦和金紅石)。 2.南非和莫三比克也是重要的貢獻者,分別占全球鈦鐵礦開採量的13%和12%。澳大利亞占鈦鐵礦開採總量的6%,並占金紅石開採總量的31%。 3.中國大陸是最大的二氧化鈦生產國,其次是美國和德國。 4.中國大陸也是鈦金屬生產的領導者,日本、俄羅斯聯邦和哈薩克,也逐漸成為這一領域的重要貢獻者。 (三)不同國家對含鈦礦石開採的貢獻 中國大陸在鈦礦石的開採及加工處理引領全球,其占全球鈦礦開採產量的33%,並占了將近50%的鈦和二氧化鈦總產量。 美國、澳大利亞、加拿大、烏克蘭和印度都積極參與鈦礦開採和加工處理。 南非、莫三比克、挪威、塞內加爾、肯亞和馬達加斯加只是開採礦石,並不涉及鈦加工處理。 日本、俄羅斯聯邦、哈薩克、沙烏地阿拉伯、德國、墨西哥和英國則不參與開採天然礦石,但對礦石或礦渣的加工處理以及二氧化鈦和鈦金屬的生產,皆是重要的貢獻者。 圖 1 2020年各國二氧化鈦生產量(千公噸) 中國大陸為二氧化鈦最大產能國家,其次為美國(圖1)。 圖 2 各國對於含鈦礦石開採、二氧化鈦生產、鈦生產的貢獻占比有些國家在開採鈦礦及加工處理鈦皆有貢獻(中國大陸是首要國家),有些國家(主要位於非洲)則僅有開採,還有一些亞洲及歐洲國家只針對加工處理投入心力(圖2)。 三、以鈦鐵礦生產二氧化鈦相關的專利活動,正在迅速增加 2002年至2022年間,以鈦鐵礦生產二氧化鈦相關專利家族數量共計459個,迅速增加,而且這個數字還在迅速成長中。 以鈦鐵礦生產二氧化鈦相關的專利活動於2014年至2019年的年均複合成長率(Compound Annual Growth Rate,CAGR)為8%(圖3) 。圖 3與鈦鐵礦生產二氧化鈦相關的專利家族 (一)這些專利中,有大部分的專利係在描述預處理(pre-treatment)過程,例如使用熔煉 (smelting separation)和磁選分離(magnetic separation)來提高低劣礦石中的鈦濃度,從而產生鈦精礦或礦渣(slags)。 (二)其他專利則描述了,以直接的濕法冶金(hydrometallurgical process)工法或透過兩種工業工法-硫酸鹽工法和氯化物工法(sulfate process and the chloride process)獲得二氧化鈦。 1.酸浸(Acid leaching)法可用於預處理(pre-treatment)或成為濕法冶金(hydrometallurgical process)工法的一部分,以直接獲得二氧化鈦或合成金紅石(>90% TiO2)。 2.硫酸鹽工法(sulfate process)生產二氧化鈦,占二氧化鈦總產量的40%,占相關專利家族總量的23%。 3.氯化法(chloride process)僅占專利家族總量的8%,但它提供了全球60%的二氧化鈦產能的生產量。 鑑於這份專利概況報告的調查結果,可以預期在未來幾年內,產業上使用氯化工法將逐漸減少,而直接施以濕法冶金(hydrometallurgical process)工法將越來越多,這種工法需要的步驟更少,也更方便。 (三)二氧化鈦生產專利的主要貢獻者是中國大陸、澳大利亞和美國的公司,反映了這些國家對二氧化鈦工業生產的重大貢獻。中國大陸攀鋼集團(Pangang)和龍佰集團(Lomon Billions)是主要貢獻者,他們擁有多元化的專利組合,涵蓋預處理和最終產物生產過程。 圖 4 二氧化鈦生產專利活動(工業商)可見主要的二氧化鈦生產(工業商)來自中國大陸、澳洲和美國(圖4)。圖 5 二氧化鈦生產專利活動(學術及政府機關)二氧化鈦專利活動主要活躍的學術及政府機關,來自中國大陸、印度、俄羅斯聯邦(圖5)。 四、以鈦鐵礦製造鈦金屬相關專利活動保持穩定 2002年至2022年,共有92個專利家族描述了從鈦鐵礦製造鈦金屬的過程,這個領域的專利家族數量一直保持穩定。這些專利描述了從鈦鐵礦等礦石,開始製造鈦金屬,或是從二氧化鈦(TiO2)和四氯化鈦 (TiCl4,硫酸鹽工法中的化學中間產物)製造。 (一)礦石的提取,如果有需要,須將這些原始材料(starting materials)加以純化,然後使用還原劑,透過化學還原過程(chemical reduction process)將其轉化為鈦金屬。 各種工法的主要區別,在於用於將原始材料轉化為鈦金屬的還原劑:鎂(magnesium)是最常提及的還原劑,也是工業生產中使用最多的還原劑。 (二)該領域的主要參與者是日本的公司,特別是Toho Titanium公司和Osaka Titanium Technologies,它們都專注於使用「鎂」來進行還原。攀鋼集團(Pangang)對鈦金屬生產也做出了貢獻,並擁有描述熔鹽電解還原(molten salt electrolysis)的專利。 由於該領域的專利活動變動緩慢,而且大多數工業參與者,著重於標準工業流程,因此,預測該流程在未來幾年不會發生重大轉變。其中一項正在新興的技術,就是攀鋼集團(Pangang)開發的熔鹽電解。 圖 6 2002年至2021年鈦鐵礦製造鈦金屬生產專利家族 自2002年起,以鈦鐵礦製造鈦金屬相關的專利活動一直都保持穩定,沒有較大的成長幅度(圖6)。 五、二氧化鈦和鈦金屬在工業應用上用途廣泛 二氧化鈦主要用於生產顏料,用於油漆、造紙和塑料工業,其餘的二氧化鈦則在化學工業中用於製造碳化物(carbides)和其他化合物。 鈦金屬和鈦合金用於以下用途: • 航太和軍事工業中的太空梭和導彈的生產,因為其強度重量比(strength-to-weight ratio)特性。 • 船舶和海水冷卻發電廠的塗料,因為它們對於鹽腐蝕(salt corrosion)有很高的對抗性。 • 煉油廠和化學工業的催化劑。 • 醫療人工關節、支架(stents)和手術器械的生產。 • 輕量的產品和運動器材,例如珠寶、高爾夫球桿和自行車。 二氧化鈦和鈦金屬的工業應用,專利格局非常廣,反映了這些化合物在非常不同領域中的廣泛應用。 本報告以2012年至2022年已授予或申請中的專利為範圍,進行分析,以便專注於近期的申請,並估計未來幾年的新興趨勢,共檢索收集5萬3,754個專利家族,從這個數據中,選擇了一些特定的技術領域,進行深入研究分析。 這些領域是根據專利類型選擇的(側重於產品,不包括沒有特定用途的流程、分析方法和一般組成成分),特別選擇「高科技」應用和新興技術,反映自2012年以來專利活動的變化。 2012年至2022年二氧化鈦及鈦工業應用專利分析,焦點著重於六個技術領域:陶瓷、電池電極、醫療科技、化妝品、塗料和淨水處理。 陶瓷(ceramic) 有2,027個專利家族描述了陶瓷中使用二氧化鈦和鈦複合物的情形增加。 這些材料在電子產品中,被當作絕緣體來使用,也用於一些產品(烤箱塗料)、建築和裝潢(瓷磚)。 數家領先的工業要角,都是非常頂級的,顯示了這項技術的成熟度及其廣泛的工業用途。在這些頂級工業企業集團中,三個是跨國公司和電子元件和設備的世界領導者:TDK、LG 和三星。 圖 7 2012年至2021年陶瓷使用鈦及二氧化鈦的專利家族 從2016年開始,可見鈦於陶瓷工業應用的成長,於2014年至2019年的年均複合成長率(Compound Annual Growth Rate,CAGR)為15%(圖7)。 中國大陸在陶瓷使用鈦的專利活動處於領先地位,83%的專利家族是以中國大陸作為第一先申請國家,其次是日本和韓國,臺灣排序第6(圖8);陶瓷相關專利家族至少有一被授予專利者,臺灣於全球排序第7(圖9)。 圖 8陶瓷使用鈦的專利家族數量(以第一先申請之國家) 圖 9 陶瓷相關專利家族至少有一被授予專利(按管轄劃分) 電池電極(electrodes for batteries) 有1,874個專利家族是在保護二氧化鈦在電極中的使用,這個數字增加迅速,部分原因是因「電動汽車」的發展。 專利主要集中於鈦基化合物作為陰極(cathodes)在鋰基二次電池中的應用,用於電子產品或汽車。 頂尖要角的幾家大公司的存在,顯示了該技術的成熟度及其廣泛的工業應用。名列前茅的公司,是在電子和汽車產業的幾家跨國公司,目前有LG、三星、東芝、豐田和日產。圖 10 2012年至2021年以鈦為基礎的電池電極專利家族 此類專利家族活動自2012年開始成長,於2014年至2019年的年均複合成長率(CAGR)為11%(圖10)。 圖 11以鈦為基礎電池電極的專利家族數量(以第一先申請之國家) 中國大陸在電池電極相關專利活動中處於領先地位,有76%的專利家族以中國大陸為第一先申請國家,日本、韓國和美國也是重要的貢獻者(圖11)。 (三) 醫療科技(Medical technology) 1.1,182個專利家族係在醫療科技領域,使用了鈦金屬和鈦合金,這是由於鈦本身的高強度重量比和化學穩定性,數量迅速增加。 2.植入式產品,如骨假體、皮質板、支架和鉗夾是最常被提及的應用。 3.一些專利也跟這類植入式產品和非植入式手術設備的塗層有關。 4.中國大陸的公司和大學在這個應用領域占據主導地位,上海交通大學醫學院是最大的貢獻者。 圖 12 2012年至2021年醫療科技使用鈦及二氧化鈦之應用專利家族 此 類專利家族活動自2012年開始成長,於2014年至2019年的年均複合成長率(CAGR)為23%(圖12)。 圖 13醫療科技使用鈦之專利家族數量(以第一先申請之國家) 中國大陸在醫療科技使用鈦的專利申請中領先,79%的專利家族將其列為第一先申請國家(圖13)。 (四) 化妝品 1.953個專利家族保護含有二氧化鈦的化妝品組成成分,主要因其不透明/遮光性(opacity)和高遮蓋力以及抗紫外線 (UV)而被使用。 2.專利商品涵蓋了染髮/美髮、防曬霜、牙膏、皮膚美白、皮膚或唇部彩妝產品。 3.頂級大公司的大量存在反映了這項技術的成熟度。法國跨國公司歐萊雅(L’Oréal)擁有53個有效專利,位居榜首,緊隨其後的是資生堂和花王等多家日本公司。 圖 14 2012年至2021年以鈦為基礎的化妝品專利家族 此類專利家族活動自2012年開始小幅成長,於2014年至2019年的年均複合成長率(CAGR)為12%(圖14)。 圖 15以鈦為基礎的化妝品專利家族數量(以第一先申請之國家) 在該申請領域的專利家族,有87%係以亞洲國家為第一先申請的國家。中國大陸是第一先申請最多的國家,接續是日本和韓國(圖15)。 (五)塗料 1.908 個專利家族描述了二氧化鈦和復合材料在塗料中的使用。 2.這個領域主要由中國大陸的學術機構和公司主導,江豐國際材料(Konfoong Materials International)為半導體鍍膜材料的專家,肇慶宏旺金屬工業(Zhaoqing Hongwang Metal Industry)是一家鋼鐵製造商,而廣州紫外線科技材料是另一家玻璃、光電(photovoltaics)和裝飾品塗料的製造商。 圖 16 2012年至2021年以鈦為基礎的塗料專利家族 此類專利家族活動的成長,顯見大家對於以鈦為基礎的塗料的興趣,於2014年至2019年的年均複合成長率(CAGR)為23%(圖16)。 在鈦為基礎的塗料專利活動,以第一先申請之國家專利家族數量,中國大陸、俄羅斯、韓國居前3位,臺灣排序第6(圖17);依按管轄劃分,鈦塗料專利家族至少有一被授予專利者,臺灣排序第7(圖18)。 圖 17以鈦為基礎的塗料專利家族數量(以第一先申請之國家) 中國大陸對此領域的專利活動,強烈傾向於國內保護,有72%的相關專利家族僅在中國大陸受到保護。俄羅斯聯邦和韓國也成為許多此類專利第一先申請的國家,但數量遠不及於中國大陸。 圖 18 鈦塗料專利家族至少有一被授予專利(按管轄劃分) 圖 19鈦塗料專利主要活躍單位(學術及工業商)這領域主要活躍的為中國大陸的大學及一些工業商(圖19)。 (六) 淨水處理 1.719個專利家族是在保護二氧化鈦在淨水處理中的使用,這些技術正在迅速興起,並有望在未來幾年內進一步發展。 2.這些專利主要為淨水處理過程,例如電化學過程,以二氧化鈦或鈦複合物作為電極,或透過照射紫外線進行淨化,其中二氧化鈦用作光催化劑。 3.其他專利描述了淨化技術,係基於雜質沉澱原理,以四氯化鈦作為凝結劑(coagulant)。 4.這領域的貢獻成員,主要為中國大陸的大學,還有中國大陸石油化工。缺乏工業領域的貢獻者,反映了這項技術的低成熟度及其增長潛力。 圖 20 2012年至2021年以鈦為基礎淨水處理專利家族自2012年以鈦及二氧化鈦為基礎的淨水處理專利家族數量,有強勁的成長,於2014年至2019年的年均複合成長率(CAGR)為25%(圖20),雖然此領域專利數量有限,但這些技術正在迅速興起,預計未來幾年會有更進一步發展。 圖 21 以鈦為基礎淨水處理專利家族數量(以第一先申請之國家) 中國大陸引領了此領域專利申請,從2012年以來,有89%的專利家族以中國大陸作為第一優先國家(圖21)。 另還有韓國、俄羅斯聯邦、印度和美國都在此領域提交申請,儘管在數量上遠遠落後於中國大陸。 資料來源: WIPO發布鈦相關專利趨勢報告https://tind.wipo.int/record/47029 9

9USPTO發布COVID-19對IP密集產業就業情形的影響

美國專利商標局 (USPTO) 首席經濟學家辦公室,發布了一份經濟研究報告,研究了COVID-19 大流行對就業的影響,特別關注於智慧財產密集之各形式的產業。 最新的證據顯示,自2020年3月開始的COVID-19大流行,造成歷史性的經濟衰退,而美國的創新領域,具有驚人的彈性。這種彈性在智慧財產密集產業(IP-intensive industries),特別的明顯。例如智慧財產密集產業的公司,在疫情剛爆發時所受到的衝擊及產量損失,小於那些非智慧財產密集型產業的公司。 本報告記錄智慧財產密集產業的「就業情形」,是否也對 COVID-19大流行具有彈性,並探索智慧財產種類的就業情形之差異。 智慧財產密集型產業(以下稱IP密集型產業)的失業人數較少 2020年1月至2021年12月的逐月數據,顯示美國的整體就業情形,在疫情大流行的前幾個月,受到的打擊最嚴重。至2020年的4月,整體的就業水準就比同年1月下降了15%。 然而這樣的就業衰退,恢復也相當地快,至2020年底就業赤字就縮小到5%。到 2021年年底,私部門就業狀況,相較於2020年1月,還有小幅度的增加。 私部門的總體就業人數,在不同產業之間隱藏了有趣的差異。圖1顯示IP密集型產業的失業率普遍低於非IP密集型產業(以就業占比)。 圖 1 IP密集型產業及非IP密集型產業按月就業水準(就業率變化係與2020年1月相比) 部分原因是因專利及設計專利密集型產業,雇用了大量的技術性人員,比例相對較高,這些族群在疫情第一年經歷的失業情形,相對較少。 在IP密集型產業中,商標密集型產業的失業人數最多,是受影響最劇的IP密集型產業,但失業人數仍低於非IP密集型產業。 至2020年的6月,商標密集型產業的失業人數與非IP密集型產業相似。 著作權密集型產業的就業復甦,明顯不同。 在疫情大流行的前幾個月,著作權密集型產業的失業人數略高於專利密集型產業,但低於所有其他產業。在2020年剩餘時間裡,著作權密集型產業的就業趨勢與商標密集型產業和非IP密集型產業的就業趨勢相同。 然而,從 2021年1月開始,著作權密集型產業的就業增長,超過了所有其他產業。 圖 2著作權密集產業按月就業水準(就業率變化係與2020年1月相比) 軟體工作在著作權密集產業裡,提振了就業率 如圖2所示,在著作權密集產業中,在大流行起初,軟體業、電腦系統設計受到輕微的影響,而著作權專業服務產業,也經歷了輕微的就業率下降。 這些產業僱用高技術性人員,他們可以從遠端工作,而且這些人是需耗費高代價才可以取代的。正如經濟政策研究中心2022出版的書中所強調的那樣,這些產業的公司,發現隨著轉向虛擬工作環境,增加了對新訊息技術和通訊技術的需求,使得對這些產業的服務需求性增加。 著作權密集型產業,總體復甦時間,最初因表演及創意藝術產業的持續失業,而遲遲未恢復,這是因為疫情大流行的限制,關閉了表演場所、畫廊和電影院,電影製作也停滯,造成20%就業赤字,並於疫情爆發後持續了一年多。 在軟體和電腦系統設計產業,在2020年春季之後的就業水準呈現平穩,並在之後的期間,就業成長率平穩增加。 這些數據也記錄了表演及創意藝術工作者,在COVID-19大流行的第一年,比起其他產業的員工,受到的經濟衝擊更大。在最初的衝擊之後,表演及創意藝術工作者的就業開始增長,超過了其他著作權密集型產業,也超過其他IP密集型產業。 資料來源:1.USPTO發布COVID-19對IP密集產業就業情形的影響https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/economic-note-issue-103-employment-ip-intensive-industries-during-covid-192.經濟報告https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/oce-ip-econ-note-103.pdf 10

10智慧財產商品化:讓與協議

歐洲IP服務臺(European IP Helpdesk)於2023年2月6日發布一份「智慧財產商品化:讓與協議」概要說明書,聚焦於智慧財產(IP)權讓與的概念。 讓與對許多商業情境是有利的,舉例而言,當一家企業就其創新科技已無法採用其他手段進行商品化,或是傾向取得一次性給付,則讓與可能會是一個不錯的選擇。這意味著當事人無須考量智慧財產權後續的維護和實施。此外,讓與對於共同研究也十分有益,例如將智慧財產權由其中一位共同研究夥伴手中,移轉給另一個組織。因此,瞭解「何謂智慧財產讓與」至關重要,因為它是開發智慧財產的有效途徑。本概要說明書讓公眾一覽讓與協議的主要條款,並提供一張檢核表,藉此提醒協商讓與協議過程須留意的幾個重要步驟。 讓與是智慧財產商品化(例如將智慧財產帶入市場以利進一步開發)的其中一個方法。智慧財產商品化有不同的形式,最常見的三種類型為:讓與(Assignment)、授權與特許經營(Licensing and franchising)、合資協議與衍生企業(Joint venture and spin-off)。 智慧財產開發要取得財務上成功,除了要選擇適合的商品化型態,也取決於企業的商業目標、智慧財產形式及可支配的經濟資源。 再者,風險也須納入考量。儘管風險的本質取決於商品化的類型,辨識、評估與管理風險將提供企業更多安全保障。商品化活動的智慧財產風險可能會與產品及服務的本質、保密、法律和財務事項,以及商業聲譽有關。 風險評估是針對事件發生的可能性(例如所有權爭議、第三方侵權等)以及相關後果(例如無關、中度或高度影響)進行衡量。根據評估結果,組織便能就採取何種風險管理行動進行適當決策(例如投保合適的保險、檢視合約裡的相關條款等)。 本概要說明書並無法涵蓋全面的資訊,如欲瞭解何種商品化途徑最適合組織,以及解決合約之複雜法律議題,建議尋求專業管道協助。 一、瞭解讓與協議智慧財產權讓與指的是將一項智慧財產權,諸如專利、商標或著作權的所有權,從一方(讓與人)移轉到另一方(受讓人),並由受讓人成為該智慧財產權的新所有權人。智慧財產權讓與移轉了無形資產的所有權,一如有形資產的買賣契約。 二、易與讓與混淆之概念智慧財產讓與不應與其他法律工具,例如授權協議、契約權利與義務的讓與混為一談。 (一)授權協議授權協議是智慧財產持有者(授權人)透過契約,允許另一方(被授權人)在契約條款規定範圍內使用其智慧財產。若在無授權協議的情形下使用他人智慧財產,則可能構成侵權。舉例來說,當您購買軟體時,便取得軟體授權;或是透過商標授權,允許製造商在產品上印刷公司Logo。因此,授權協議並無涉及所有權的移轉,智慧財產所有權仍由授權人所持有。讓與則包含所有權的移轉。 (二)契約權利與義務的讓與在承攬契約和授權協議中,通常能找到與權利、義務之讓與有關的條款。 於此情形,讓與指透過契約就權利與義務進行移轉,而非就特定智慧財產資產的所有權移轉。 (三)勞動契約內揭露發明之義務對於許多研究者和受雇人來說,執行業務過程所創造的發明,必須向其雇主揭露。此項義務可能會被納入勞動契約或研究者(或受雇人)與其雇主所締結的其他協議內。部分雇主例如大學甚至會提供研究者範本,以協助他們揭露發明。揭露發明的義務僅為幫助雇主和其智慧財產代理人保護該發明,並非智慧財產讓與,儘管實務上此項義務通常會伴隨權利的讓與。 三、瞭解智慧財產讓與的好處與風險智慧財產權商品化,多半是在授權以及讓與之間進行取捨,因為對一個組織來說,利用自身所擁有的資源進行商品化不一定可行,也不一定是最好的選擇。 在這樣的情形下,企業必須評估每一種商品化途徑的利弊。下表為讓與與授權的優點與風險: 讓與授權優點1. 快速取得現金流報酬:讓與的付款通常是「一次性給付」,與授權協議不同。2. 讓與人無須就智慧財產權進行後續管理,包括延展註冊或監督侵權。1. 在授權協議下進行開發,能使智慧財產持有者持續利用其智慧財產(例如獨家授權或非專屬授權)。2. 授權人能持續掌控其智慧財產。3. 授權人能進入那些他們無相關經驗或無法進入的新市場。風險1. 失去智慧財產權的主導權。一旦讓與實施,讓與人的使用可能構成侵權,除非協議中已指明可進行特定使用。2. 在沒有資深專業員工,或讓與人尚未建立商業網絡的情形下,本途徑較無吸引力。1. 授權協議多半能建立長期的商業夥伴關係,可能產生所有權人取得較低權利金的風險,例如一項新技術進入市場的時候。2. 被授權人可能轉變為競爭者。3. 在授權協議裡,權利金是常見的付款型態,但也替未來收入增添不確定性。 四、讓與協議的主要名詞 (一)考量保密協議 保密協議(Non-Disclosure Agreements,簡稱NDA)是以具有法律約束力之契約,規定一方(揭露方)必須私下向另一方(接收方)揭露資訊。 通常在協商讓與協議時,當事人會先簽署一份NDA,用以保證在協商過程所分享的任何機密資訊不會被揭露,或是用於協商以外的目的。再者,此一協議將確立協議將被保密,藉此避免該協議協商過程相關資訊洩漏給競爭者。NDA對讓與人來說意義重大,因為受讓人在盡職調查活動和協商過程中,很可能需要取得機密資訊,即便最終雙方並未達成讓與協議。 (二)進行IP盡職調查 IP盡職調查旨在就被讓與的IP,儘可能蒐集很多資訊。這不僅對於分析交易中所潛藏的風險十分重要,也能協助當事人決定是否進一步簽訂讓與協議。盡職調查稽核通常會由法律、財務與科技專家等各類IP專家所組成的多專業團隊執行。 以下舉幾個在IP盡職調查過程中,建議採取的措施:a)針對每個被讓與的IP權,驗證其所有權。如今經濟以合作研究、委外利用以及與合作者展開持續合作為主,IP所有權可能被置於風險中,且不得忽視。因此,在簽署讓與協議、勞動契約、顧問與外包協議之前,就IP權進行驗證是必要的。 b)對IP的有效性進行徹底分析。在讓與一件已註冊IP權的時候,瞭解註冊狀態、歷史紀錄以及IP涵蓋範圍等至關重要。這可以透過一些免費IP資料庫進行確認,例如用於專利的Espacenet、商標的TMview。 c)針對讓與IP的使用進行風險評估,亦即「自由實施(freedom to operate)」。受讓人被授權取得IP所有權並不意味著讓與的IP可以在不侵權的前提下,在商業上進行使用。因此,有必要進行此類評估,以保證受讓人在之後不會發生商業上倒閉。 d)至於其他類型的交易,當進入讓與協議協商階段,必須界定所討論IP的價格。雖然無形資產的價值不像有形資產容易判斷,但仍可透過部分方法得以進行鑑價。 e)有關讓與特殊IP資產的法律要件也應加以確認,以確保無遺漏任一重要步驟。 五、如何建立讓與 (一)形式 在許多國家,讓與必須由各方當事人(例如讓與人和受讓人)做成書面協議並簽署,否則協議無效或無拘束力。針對各類型的IP權,必須逐一檢視這些法律要件。舉例而言,部分國家法律會要求商標讓與須以書面為之,但著作權讓與則不用。無論在何種情況下,為了法律明確性,實務上會建議做成書面的讓與協議。 (二)付款 一般來說,讓與多半是透過一次性給付,亦即只需匯款一次。不過,當事人也可能同意透過權利金支付的方式為之。 (三)智慧財產識別 讓與的一項重要條款指出,讓與的智慧財產權必須能被清楚識別。協議中須明列申請號或註冊號碼。 (四)保證 不論當事人的盡職調查活動多麼嚴謹,多數受讓人會要求讓與人提供保證。這代表利用合約對具體事實進行確保。違反保證事項通常會導致損害。因此,受讓人傾向於在讓與協議中明確納入保證條款。然而,保證不應取代讓與之前所進行的盡職調查。讓與協議中可被納入的保證事項舉例如下: a)讓與人保證有關被讓與智慧財產的所有權;b)讓與人保證對第三方侵權不知情 這些保證事項依協議雙方的協商情形而定。然而,須謹記雙方簽訂協議時,應注意可能的風險,也須評估自身是否可承擔。 (五)適用法律 為了處理和澄清當事人潛在衝突的情境,建立詮釋合約的準據法(例如西班牙法律),以及有力的法庭以解決糾紛(例如西班牙法院)極其重要。法院審理程序的替代途徑,諸如調解與仲裁,也須一併考慮。 (六)向智慧財產局為讓與登記 許多智慧財產局要求讓與須登記在案。未進行讓與登記可能對受讓人產生負面影響。在部分國家,如果受讓人並未註冊新的所有權,而讓與人後續又與第三方簽訂讓與協議,則第一受讓人將失去受讓的IP權。以歐盟商標(European Union Trade Mark,簡稱EUTM)的讓與為例,該等讓與僅在進行讓與登記後(或者EUTM申請案已在公開檔案中有所紀錄),才能有效對抗第三方。因此,確認是否須進行讓與登記是有必要的,若該國法律規定須登記,則及時針對所有權變更進行登記很重要。 由於相關文件必須向各國當局遞交,也須踐行部分行政程序,因此,讓與協議通常包含讓與人對執行上述文件的承諾,或其同意採取必要行動以使受讓人能自讓與協議中受益。 檢核表考量簽署NDA。受讓人應進行徹底的盡職調查。可利用IP資料庫進行檢索,以驗證讓與人是否持有所讓與專利、商標或註冊設計的所有權。不過,實務上建議諮詢IP專家意見。讓與人在讓與IP前必須進行分析,尤其是確認所有權。讓與人應就國家法律有關讓與IP的規定進行研究,以掌握讓與所需符合的必要條件。針對風險中的IP權進行估價,藉此達成讓與的公平付款。清楚定義協議中被移轉的IP權。別冒不必要的風險:採用書面協議並請法律專家協助檢視。如有必要,請向智慧財產局進行讓與登記。 附件及相關連結智慧財產商品化:讓與協議https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/66ffcab4-a699-11ed-b508-01aa75ed71a1/language-en?_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_source=280570819 11

11EPO發布量子運算發明專利洞察報告

歐洲專利局(EPO)於2023年1月25日發布量子運算專利洞察報告,這是EPO第二次針對量子科技發布相關專利報告。 本報告根據公開專利資訊,呈現出整體量子運算科技,以及部分次領域的專利發展趨勢。這些次領域包括:量子運算之物理實現(physical realisations)、量子錯誤修正與緩解(quantum error correction and mitigation),以及其他量子運算相關技術與人工智慧/機器學習技術。 一、量子運算整體趨勢過去十年間,量子運算領域的發明數量大幅增加,其成長率遠高於所有技術領域的整體成長率。觀諸量子運算領域的國際專利家族(International Patent Families)數量,可以發現各大局受理的情形不一,上述專利尤其著重於國際申請案、美國、日本、歐洲專利以及中國大陸申請案。在各大專利局中,又以美國在量子運算領域的專利申請占比最高,顯示出美國除了是量子運算技術的發展重鎮,也是該項技術的重要市場。 近幾年,國際專利家族在量子運算領域的占比持續成長,且已高於所有技術領域的占比。量子運算領域國際專利申請占比的提升,顯示出專利申請人對該技術創造高經濟價值的期待,以及相應的跨國商品化策略。圖1 量子運算國際專利家族數量變化 以申請人而言,量子運算領域最活躍的申請人大多為企業,且主要來自美國和日本;少數為大學,以及與美國大學關係良好的非營利組織。在量子運算領域擁有最多國際專利家族的申請人為美國IBM,其次為日本東芝Toshiba(包含旗下的紐富來Nuflare Technology),美國Intel與Microsoft則緊接在後。美國哈佛大學與麻省理工學院則是在以大型企業主導的量子運算領域中,少數表現活躍的大學。 表 1 量子運算領域最活躍申請人申請人居住地產業/部門國際專利家族數量IBM美國企業401東芝/紐富來Toshiba/Nuflare Technology日本企業312Intel美國企業254Microsoft美國企業246Nokia/Here Global芬蘭/荷蘭企業230哈佛大學美國大學185日立(Hitachi)日本企業178Google美國企業165麻省理工學院(MIT)美國大學163日本電氣(NEC)日本企業158 觀察量子運算領域的國際專利家族,多數申請案僅有一位申請人,而超過一位專利申請人的申請案僅占三分之一。約十分之一的量子運算領域歐洲專利案有多位專利申請人,而這些共同專利申請案的申請人來自各大洲,並集中分布於同一地區或同一洲。舉例而言,在至少有一位申請人來自歐洲專利公約(EPC)締約國的共同申請案中,約有三分之二的專利家族,有另一位申請人也來自EPC國家;而約莫四分之一的專利家族,其第二申請人來自北美地區,尤其是美國。這顯示出申請人較傾向於和所在地理位置較近的其他申請人合作,而較少跨洲共同申請的情形。 除了不同地區的跨域合作,針對不同產業/部門(例如企業、大學、非營利組織等)的合作情形,可以發現歐洲專利申請人較常與同一產業/部門的申請人合作,而也有部分與其他產業共同申請的情形。 二、量子運算之物理實現過去十年間,次領域「量子運算之物理實現」的專利家族數量大幅增加。該領域發明占所有量子運算國際專利家族的比例,於2000年至2009年間微幅上升,而在2014年以後則有顯著成長。圖2量子運算之物理實現之發明專利申請數量變化 此外,「量子運算之物理實現」領域的專利申請人,大多透過國際申請案、美國、日本、歐洲專利以及中國大陸申請案等途徑遞交申請。而在各大專利局中,又以美國在該領域的專利申請占比最高。以申請人而言,美國在「量子運算之物理實現」領域之國際專利家族數量最多,並由美國IBM拔得頭籌。其他美國企業,以及來自加拿大、日本、中國大陸和澳洲的企業也表現活躍。此外,部分美國大學,尤其是麻省理工學院與耶魯大學,在該領域也扮演重要角色。表 2量子運算之物理實現領域最活躍申請人申請人居住地產業/部門國際專利家族數量IBM美國企業230Intel美國企業123Microsoft美國企業122Google美國企業114D-Wave Systems加拿大企業111Northrop Grumman美國企業87東芝/紐富來Toshiba/Nuflare Technology日本企業47麻省理工學院(MIT)美國大學33日立(Hitachi)日本企業32Rigetti & Company美國企業30三、量子錯誤修正與緩解次領域「量子錯誤修正與緩解」的專利申請,於2000年至2009年間微幅成長,在2014年以後則成長迅速。該領域最活躍的申請人為美國IBM,其次為來自美國、日本、加拿大和韓國的企業。2000年至2009年間,「量子錯誤修正與緩解」領域前十大申請人明顯來自不同地區;近幾年,則逐漸由美國企業主導。圖3量子錯誤修正與緩解之發明專利申請數量變化 表 3 量子錯誤修正與緩解領域最活躍申請人申請人居住地產業/部門國際專利家族數量IBM美國企業144Google美國企業97東芝/紐富來Toshiba/Nuflare Technology日本企業94Microsoft美國企業90Intel美國企業77麻省理工學院(MIT)美國大學59D-Wave Systems加拿大企業57哈佛大學美國大學51Sony日本企業32Northrop Grumman美國企業31 四、量子運算與人工智慧/機器學習次領域「量子運算與人工智慧/機器學習」的專利申請,於2000年至2009年間,僅在最初幾年有些微成長,2014年起才開始出現較多變化和發展。近年來,該領域發明占所有量子運算國際專利家族的比例持續上升,於2020年約占15%。圖4量子運算與人工智慧/機器學習之發明專利申請數量變化 以申請人而言,美國IBM是「量子運算與人工智慧/機器學習」領域專利申請最多者,來自日本、美國、歐洲、加拿大和中國大陸的申請人則緊接在後。不像其他量子運算次領域近年來均由美國企業主導,「量子運算與人工智慧/機器學習」領域在過去十年間,最活躍申請人來自多個不同國家。 表 4 量子運算與人工智慧/機器學習領域最活躍申請人申請人居住地產業/部門國際專利家族數量IBM美國企業55富士通(Fujitsu)日本企業47Microsoft美國企業38Accenture Global Solutions愛爾蘭企業31日立(Hitachi)日本企業31Google美國企業301QB Information Technologies加拿大企業28Nokia/Here Global芬蘭/荷蘭企業25Zapata Computing美國企業19D-Wave Systems加拿大企業19 五、結論與展望整體而言,量子運算專利申請量仍較少,惟其成長幅度遠高於所有技術領域的整體平均。本報告中三個量子運算次領域,以及整體量子運算的專利申請,在過去十年間成長快速。 不論是在整體量子運算,還是量子運算之次領域,美國IBM均為最大申請人,且近年來美國企業的影響力日趨顯著;而「量子運算與人工智慧/機器學習」領域申請人所來自的地區則較為多元。 鑒於量子運算專利的快速成長,以及專門用於量子運算的CPC分類不久後將施行,EPO考量未來將進一步更新本報告,並持續關注量子運算次領域會如何發展與變化。 附件及相關連結EPO發布量子運算發明專利洞察報告https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230125.html 12

12EPO與IEA:氫價值鏈創新之全球趨勢分析報告

歐洲專利局(EPO)和國際能源總署(IEA)於2023年1月發布一份氫專利的共同研究報告,氫作為清潔能源的載體,是未來發展清潔能源技術的關鍵。本報告針對氫技術於2011年至2020年間的主要發展趨勢進行分析,並透過國際專利家族(IPFs)進行衡量。 氫技術依氫價值鏈區分為三大類:(1)產氫(2)氫的儲存、分配與轉換(3)氫的終端應用。而在這三大類中,又可將專利劃分為兩組:一為目前已應用於產業的現有氫技術(established technologies),亦即針對化學及煉油產業之既定程序進行漸進改良;另一則為協助減緩氣候變遷的新興技術,藉由讓氫成為更多產業中的一項清潔能源產品,達成淨零化石燃料排放目標。 本報告重要發現如下:一、2011年至2020年間,全球氫專利由日本和歐洲取得領先,美國則大幅下滑;而來自韓國與中國大陸的氫相關技術創新,才正要起步 2011年至2020年間,氫技術方面的國際專利家族有將近一半與產氫技術有關;餘下的國際專利家族,則落在氫的終端應用,以及氫的儲存、分配與轉換。 針對全球前五大創新地區之氫相關國際專利家族進行趨勢分析,可以發現2001年至2020年間,歐盟和日本的氫專利穩定成長。其中,歐洲在這段期間國際專利家族數量穩定成長,日本則是在2006年至2015年間歷經停滯後,近幾年之申請量大幅成長。圖1 2001~2020年全球主要地區(國際專利家族)專利申請趨勢 2011年至2020年間,歐盟的氫相關國際專利家族占全球28%(其中11%來自德國;6%來自法國;3%來自荷蘭),在氫價值鏈的三種技術分類中,歐盟國家的相對技術優勢(Revealed technological advantage,簡稱RTA)指數均名列前茅,顯示出歐盟國家在氫專利申請方面,為全球的領頭羊。日本在氫技術方面的創新也不遑多讓,日本已公開氫專利國際專利家族占全球24%,在三個氫技術分類的RTA也很高,尤其是氫的終端應用。過去十年,日本氫專利數量的成長幅度甚至遠超過歐洲;日本、歐洲在2011年至2020年間的平均成長率分別為6.2%、4.5%。 圖2 2011~2020年全球主要地區在不同氫價值鏈之國際專利家族(IPFs)比例及相對技術優勢指數(RTA) 2011年至2020年間,美國為全球貢獻了20%的氫相關專利,同時也是過去十年間,在全球主要創新地區中,唯一一個氫相關國際專利家族數量下滑的國家。相較之下,來自韓國和中國大陸的氫技術國際專利申請雖較少,但在2011年至2020年間維持穩定成長,平均年成長率分別為12.2%、15.2%,韓國尤其側重於新興的氫技術終端應用。 以創新集群來看,全球氫專利主要集中於歐洲地區,其中又以德國的慕尼黑與魯爾地區、法國的巴黎為最。慕尼黑和巴黎的氫技術創新集群,由在氫工業耕耘已久,來自德國的跨國化學公司林德集團(Linde)和法國液空集團(Air Liquide)等老牌企業領銜,且巴黎的氫專利有很多是來自大學及公共研究組織(public research organisations,簡稱PROs);魯爾地區以鋼鐵製造公司Thyssenkrupp的氫專利申請最多。 相較於美國及歐洲國家,亞洲的氫創新集中於日本、韓國及中國大陸,且創新集群數量不多但規模都很大。在全球前十大創新集群中,日本的東京和大阪便囊括兩名,且近年來氫專利呈現高成長趨勢,並聚焦於氫技術的終端應用。韓國則以首爾為中心,同樣著重氫技術的終端應用。以美國而言,紐約和休士頓躋身全球前十大創新集群,且以現有產氫技術見長;不過,相較歐洲及亞洲地區近十年氫專利的顯著成長,美國集群的成長幅度不高。 二、現有氫技術之創新,由歐洲化學產業獨占鰲頭。但最新氫專利主要來自致力於發展電解和燃料電池技術的汽車及化學業 因氣候變遷應運而生的氫技術,在2011年至2020年間,所創造的國際專利家族數量是現有技術的兩倍,且以氫技術的終端應用與產氫方法為主;至於現有技術的氫專利申請,則以氫的儲存、分配與轉換最多。 以主要申請人而言,在現有氫技術方面,由法國液空集團(Air Liquide)、德國林德集團(Linde)和美國Air Products等化學企業取得領先,他們在化石燃料生產和處理氫方面具有長足經驗。此外,這幾家企業也跨足新興氫技術,例如碳捕捉、利用與封存(carbon capture, utilisation and storage,簡稱CCUS),藉此供應減碳淨零氫能。 在因應氣候變遷而生的新興技術方面,以日本和韓國企業的氫專利申請最多,尤其是汽車業。該等企業之專利布局主要聚焦於利用電解產氫以及以燃料電池為基礎的應用,甚至擴及用於儲存、分配與轉換液態或氣態氫的現有技術,並關注那些預計在近幾年內引進儲存氫的國家。 2011年至2020年間,大學與公共研究機構所創造的氫專利,占全球氫相關國際專利家族數量的13%。其中,前十大研究機構便占了將近3%。全球大學與公共研究機構的氫專利申請由韓國及歐洲領銜,著重於氣候催生的產氫方法,例如電解。圖3 2011~2020年現有氫技術及應氣候變遷而生氫技術之主要申請人 三、儘管產氫仍以化石燃料進行製造為主,氫專利申請已逐漸轉變為替代性、低排放能源技術。此一技術轉型可望帶動電解之興起,而歐洲在電解領域已具備生產能力之優勢。 針對過去二十年產氫技術的專利申請趨勢進行比較分析,可以發現有關氫的創新正由傳統碳密集方法,轉型為採用有助於產氫過程脫碳的新技術。2020年,因應氣候變遷而生的技術,占整體產氫相關國際專利家族將近八成,其成長主要拜電解之創新大幅增加所賜。 部分類型的電解技術正競相爭取更大的潛在市場,到了2030年可從每年十億瓦(1 GW)上升至超過650億瓦(65 GW),藉此達成各國政府當初所宣示的承諾。2011年至2020年間,在最先進之鹼性技術以及更為前沿之高分子電解質膜(PEM)技術方面,日本的專利數量均領先全球;然而,針對這些技術的生產能力(manufacturing capacity)所進行的投資,日本卻沒那麼熱絡。歐盟27個成員國和其他歐洲國家,在電解技術的專利申請及生產能力,均表現活躍,尤其是固態氧化物電解電池(SOEC)領域;而在高分子電解質膜和鹼性技術(alkaline technologies)方面,也有重要影響力。另一方面,美國雖致力於發展高分子電解質膜,但在創新上較不明顯;同樣地,觀諸2011年至2020年間國際專利家族數量,中國大陸在電解技術之專利申請僅占少數,但投資於電解技術生產能力的比重卻很高,且以成本較為低廉的鹼性技術為主。鹼性技術之發展已歷史悠久,因此發展前景相對較低。 自2007年起,在已公開的國際專利家族中,利用化石燃料產氫的專利逐漸減少,而針對化石燃料產氫過程進行脫碳的新興技術,迄今為止所創造的專利數量還不是很多。其他因應氣候變遷而生的產氫技術,同樣也未達里程碑。利用生質或廢料(透過氣化或熱解作用)產氫的專利申請於2007年至2011年間快速成長,卻也在2011年以後大幅減少。自2010年開始,經由非電解途徑進行水分解的國際專利家族數量,也微幅遞減;而在2020年,該技術占了整體電解技術國際專利家族數量的12%。 圖4 與電解和生產能力有關發明之來源 四、2001年至2020年間,針對用於儲氫、生產氨和甲醇等現有技術進行改良的專利活動,呈現穩定成長趨勢。然而,氫燃料開發之創新,則在過去十年逐漸失去看頭。 純氫目前運送的方式,不是透過管線以氣態形式輸送,就是利用低溫桶以液態形式為之。從2001年起的專利申請趨勢觀察,可以發現過去二十年間,現有技術已吸引諸多創新的投入。這也意味著產業不僅已有能力,也有興趣對用於車輛補給之儲氫配送系統進行改良,藉此有效應用該系統並提高運轉效率。 許多氫產業中立足已久的行動者,在所有關於氫的儲存、分配與轉換之技術類別中均表現活躍,而汽車業是部分技術類別中的主要專利申請人,因為車用儲氫對於氫能車之商業化至關重要。 2001年至2020年間,利用氫製造氨和甲醇的已公開國際專利家族數量,也有所成長,顯示出其生產過程已能大幅降低對氣候之影響,也讓這些分子作為能源與運輸產業氫燃料之議題,於近期開始引發關注。與純氫儲存技術一樣,這類領域的創新,主要來自利用化石燃料生產和處理氫方面之技術已相當純熟的企業,且大多為歐洲企業。 其他氫燃料的進展—例如用於航空的合成煤油或合成甲烷,也有賴進一步的改良,以增進效率和減少成本;然而,專利資料顯示這類領域的創新在過去十年間逐漸減少。自2011年起,美國與歐洲所帶頭的合成燃料開發,已呈停滯狀態。2011年至2020年間,氫能長程運輸的專利申請數量大幅增加:液態有機氫載體的平均成長率為12.5%,氨裂解為7.8%。然而,他們僅代表少數的專利家族,有半數仍來自以科學為導向的研究機構。圖5 2001~2020年氣態氫儲存、利用氫製氨、製造甲醇、以及替代性氫燃料之國際專利申請趨勢 五、在氫的終端應用方面,氫應用於汽車業的專利申請持續成長,且其成長率遠高於其他氫的終端應用領域;氫用於製鋼的專利申請則是近期有所提升;而應用於其他產業的創新,包含利用氫燃料的長程運輸,尚未蓬勃發展。 針對氫的終端應用,氫技術在運輸方面的國際專利家族數量大幅成長,主要歸功於汽車業燃料推進技術的創新,其次為短程飛航(尤其是無人機)。這些領域的專利申請,多數來自日本與韓國汽車業,且看起來能與高分子電解質膜(PEM)技術一起發揮綜效。相對而言,利用氫、氨或甲醇作為燃料的內燃機(innovation in internal combustion engines,簡稱ICE)和渦輪,仍未受近期政策推動影響而提高申請量;即便這些技術對於長程運輸,特別是海運或中程飛行,可能很有必要。 自2014年以後連續幾年,利用氫製鐵和鋼的國際專利申請,均下滑,直到2017年再度回升。2011年至2020年間,將近40%的專利活動都集中在少數製鋼業者和設備供應商。在設備供應商中,又以歐洲企業居多。他們在將最先進的氫技術(例如直接還原鐵、熔煉還原),整合成新一代生產設備方面,位列最前端。 2010年至2019年間,用於建築和發電的其他氫終端應用之專利申請,呈現下滑趨勢,顯示出除了日本以外的其他地區,對氫的建築應用興趣缺缺,而對於以電池作為替代方案,用於穩定儲電的技術,則逐漸受到重視。圖6 2011~2020年氫推進技術之國際專利申請趨勢 六、隨著新創企業開展氫技術的商機,專利申請確保其能取得資金。針對發展氫技術新創企業所進行的大型投資,有超過八成是由已有專利申請的企業取得,也顯示出對在這項領域耕耘的新創企業而言,專利申請至關重要。 在391家曾投入氫技術相關活動的新創企業裡,有將近七成擁有至少一件氫專利申請。大多數投入氫產業的新創企業,是從實驗室起家,且不是仰賴現有技術的重組,就是利用新興技術去處理基本技術問題。這類型的風險,在研究發展及工程階段需要大量資金挹注,同時也仰賴專利以確保投資降低風險。 2011年至2020年間,在391家新創企業中,只有117家有申請國際專利家族,且大多來自歐洲(34%)及美國(33%)。提供給早期、後期、首次公開募股(IPO)及募股後之創投資金,有55%是由這些企業取得。進一步對已取得和未有氫專利的新創企業之創投交易量進行分析,可以發現擁有氫專利的企業,其取得融資金額的比例,隨著進展到較後期的融資階段而持續成長。針對氫相關新創企業所進行的後期投資,有超過八成是由已取得氫專利的企業所取得;若將首次公開募股(IPO)及募股後的階段也納入計算,則該項比例擴增為95%。圖7 2000~2020年新創企業累績資金的比例(依募資階段) 氫相關新創企業主要投入的領域是因應氣候變遷而生的技術,例如電解和燃料電池。然而,仍有約莫三分之一的新創企業,擁有現有技術的專利申請,且多半會與氣候變遷相關技術相互結合。這樣的情形在產氫領域尤為顯著,也代表了新創企業試圖在利用氣體和其他化石燃料製氫的過程中減碳。 七、氫相關專利申請在不同技術領域及地區,存在布局不均衡的發展趨勢,為採取政策行動提供良好時機,藉此實現淨零排放。 氫技術專利申請的成長,雖提供整體性的正向訊息,然而,全球氫技術的發展,仍存在部分隱憂。氫技術仰賴一套複雜的氫技術價值鏈,氫能是否能廣泛使用並發展迅速,取決於價值鏈中最薄弱的一環。如何使成本降低也至關重要。在其他領域例如氫燃料合成和終端應用,需要就成本和績效,加以改善。雖然以經濟模型就未來能源系統進行分析的結果指出,這些領域的成本在未來有望降低,但從專利資料觀察,發明人尚未有強大的誘因去實現它。 政府必須認真看待供給和需求技術不相稱的風險。已開發出多種電解方法的實驗室,以及近期不斷拓展的具商業規模工廠,為受惠於企業間和地區間經濟競爭的創新創造聲勢。政府鼓勵創新朝向新穎製造技術、降低對部分關鍵礦物的依賴或使用期待輸入物質例如鹽水或汙水等案例,已所在多有,且其整體發展方向非常鼓舞人心。然而,以這些技術之應用為標的的投資,取決於市場上對低排放氫的購買意願,而購買意願又取決於是否有合適且具競爭力的轉換和終端技術存在。除非常被稱作「即用(drop-in)」的氫燃料可於市場中取得,或是改變化石燃料產氫的做法已被全球消費者和企業廣為接受,否則投資將很有限。 政府在設定研究議程,以及採用能引發私部門投資於創新發明的政策上扮演重要角色。專利資料清楚顯示已投身於氫領域許久的行動者,是全球氫專利申請的要角,且他們有能力擴展至新的市場區塊。汽車及化學業在燃料電池和電解方面表現活躍的情形,便是一個再明顯不過的例子。向鋼鐵業、航空業及海運業傳達朝向清潔燃料轉型的必要性,將促使現有技術持有者加以精進改良,也催生出新創企業。這類訊息可透過法規、市場誘因或資金移轉,並搭配對創新專案的支持,來引導企業達成。同樣地,有關利用氫來升級生質燃料,以及氫用於穩定發電之專利申請趨勢,需要一股全新的推動力。 針對用於清潔能源的氫專利,未來可進一步研究的領域為:利用化石燃料產氫。為了大幅減少碳排,此一現有技術產業,無法持續透過漸進式創新來提升效能。所有以化石燃料為基礎的技術,若是想在淨零排放能源系統中扮演重要角色,必須結合氣候動機。 附件及相關連結EPO與IEA:氫價值鏈創新之全球趨勢分析報告https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230110.html 13

132021年度IP5局統計報告

全球五大智慧財產權局(IP5局)已在IP5網站上發布了「2021年度IP5局統計報告」。 本報告是歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局 (KIPO)、中國大陸國家知識產權局(CNIPA)和美國專利商標局(USPTO)發布的專利統計數據的年度彙編,其中也包含IP5局的進展,並詳細介紹各國授予專利程序的異同,以及來自WIPO和全球專利局的統計數據。 該報告共分為六個章節: 第一章簡介(introduction)簡介智慧財產內容,並針對報告中使用的用語名詞作出定義或解釋,並強調本報告著重於發明專利,因發明專利的活動可作為整個世界創新活動的有用指標。 第二章IP5局概況(The IP5 Offices)有關IP5局的近期發展總結。 第三章全球專利活動( Worldwide Patenting Activity)本章不僅介紹IP5局的專利活動,也針對全球專利活動作出評估。這部分的專利申請,會因統計及定義方式不同,被歸類在不同部分。 第四章 IP5局專利活動(Patent Activity at the IP5 Offices)本章針對IP5局的實際的專利狀況作出介紹。本章針對各局的專利申請及專利授予提出統計數據,還有一些比較性的數據,而此數據來自於IP5局內部的數據資料庫。 第五章 IP5局及PCT專利申請(The IP5 Offices and the Patent Cooperation Treaty)呈現PCT對專利活動的影響(依地理區域和IP5局的全球活動),特別是關於使用 PCT國際專利申請比例、從原先的國際申請階段進入國家/區域階段的PCT比例、PCT在授予專利中的占比以及 PCT 在同一專利家族中的使用比例。 第六章 其他工作(Other work)本章展現IP5局其他的智慧財產活動。 一、專利用於保護發明,其數量被視為一種衡量創新活動的標準,截至2020年的全球專利活動: (一)至2020年底,全球有1,580萬件的有效專利(+6.0%)。(二)在1580萬件有效專利中,31%在美國有效,21%在EPC國家,19%在中國大陸,13%在日本,以及7%在韓國,可見全球91%的有效專利,皆在IP5局中的某一局內有效,足證IP5局扮演重要且突出的角色。(三)2020年全球共提出了330萬件專利申請,無論是直接向國家申請、向區域組織申請或是透過PCT途徑申請,其中93%的申請案來自IP5局。(四)2020年,77%的全球專利申請是直接向國家提出的,透過PCT提出的申請比例保持穩定。圖 1 截至2020之全球有效專利分布二、2021年IP5局專利申請活動 (一)於IP5局共提交了290萬件專利申請,比2020年成長7%。(二)IP5局共授予150萬個專利,比2020年成長10%。(三)IP5局專利申請的首次審查和總審查時間沒有顯著變化。 三、2021年IP5局的重要發展 (一)IP5局年度事件:2021年6月,第14次IP5局會議以虛擬方式舉行,IP5局領導人同意在有益於使用者的措施,加強合作。(二)在批准IP5 NET/AI Roadmap方面取得了顯著進展,顯見了各大局可以合作的方向與契機。(三)IP5局專利調和專家小組(IP5 Patent Harmonisation Expert Panel,PHEP)的新工作計畫,旨在促進各局的實踐趨於一致。*IP5 NET/AI Roadmap旨在利用新興科技(new emerging technologies, NET)及人工智慧(artificial intelligence, AI),作為IP5局共同努力利用的藍圖,以NET/AI功能來支持他們的專利授予流程,並提供透明的專利實務、專利訴訟的可預測性。(四)討論了智慧財產權的保護與促進創新議題,以克服COVID-19並加速經濟復甦。(五)2021年IP5局專利申請情形:CNIPA收到的專利申請案增加了6%,EPO增加了5%,KIPO增加了4%,JPO增加了不到1%,而USPTO則減少了1%。(六)IP5局總申請量,整體增長了4%。 歐洲專利局(EPO) 歐洲專利局主要任務係依據歐洲專利公約(EPC)審查及授予歐洲專利,另外,EPO也作為PCT申請途徑的收件、檢索及審查局。目前EPO提供歐洲專利保護多達44個國家,可提出一專利申請,並集中授予程序。 2021年EPO收到18萬8,600件歐洲專利申請,比2020年增長4.5%,專利申請量明顯恢復增長的趨勢。 EPO在2021年公開了約10萬8,800件歐洲專利,比2020年減少了2%。 數位化帶來了效率的全面提升,反映在EPO產品和服務的及時性,EPO在審查時效性方面,有穩健的提升,其檢索及書面意見期間平均為4.8個月;將發給專利核准決定降為平均23個月(從實體審查請求後),總期間(從申請-專利核准決定-授予)平均期間為43.3個月。 Intellectual Asset Management(IAM)雜誌連續第十一次,將EPO評為IP5局中品質最佳。 日本特許廳(JPO) JPO向來以「實現世界最快和最高品質的專利審查」為目標,並實行了多項措施以「保持審查速度」、「授予高品質專利」,而縮短總申請期間,將有助於智慧財產創新的循環,包含權利的創設、實施。 2021年JPO共受理28萬9,200件專利申請,總審查期間和首次通知期間(The first action pendency)分別為平均15.3個月和平均10.1個月。 *首次通知期間:係指提出請求審查至JPO發出首次審查結果通知期間。 此外,在特定的條件下,日本特許廳提供加速審查制度/超加速審查制度,根據申請人的請求,加快優先審查。 2021年,加速審查請求(Accelerated examination)可提供如:除日本外,同時在一個或多個其他國家提出申請者、申請人為中小企業等,其首次通知期間,平均為2.7個月。 JPO超加速審查制度(Super-accelerated examination)是提供給「高度重要」的申請,例如已經在實施的發明、已商業化的發明、在一個或多個其他國家提出申請者。原則上,首次通知為自請求之日起,一個月內發出。 韓國智慧財產局(KIPO) KIPO持續致力於提供高品質與以客戶為導向的快速審查服務,透過提高智慧財產管理的品質與完善審查制度,減少首次通知的期間。 2021年KIPO共受理了59萬2,615 件專利、新型、工業設計和商標申請案,其中有8萬7,010件的申請案係由非居民所提出。 專利和新型首次通知期間為12.2個月。 來自韓國的PCT國際專利申請案,每年皆持續增加,申請數量從2020年的2萬45件增加至2021年的2萬678件,增加了 3.2%,以韓國為PCT國際專利申請之途徑,其數量為第四大來源國。 中國大陸國家知識產權局(CNIPA) 2021年中國大陸共有158.6萬件發明專利申請,比2020年成長5.9%,其中有142.8萬件是本國人申請,占總量的90%,外國人提出的申請則有15.8萬件,占10.0% 在本國發明之中,職務上發明(service inventions)專利申請131.4萬件,占92.0%,比2020年成長8.2%,由企業提出的發明專利申請案占66.8%,比2020年高6.1%。 2021年CNIPA審結的發明專利案共126.6萬件,發明專利申請案平均審查期間縮短至18.5個月。高價值的發明專利平均審查期間縮短為13.3個月。 2021年CNIPA授予的發明專利申請共69萬6,000件,與2020年相比,增加31.3%。 美國專利商標局(USPTO) USPTO近年來的策略目標為優化審查的品質及時效性,發給可預見、可信賴、高品質的智慧財產權,發展促進訊息現代化的科技、提升使用者經驗,在國外推廣智慧財產權、監督和協助解決國會和法院與智慧財產相關問題。 2021年USPTO正式授予美國專利號至1100萬號,這代表了美國創新和獨創性的重要里程碑。 USPTO於2021年收到的新型專利申請共59萬5,398件,與2020年相比減少1.4%,授予的新型專利也減少5.3%。 小結2021年IP5局共受理289萬2,934件專利申請,比2020年增加4%(278萬9,982件)。 中國國家知識產權局(CNIPA)的專利申請,增加了6%,歐洲專利局(EPO)及韓國智慧財產局(KIPO)的專利申請增長了5%,而在日本特許廳(JPO)的申請的增加不到1%,在美國專利商標局(USPTO)則減少了1%。 EPO、CNIPA、KIPO和USPTO的本國申請分別增加了3%、6%、3%及2%,日本特許廳的本國申請減少2%。 EPO、CNIPA、JPO和KIPO的外國申請皆增加,只有USPTO的外國申請下降。圖 2各IP5局受理本國與外國申請情形 圖 3各IP5局專利申請來源國/地區 全球專利活動 專利活動被認為是創新的指標,本部分的統計數據,為2016年至2020年期間的專利申請及授予。 2020年,專利申請量增加3%,共290萬件。其中,直接向國家提出申請的案件增加3%,而向區域(例:歐洲專利局、非洲智慧財產權組織(ARIPO))提出申請,則減少3%。 透過PCT國際申請途徑,則增加4%。總體而言,有88%的申請案是直接以國家程序提出申請。 圖 4 全球專利申請提出途徑 2016年至2020年間,IP5局仍穩定的占全球申請量的93%左右。2020年,來源為自中國大陸和韓國的專利申請數量分別增加9%和5%。而來自EPC國家(-3%)、日本(-8%)和美國(-5%)的比例皆下降。 圖 5全球專利申請來源 資料來源: 2021年度IP5局統計報告https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf 14

14美國專利商標局發布癌症登月加速審查試行計畫

美國專利商標局(USPTO)發布「癌症登月加速審查試行計畫(Cancer Moonshot Expedited Examination Pilot Program),下稱本計畫」,將取代過去為癌症免疫治療相關的專利申請案提供快速審查的「癌症免疫治療試行計畫(Cancer Immunotherapy Pilot Program)」。 本計畫自2023年2月1日啟動,針對一系列用以預防癌症和癌症死亡的技術進行加速審查,並將於2025年1月31日止受理申請1,000件。專利申請案所涉技術若符合申請條件,USPTO將在發出首次審查意見通知之前,提前進行審查(符合優先審查狀態)。USPTO的這項試行計畫,預計透過更新版的癌症登月措施,於25年內降低50%的癌症死亡率。 有意向本計畫提出申請者,必須填寫PTO/SB/465表單,且須透過USPTO的專利中心(Patent Center)進行電子申請。 一.申請要件透過癌症登月加速審查試行計畫提出之請求,須符合以下要件:(一)申請案類型必須為非再領證(non-reissue)的申請案,且為根據美國專利法35 U.S.C. 111(a)提出的非臨時申請案(亦即正式案),或依35 U.S.C. 371已進入國家階段的國際申請案。 (二)請求項限制以及不可為多重附屬項申請案所包含的獨立項不可超過3項,請求項合計不得超過20項,且不得有多重附屬項(multiple dependent claims)。若申請人所提交的請求項未符前述規定,申請人應依37 CFR 1.121規定,於提交癌症登月加速審查試行計畫申請之前(含申請當日),申請初步修正(preliminary amendment),以取消超過規定數量的請求項或多重附屬項。在請求審理期間,經由試行計畫核准為優先審查狀態(special status)的申請案,必須符合計畫之請求項限制,且不得包含多重附屬項。 (三)至少包含一個符合計畫申請要件技術範圍的方法請求項透過本計畫申請加速審查的申請案,僅限於和腫瘤學或與戒菸有關的技術領域,且須包含至少一種符合計畫申請要件的方法請求項(如第二部分「符合申請要件的技術範圍」所述)。 (四)有關限制要件和選定發明之聲明申請時必須包含一項聲明:若USPTO做出限制要求(requirement for restriction)或發明單一性(unity of invention)的決定,申請人將同意針對符合計畫申請要件的發明,進行不附反對意見的選擇。此外,申請人亦須聲明同意在請求審理期間,不取消已經過選擇的發明之所有請求項。 (五)聲明申請案過去未曾取得優先審查狀態向本計畫提交請求的同時,須檢附有關申請案過去未透過本計畫或其他計畫(例如專利審查高速公路、加速審查或優先審查等)取得優先審查狀態的聲明。 (六)提交請求時間點須於USPTO發出首次審查意見通知之前為之。此一審查意見通知可能只包含一項限制要求(restriction requirement)。向本計畫提交之請求,不適用於已依37 CFR 1.114規定,提出繼續審查申請(continued examination)的申請案。 (七)申請方式提交申請時,需檢附PTO/SB/465表單,並透過USPTO的專利中心(Patent Center)進行電子申請。該表單可於USPTO官網的「PatentForms」頁面下載(https://www.uspto.gov/patents/apply/forms?MURL=PatentForms)。此外,申請案或進入國家階段之國際申請案,其專利說明書、申請專利範圍及摘要須以DOCX格式遞交。 (八)申請限制任一發明人或共同發明人就正式案向本計畫提出優先審查請求之申請件數不得超過十件。透過舊版「癌症免疫治療試行計畫(Cancer Immunotherapy Pilot Program)」申請的件數不在此限。申請人須在提交請求時一併附上本項聲明。 二.符合申請要件的技術範圍專利申請案之技術領域必須為腫瘤學或與戒菸有關,申請專利範圍必須符合至少一種以下技術:(一)癌症免疫治療1.方法的專利請求項是使用免疫治療化合物或組合物,用以治療或減少癌症發生率(癌症免疫治療方法請求項)。這些請求項包含改善、治療或減少人體產生惡性腫瘤發病率之一系列根除癌細胞,藉此協助或促進免疫系統之方法。例如:(1)管理那些會誘發主動(或被動)免疫反應,以摧毀癌細胞的細胞、抗體、蛋白質或核酸(2)同時利用生物佐劑(例如介白素、細胞激素、卡介苗、單磷酰脂質A等)及傳統癌症療法,例如化學療法、雷射、手術(3)管理那些透過活化免疫系統來摧毀或減少癌細胞生長的疫苗(4)適用體內或體外,且採用免疫治療來治療癌症,包括自體、異體細胞或永生細胞株。2.產品的專利請求項是用於前項所提癌症免疫治療方法的免疫治療化合物或組合物。 此外,若申請案含有第2點「產品的專利請求項」,則第1點「方法的專利請求項」必須包含產品請求項所稱得以治療癌症的免疫治療化合物或組合物,因為免疫治療化合物或組合物可能有其他與治療癌症無關的用途。 (二)透過使用特定藥物組合物來鎖定特定基因標記或變異,用以治療癌症的個人化醫療透過使用特定藥物組合物來鎖定特定基因標記或變異,用以治療癌症的方法請求項,以及使用這些方法請求項的藥物組合物(屬產品請求項),均可向本計畫提出申請。同樣地,方法請求項必須與產品請求項的範圍相當。 (三)針對罕見癌症,包括所有兒童癌症,使用特定藥物組合物進行的癌症治療方法請求項若是有關使用特定藥物組合物來治療罕見癌症,包括所有兒童癌症,以及含括在這些方法請求項中的產品請求項—用於治療癌症的藥物組合物,均可向本計畫提出申請。罕見癌症是根據美國國家衛生院之定義,包含兒童癌症。同樣地,方法請求項必須與產品請求項的範圍相當。 (四)使用專門用於偵測或治療癌症的醫療器材,進行癌症偵測與治療的方法方法請求項若是有關使用專門用於偵測或治療癌症的醫療器材,進行癌症偵測與治療的方法,以及任何在這些方法請求項中,用於偵測或治療癌症的醫療器材,均可提出申請。同樣地,方法請求項必須與產品請求項的範圍相當。 (五)在診斷出癌症後,採用特定藥物組合物治療癌症方法請求項若是有關診斷癌症,與採用特定藥物組合物治療癌症的方法,以及在這些方法請求項中,任何用於治療癌症的藥物組合物之產品請求項,均可提出申請。同樣地,方法請求項必須與產品請求項的範圍相當。 (六)採用特定藥物組合物,治療尼古丁成癮並促進戒菸方法請求項是採用特定藥物組合物,治療尼古丁成癮並促進戒菸的方法,以及在這些方法請求項中,任何用於治療尼古丁成癮並促進戒菸的藥物組合物之產品請求項,均可提供申請。同樣地,方法請求項必須與產品請求項的範圍相當。 相關連結https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-cancer-moonshot-expedited-examination-pilot-program 15

15英國智慧財產局發布「人工智慧(AI)的智慧財產及投資」報告

本研究調查智慧財產對英國AI投資的影響,並探究其他影響因素。尤其,這反映了不同智慧財產權及橫跨不同公司規模、產業和國家之間的差異。本報告包括: 針對AI投資之主要影響因素,以及智慧財產在其中的角色進行文獻回顧呈現英國及外國地區AI產業的主要參與者及其貢獻透過面訪利害關係人,收集附加的證詞。 一、文獻調查所得結論(一)文獻調查結論本研究先蒐集了不同來源的資訊,檢視關於AI及相關投資的現有文獻,所得結果摘要如下:1. 2020年,在私人投資AI方面,英國在全球排名第三(僅次於美國及中國大陸),在歐洲則排名第一(Zhang, et al.,2021)。 圖1 2020年各國在AI的私人投資 2. 若以AI相關專利家族數量估測專利活動量,英國申請人和發明人則排名第六(UKIPO,2019)。 3. 倫敦是歐洲AI開發活動的主要樞紐中心。 4. 英國擁有大量AI和軟體人才,包括聚焦AI研究及發展(R&D)的重要研究機構。 5. 隨著美國產業生態系統日益擴大,英國享有母語為英語的優勢。 6. 英國的強項是發展AI解決方案,但是缺乏創建期以後的投資以及AI公司成長。對此,利害關係人訪談提供一些回饋意見。 圖2 根據企業採用AI的比例(%)呈現英國、歐洲、美國之AI技術擴散 (二)、文獻調查補充1. 機器學習顯然在AI領域中具領銜地位,也是各個產業中最廣泛被採用的AI類型,主要是因為在所有情況中,機器學習都是在解決產業或商業的特定需求,藉此提高生產力,同時降低成本。 圖3 企業受訪者背景(依AI使用類型、應用領域和規模) 2. 在英國,挹注到新創公司與中小企業的投資,大多來自創始人、家人與朋友,以及天使投資人;少數來自創業投資公司。然而,在草創初期,創投公司往往受限於他們所能提供的融資額度,以及願意投資的公司類型(GrantTree,2021)。 3. AI的發展及後續的投資絕大多數都集中在美國及中國大陸。然而,僅就歐洲的狀況觀察,英國正引領著AI發展活動和投資。 圖4 2015-2020年全球企業的AI投資(單位:十億美元) 圖5 2000-2020年全球AI期刊出版來源地區 4. AI研究領域的結盟及合作不多見,而衝突和訴訟看起來也不常發生(WIPO,2019)。 5. 此外,相較於德國、法國、日本及韓國等國家,英國的專利產出較低(Bughin等,2019)。這可能是因為,英國將AI研究成功商品化似乎很吃力(英國上議院,2018)。若干因素可解釋這狀況。部分英國的發展活動屬於早期階段,且還未發展成熟到足以申請專利;也可能是因為英國企業選擇在美國或歐洲申請專利,而不是在英國。然而,軟體的生命週期一般很短(至多5年),而且早期階段的開發可能被新發布和升級版的技術所取代。 6. 以更為寬廣的環境背景觀察在英國及更遠地方對AI的投資,雖然智慧財產可能是當中的一部分,但很顯然地不是最重要的因素(Bughin 等人,2019)。取得人力技能資本、獲得訓練AI所需的數據,一套可信賴的法律和管制系統,對投資來說,也都是非常重要的先決條件。 7. 相較UKIPO/EPO制度,相關專業法律及諮詢服務較會影響一家公司在英國進行投資的決定。其中包含UKIPO的智慧財產審計(IP audit)與存取授權,這些能夠提供處於早期發展階段的企業一些商業性忠告(Mathys & Squire LLP,2021)。調解服務、智慧財產權執法、司法系統信任度以及整體管制環境,也十分重要。 8. 其他經濟工具,包含稅收優惠,也會影響大公司是否落腳英國的決定(TechUK,2021;BEIS and DCMS,2019; OECD,2021)。稅捐優惠則包含專利盒稅收優惠制度(patent box)或研發稅額抵減(R&D tax credits)。 9. 針對政府諮詢文件(Government Consultation paper)的一項公開回應,強調智慧財產權的重要作用是鞏固英國在AI領域的地位及吸引更多的人才與投資(Lord Clement Jones,2022)。對於修改當前智慧財產制度,有部分選項被納入考量,當中有些反映了本研究受訪者的選擇。這些選項包含針對AI生成的著作,推行縮短的著作權保護期,並利用商業性獎勵措施達成目標。其他幾個被討論選項還包括,提供數據擁有者授權使用訓練用途數據的誘因。 10. AI相關產業仍舊是白人男性主導的場域。英國AI產業所有受雇人員中,只有22%是女性。然而,全英國AI新創公司中,45%的公司有女性共同創辦人(Aashind,2021)。此外,根據2021年AI指數報告,北美受訪的AI領域畢業生中,有45%是白人(Zhang等,2021)。這表示AI領域缺乏多樣性,可能會進一步影響廣泛開發與實行AI的機會。 二、訪談所得結論摘要(一)受訪利害關係人之背景本研究從(1)中小企業、(2)大型公司法人、(3)學術界、(4)加速器與新創機構及(5)投資人等不同群體中篩選利害關係人,進行面對面訪談。總計篩選出96位來自不同企業和組織的個人,其中有34人回應,21人接受訪談,整體回應率接近22%。超過一半(61%)的受訪者為企業,13%為投資人,而投資人包含天使投資人(angel inventor)、創投(venture capital)和企業創投(corporate venture)。 圖6 根據實體類型(entity type)區分本研究的受訪者 (二)儘管本研究受訪的利害關係人涉及廣泛且不同的產業利益,不過回應趨同。許多受訪者在訪談中強調AI發明不太可能均透過專利進行保護。很多軟體及AI公司,特別是新創公司和中小企業,往往同時仰賴保密協議、著作權和營業秘密來保護AI發明。這也衍生出以下問題: 1. 現行的智慧財產權是否足以讓快速發展的AI領域及軟體所衍生的種種創新能受到更廣泛地保護? 2. 是時候思考以新類型智慧財產權對AI發明進行保護 (Pinsent Masons , 2021; Deamer, 2022) 3. 針對現行智慧財產權法規的修訂,是否能朝向解決當前軟體及AI發展所遭遇的困境進行著手? 一家大型企業的受訪者表示,取得外部數據的問題一直存在,利用其他方提供的商業性客戶資料並加以標註,藉此訓練AI模型。隨著這些數據逐步地經由一條鏈(chain)傳遞、標記並逐漸被修改(在某些情況下會被多方修改),也衍生出一項重要問題:「當數據不再跟原始資料相像,且可能已經被傳遞鏈過程中的多方修改過了,那麼誰實際上擁有這些數據的權利?」 (三)訪談所得結論摘要透過與利害關係人面談,本研究另外得出其他結論。從訪談中得出結論主要可劃分為:智慧財產、人力技術資本和人事任用(staffing)、投資,以及AI應用等主題。結論摘要如下: 1. 對於本研究受訪者而言,英國智慧財產制度並非投資時的基本考量因素。 2. 投資決策的主導因素:具備充足的AI技術能力人才、技術樞紐中心及大學的名聲、政府補助及取得早期資金(early-stage funding)的機會。整體而言,這些因素的相對優勢促進對英國的AI投資。 3. 自草創期開始,AI企業的人力資源便分散在全世界,這是因為這類企業需在全球尋找AI技能人才。對於畢業後回到自己國家的國際學生,這提供了居家從事軟體開發工作的機會。 4. 廣泛意見認為英國智慧財產制度是值得信賴且可靠的,但對投資決策沒有重大影響,亦即英國智慧財產制度被視為雙因素理論中的背景保健因素(hygiene factor)。然而,需留意的是,處於草創期的AI新創公司缺乏利用英國智慧財產制度的經驗。 5. 投資者通常需要專利來支持投資決策。專利相當於就技術獨特性提供了第三方意見,同時,若是企業停止交易,專利也提供「可出售的資產保險(saleable asset insurance)」。 6. 科技產業相關人士普遍有錯誤的認知,認為「核心AI軟體不具專利性(not patentable)」。英國數位文化媒體暨體育部(DCMS)及AI辦公室(OAI)最近發布一份委託外部研究AI報告(Westgarth 等人,2022 年),此報告中也做出了類似的觀察結果。該報告提出,AI的價值在於透過應用來解決現存問題。然而,對AI相關發明的專利保護適用於所有技術領域。包含演算法或軟體的發明,只要能提供技術上的貢獻,便能透過專利進行保護。一如歐洲專利局(EPO)的做法,UKIPO核准了數千項有關AI領域的電腦及軟體發明(UKIPO,2019 年)。因此,專利確實為這個領域的創新者提供了保護,UKIPO 的專利實務手冊(Manual of Patent Practice)對於以軟體和電腦進行的發明,提供了廣泛的指引。 7. 隨著新創公司成長為中型企業(中小企業),他們也更加瞭解專利及著作權,但對於營業秘密相關智慧財產制度的瞭解仍稍顯薄弱。 8. 看起來有兩個利益團體正在使用、開發AI技術和英國智慧財產制度,科技產業社群傾向以專利為主,並仰賴專利律師事務所;而媒體產業則主要會找著作權律師(solicitor)。 9. 目前前述兩個專業少有重疊的利益團體之間,存在很大的歧異。若整合這兩個領域的專業,將有助於初創階段的AI企業發展商業戰略,藉此在保護、募集資金和開發利用方面,充分發揮企業關鍵資產的潛力。 10. 英國在孵化AI企業方面建立了卓越的聲譽。然而,英國的市場被認為太小,無法發展出大型的公司,也無法為大規模且有長期成長需求的企業,取得大量投資。許多成立時間不長的企業有提前退場的打算,或是計畫遷移到市場規模較大且以承擔風險和大型投資著稱的美國市場。英國太常在AI企業成長過程所取得的大規模經濟效益上,輸給其他更大規模的經濟體。英國商業、能源暨產業策略部(BEIS)的創新戰略(Innovation Strategy)文件(BEIS,2021),也揭櫫英國創新企業在擴大規模上所面臨的挑戰。 (四)訪談所得結論補充1. 智慧財產權本研究發現,微型及中小企業對於專利流程、著作權以及營業秘密等三種類型智慧財產的瞭解差異很大。這些企業最瞭解專利相關知識,但卻較不看重著作權與營業秘密,也對其了解不深。在早期軟體開發階段,企業往往需仰賴著作權及營業秘密,但他們卻未能完全了解這兩者所提供的權利或法律保護。 圖7 不同參與者對不同智慧財產權之看法 處於早期(應用的先前階段pre-application)AI發展階段的新創公司,面臨如下困境:他們的主要資產是軟體,而軟體(在英國)不具可專利性。沒有專利,投資者便難以用一客觀指標衡量軟體程式碼的發明性,導致投資者產生專利偏見。 透過訪談,本研究也發現,目前英國在營業秘密保護方面的立場尚不明確。英國脫離歐盟後,現行的《2018年營業秘密保護(執法)條例》(英國皇家著作權,2018)是否繼續保持原貌,仍存在諸多疑問。其他問題則包含:相較於美國(美國政府出版局,2016)或歐盟(歐洲議會,2016),英國營業祕密的保護情況。 2. 人力資本與人員任用對於所有產業、公司規模及投資者而言,人力資源與技能是根本。所有受訪者均一致認為,資源供應對AI而言是最重要的一環。 許多較大規模的中小企業定期出席研討會、發表文章並參與黑客松(hackathons),與像是Google等大型跨國公司一起展現他們的活動與能力。這對許多試圖在AI領域闖出名號,且想與公司以外的人一起工作的AI研究人員來說是必要的。這可能不太容易跟企業的智慧財產權政策並行,因為企業往往就其營業秘密進行高規格的保護。 許多受訪企業也有AI團隊,由來自英國與其他國家的人員所組成。英國脫歐後的簽證問題,可能造成英國往返歐洲變得較為困難。然而,隨著COVID-19期間人們逐漸適應遠距工作,也讓開發團隊遍布全球成為可能。 3. 投資與募資大多數創投投資人希望看到公司具備專利,而企業投資者則對技術及團隊比較感興趣。許多中小企業認為專利很重要,因為專利能吸引與滿足投資者。然而,著作權或營業秘密等其他權利卻較少被投資者所認識,尤其是創投。 英國補助融資系統(grant funding system),包括Innovate UK、Innovate UK Edge補助以及UKIPO補助,被認為對於企業的早期發展階段非常有幫助。然而,絕大多數新創公司計劃盡可能盡快退場,因為他們認為英國不具市場規模或拓展企業規模的資本。美國被認為同時具備市場規模與資本,以及渴望收購新創公司的大型企業。 AI正廣泛應用於醫療科技產業,尤其是在新藥探索領域,這可能是受COVID-19疫情影響所致。 圖8 2019-2020年間AI應用領域的變化 4. 數據對所有產業而言,數據的取得至關重要。大型公司可取用自身所擁有的龐大數據,但新創公司能取得的數據有限,這可能導致其發展速度變慢。改善共同取用數據的情形或進行數據共享,將有助於新創公司加速開發,並創造出更多公平競爭的場域。大型公司對於主要資料源具有壟斷的潛力。 大多數受訪的中小企業指出,透過商業管道取得的資料集,還有內部合成的資料集,使他們擁有充足管道取用AI訓練數據。他們也指出,非常歡迎政府支持或產業支持用於訓練的匿名資料池(pooling of anonymised data)。然而,他們深知說服產業界參與並非易事。在這個問題上,相較於西方國家,中國大陸在收集與使用大量訓練數據的能力上有明顯的優勢(WIPO,2019)。這跟DCMS與BEIS委外研究的獨立報告(Hall & Pesenti,2017)所提的建議一致。這個報告建議訓練數據應該要更加容易取用,同時政府及產業界應致力於發展「數據信任(data trusts)」,以促進數據共享。 5. 位於英國的關聯性相較於歐洲其他地區,英國的生態系統及資金可得性普遍為人稱道。然而,多數企業會選擇在英國以外的地區尋求資金以擴大事業規模。一家大型企業指出,任何針對AI相關發明和創作的智慧財產保護所做的改變,都需要在國際或歐洲這類較大的層級施行。僅在英國提供一個單一的「特殊」AI權利,對許多跨國企業來說,可能毫無利益或用處。 三、AI投資的主要參與者及參與者類型本研究將AI投資參與者歸類為少數幾個一般性群集,這些群集之間可能重疊,也可能有子群體存在集群中。 四種類型的AI投資者:1. 政府投資:本研究假設政府投資是由智慧財產制度以外的因素主導(因為政府經由立法訂定制度)。但是,政府機關在學術投資的產出,將連同為了投資或資金補助目的所需的智慧財產相關要件一併考慮。 2. 對產品或服務直接進行內部投資的企業:透過運用本身內部資源,創設AI相關功能。 3. 進行外部投資的企業:他們從第三方獲得產品或服務,有創投資金或以資金挹注外部研究。 4. 專業投資者,例如創業投資或種子資金投資者,其投資根本上就是為了財務獲利。 以下為AI價值鏈中的六個組成元素: 1. 晶片及硬體:開發用以支援AI應用之半導體晶片的公司(例如英特爾和高通)。 2. 平臺及基礎設施:讓AI軟體執行的硬體架構或軟體框架(例如Google的AI平臺、Microsoft Azure及 TensorFlow)。 3. 架構及演算法:AI框架讓AI應用程式的開發可以更快、更輕鬆(例如Microsoft CNTK及Caffe)。 4. 企業解決方案:企業軟體的一種,這類軟體利用先進的AI技術,引導數位轉型(例如Digital Genius及Afiniti)。 5. 垂直產業解決方案:垂直(特定市場行業)AI解決方案(在特定市場行業)旨在發現全新的機會,而不只是優化現有機會。例如:醫療保健服務中的Benevolent AI、金融和保險領域的Zest finance,以及農業領域的FarmersEdge。 6. 大型企業:大公司,例如汽車及運輸領域的福特與波音、零售和媒體領域的迪士尼。 四、重要相關資訊 (一)訓練數據的可用性對於英國等國家而言,另一個限制因素是,用以訓練模型的罕見數據不容易取得。這可歸因於諸多因素,包括未能認知到這類數據的價值,以及數據保護的考量。即使開發了一個獨一無二的AI技術或解決方案,英國也可能缺少合適的訓練數據。這與像是美國這類具有開放市場的國家,或是中國大陸這類由國家控制市場的地區形成鮮明對比。因此,大型企業准許開放其數據供第三方使用或許會是個機會,同時政府部門和組織也能夠提供英國企業大量(匿名)數據使用。這種方式可協助避免發生在加拿大的情況(Cowan & Hinton,2018)。雖然加拿大政府挹注大量投資進行AI研究,多數最後取得專利的發明都歸總部,不在加拿大的大型跨國企業所擁有。 (二)智慧財產保護最近一項研究顯示,各行各業廣泛採用AI,可能對AI技術的智慧財產保護所需要件產生影響(Hilty 等人,2020),因為創新周期發展迅速,產品或系統汰換速度也很快。如果軟體系統在取得專利之前就已經過時,那麼投資一個透過專利取得正式保護的軟體系統可能就不具意義。因此,以智慧財產保護作為鼓勵進一步創新的誘因,這項標準假設可能不再適用。 此外,想要及時保護軟體發明可能有困難,尤其是透過專利進行保護,可能會限縮軟體新創公司吸引投資的能力,還可能阻礙他們透過智慧財產進行商業使用,例如授權交易,進一步產生收益的能力。因此,AI領域的智慧財產保護,可能有正當理由保護AI創造與發明方面的投資回報。 拜快速的開發時程及逐步改良所賜,主要技術的變化幅度非常小。多數變化致使計算速度提高,也改善了訓練數據集。儘管如此,原創且新穎的AI軟體及演算法可透過著作權或營業秘密進行保護,或是用專利保護相關技術貢獻。 開發AI的國家,包括英國在內,須制定一致的國家戰略和制度,以避免智慧財產漏失(Cowan & Hinton,2018 年)。這包含提供像是專利池(patent pools)或專家投資基金(specialist investment funds)等機制,藉此確保他們面對美國和中國大陸仍保有競爭力。在這種情況下,仍存在的問題是:英國智慧財產制度擴大範圍,是否能有效減緩部分前述已知的風險。 相關連結https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-and-investment-in-artificial-intelligence/intellectual-property-and-investment-in-artificial-intelligence 16

16國內外商標布局策略指南

本局依過去輔導中小企業的經驗,很多中小企業都是等到穩定持續獲利後,才開始想到保護智慧財產權。有可能使用多年的商標已經有其他企業註冊,面臨換招牌的危機,或是開始想到國外發展自有品牌,才發現品牌早已被代理商或其他同業搶先註冊,成為我國中小企業發展的困境。根據統計資料顯示,2021年臺灣中小企業家數為159萬多家,占我國全體企業98.92%。但中小企業資金及人力相對有限,關注智慧財產權保護的觀念相對薄弱。為了使產業簡單明瞭我國申請商標註冊程序,以及商標權的維護與管理,並提供產業赴國外商標布局注意事項,本局試以簡單易懂的文字搭配圖表,將重點介紹產業在國內外進行商標布局的策略。面對全球商業競爭的趨勢,商標是公司累積商譽的重要資產。本策略指南主要提供企業有關申請國內商標的竅門,並關注申請國外商標的重要性,除了涵蓋商標權基礎知識,還包含商標權糾紛的處理方式,同時提供政府機關的相關資源,希望能有效指引中小企業走出商標權保護的困境。 檔案下載國內外商標布局策略指南1020公告版 17

17歐洲專利局最新研究:歐洲發明人中女性占比低於七分之一

歐洲專利局(EPO)最新研究指出,歐洲發明人中的女性占比為13.2%。這是EPO首次發布此類研究報告,主要針對1978年至2019年間EPO受理的專利申請案中的女性發明人比例進行分析。報告顯示,儘管近幾十年歐洲的女性發明人比例持續上升(由1970年代末的2%,成長至2019年的13.2%),發明人中的性別落差依然明顯。女性發明人比例甚至遠低於女性在科學和工程領域的研究人員和畢業生中之比例。 本研究旨在讓政策制定者和一般大眾瞭解歐洲地區有關性別和專利申請的情形,並提供女性發明人在不同國家、時期、技術領域和專利申請人中的數據。 在EPO成員國中,2010年至2019年間,女性發明人占比最高的國家依序為:拉脫維亞(30.6%)、葡萄牙(26.8%)、克羅埃西亞(25.8%)、西班牙(23.2%)和立陶宛(21.4%);然而,德國(10.0%)、盧森堡(10.0%)、列支敦斯登(9.6%)和奧地利(8.0%)則敬陪末座。 就技術領域而言,「化學」擁有最高的女性發明人比例(2010年至2019年間占比22.4%),但「機械工程」的占比(5.2%)最低。 報告也指出,在大學和公共研究組織的專利申請案中,女性發明人的比例(2010年至2019年間占比19.4%)明顯高於私人企業(10.0%)。 報告重點摘要儘管近幾十年以來,女性在科學和技術領域的貢獻持續增加,與男性相比仍存在落差。本研究針對歐洲專利公約(European Patent Convention,簡稱EPC)38個締約國,女性在EPO專利活動的參與度進行分析,並以1978年至2019年間提交的歐洲專利申請為主,部分統計則涵蓋至2021年。 1. 女性發明人比例隨著時間穩定成長,但仍遠低於男性。在EPO的38個成員國裡,女性發明人比例(women inventor rate,簡稱WIR)自1970年代末占比2%,至2019年占比超過13%。 圖1 1978年至2019年女性發明人比例 2. 2019年,EPO成員國的女性發明人比例(13.2%)遠高於日本(9.5%),但低於美國(15.0%)。中國大陸(26.8%)和韓國(28.3%)的女性發明人比例也較EPO成員國高,其估計值可能較不精確。2010年至2019年間,在所有EPO成員國中,女性發明人比例最高的國家依序為:拉脫維亞(30.6%)、葡萄牙(26.8%)、克羅埃西亞(25.8%)、西班牙(23.2%)和立陶宛(21.4%);有趣的是,雖然奧地利(8.0%)、德國(10.0%)、荷蘭(11.9%)是EPO成員國中專利申請數量最多的國家,但這幾個國家的女性發明人比例卻吊車尾。 圖2 2010年至2019年間EPO各國女性發明人比例 3. EPO成員國間的差異可顯示出各國專精的技術領域,以及大學、公共研究組織(public research organisations,簡稱PROs)對專利活動貢獻之不同。a. 在五大技術產業中,化學的女性發明人比例最多。2010年至2019年間,化學產業的女性發明人占比超過22%;其他產業的占比則分別為:儀器(Instruments)10.1%、電機工程3%、其他領域7.0%、機械工程5.2%。此外,在化學產業中,又以生物科技(30.7%)和製藥(30.2%)的女性發明人占比最高,化工(10.8%)、環境科技(9.2%)則最低。 圖3-1 2010年至2019年間EPO國家之女性發明人在各技術領域之比例 b. 大學及公共研究組織的專利申請案中,女性發明人的比例明顯高於私人企業。2010年至2019年間,大學及公共研究組織的女性發明人比例為4%,遠高於個別發明人(9.3%)和私人企業(10.0%)。 圖3-2 2010年至2019年間EPO國家之女性發明人在不同申請人類型之比例 4. 比較各國2010年至2019年間,女性在其他經濟和科學活動中的比例,可以發現從女性在整體就業人口的比例,一直到在申請博士學位、在科學、科技、工程與數學(Science, technology, engineering and mathematics,簡稱STEM)領域的博士畢業生比例、在研發人力、研究人員中的比例,女性占比依序遞減。這也顯示出「管漏現象(leaking pipeline)」的問題:EPO成員國的女性,進入STEM領域所面臨的阻礙逐漸增加。此外,各國女性發明人所產出的發明數量,平均來說比男性少,可能是女性年資較男性低所致。 圖4 2010年至2019年間女性在整體就業人口、申請博士學位、STEM領域的博士畢業生、研發人力、研究人員、管理者中的比例 5. 相較於作為個別發明人,女性較常參與團隊共同發明,但在這些發明團隊中,擁有資深職位的通常為男性。這反映出隨著知識的累積,知識型勞動力部門越來越多,特別是女性發明人較多的技術領域;也預示著未來女性投入專利的前景看好。6. 女性在海外進行發明的比例遠高於在國內從事發明,亦即移民女性發明人的比例較本國女性發明人高。這也顯示出對國際移動的支援能提供女性更多機會投入發明工作。 研究結果本報告針對38個EPC締約國,女性在EPO申請專利之情形進行深度研究,藉此瞭解不同國家、時期、技術領域以及申請人類型中,女性發明人的概況。 女性投入專利申請的情形隨著時間持續成長。然而,與男性相比仍相去甚遠,也遠不及女性在STEM領域研究人員與畢業生中的比例。由於研究人員的收入與其在專利申請中的貢獻高度相關,本報告也反映出女性所面臨的窘境。男性與女性在專利申請上的落差,也會阻礙社會的技術進步,因為新技術可能因女性申請專利的機會較少而無法進一步產生,許多人類需求可能因此無法被滿足。 本研究凸顯出兩個典型化事實(Stylized fact)。首先,不同技術領域和申請人類型中的性別落差十分明顯:越是以科學為基礎的技術領域(尤其是越傾向於生命科學),以及越是由大學與公共實驗室所申請的專利,女性發明人比例越高。這意味著那些性別落差較嚴重的技術領域,可向落差較小的領域借鏡,學習他們的工作實務和文化接受度;相對於大學來說,企業也是一樣。 第二,雖然女性在團隊中擔任領導人的比例仍舊偏低,隨著團隊合作重要性提升,女性申請專利的比例也隨之增加。儘管不同技術領域的女性發明人比例持續存在差異,但可發現所有技術領域的團隊合作情形均有所成長,這要歸功於累積知識的知識型勞動力部門越來越多。此一趨勢預示著未來女性投入專利的前景看好,我們也應透過合適的政策和人力資源管理實務,支援女性申請專利。由於移民女性發明人的比例較高,在這樣的環境下,鼓勵女性科學家進行國際移動,有望進一步縮減專利申請中所存在的性別落差。 相關連結:https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221108.html 18

18臺灣綠商標分析地圖

本報告係參考歐盟綠商標研究報告中綠色商品或服務之9大群組分類,利用本局商標資料庫數據資料來源,整理分析我國去(2021)年之商標註冊申請案件,不論最終審查結果為核准或核駁審定,共計9萬5,917件商標,12萬3,217類商標,292萬9,397個商品或服務名稱,歸納出相關綠商標的註冊申請案件9大領域,約有900個尼斯商品或服務被認定為「綠色」,更進一步歸納出約370個綠色商品及服務名稱關鍵字,探討目前國內產業綠商標註冊申請案件趨勢,不論是提交綠商標申請的品牌建立者,或是購買綠商標產品和服務的消費者而言,前述9大類考慮因素變得越來越重要。 相關連結https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-938-913016-5725f-1.html 19

19《世界智慧財產權指標》:2021年達到歷史新高,亞洲成長迅速

世界財產權組織(WIPO)發布《世界智慧財產權指標》(World Intellectual Property Indicators,WIPI)顯示,在COVID-19疫情下,全球智慧財產權申請仍有強勢成長的趨勢,與以往的經濟蕭條情況背道而馳,並且在2021年達到新高。 在2021年,全球發明者共提交340萬件發明專利申請,比去年增長了 3.6%,其中亞洲地區受理的申請案占全球所有申請量的67.6%。可觀察到某些國家/地區的專利申請有強勁的成長,例如:中國大陸(+5.5%)、韓國 (+2.5%) 和印度 (+5.5%),推動了2021年全球專利申請的增長,也促使亞洲的申請量超過全球申請量三分之二的門檻;相對的,有些國家2021年專利申請量是縮減的,像是美國(-1.2%)、日本 (-1.7%)及德國(-3.9%)。 2021年大多數國家/地區的商標申請活動都有所增加,2021年全球商標申請之指定類別數達到1,810萬件,比2020年成長5.5%。新品牌註冊量的增長,恰好與疫情阻擾所引發的創業活動和風險投資的蓬勃而吻合。智慧財產權申請量2020年2021年成長率發明專利3,281,9003,401,1003.6%商標(指定類別)*17,193,80018,145,1005.5%工業設計(項數)*1,387,8001,515,2009.2%植物品種22,62025,34012.0%表 1 2020年及2021年各智慧財產權申請量及成長率 註: *為了要使該二項可跨境比較,此所指為「商標申請類別數」及「工業設計項數」,因部分國家要求單一申請案中僅能指定同一類商品及服務或一項設計,另部分國家接受單一申請案中含有多項指定的商品及服務類別或設計。 工業設計申請增加了 9.2%,其最大的增長也源自亞洲地區。 WIPO總幹事鄧鴻森表示,「依據最新的 WIPI 數據顯示,智慧財產權申請量持續增長,最大宗是受亞洲地區申請量增長的推動,其他地區亦呈現上升趨勢」,並且認為「儘管疫情造成經濟及社會交流中斷,但全球各地的人們仍在繼續創新和發明」。 此外,鄧鴻森指出,「這種韌性不應被視為理所當然,另一場經濟衰退迫在眉睫,地緣政治緊張局勢也正在加劇。然而,我們目前面臨的挑戰,如氣候變遷和《聯合國永續發展目標》的實現,也意味著我們必須繼續支持創新者和創新者,利用智慧財產權制度,實現他們的想法,並為我們的生活帶來更好的影響與改變。」。 發明專利WIPI彙整大約150個國家和地區的智慧財產權的最新數據,發現中國大陸的發明專利申請量大幅增加,韓國和歐洲也有強而有力的貢獻,以上這幾個國家是 2021 年全球增長的主要驅動力。 圖 1 2007年至2021年全球發明專利申請量趨勢 中國大陸在2021年收到159萬件專利申請,而2021年全球專利申請總量為340萬件,亦即僅中國大陸的申請量相當於接下來排序第二至第十三之前12 個局的受理申請量總計。 中國大陸、美國(591,473件)、日本(289,200件)、韓國(237,998件)和歐洲(188,778 件)等前五大局的合計申請量,占全球總數的 85.1%。 圖 2 1883年至2021年前五大局發明專利申請趨勢 前 20 個IP局中的15個,在2021 年收到的專利申請數量皆超過2020年的申請數量,而增加幅度最大的是南非(+63.9%)、以色列(+18.3%)、墨西哥(+12.9%)、澳大利亞 (+10.6%)和新加坡(+10%),以上均呈現了兩位數的成長。而在這五個IP局中,非居民申請案的增加是整體增長的主要驅動力。圖 3 2021年發明專利申請數量前20大局(前10大)圖 4 2021年發明專利申請數量前20大局(前11-20大) 亞洲的IP局收到的申請量,占了2021年全球提交的所有申請量的三分之二 (67.6%),這與 2011年的 54.6% 相比,實有相當大的成長,而最主要是因為受中國大陸長期增加的申請量所推動。 北美洲地區IP局受理的申請量占全球總數的18.5%,歐洲則僅占十分之一(10.5%),而非洲、拉丁美洲和加勒比海地區以及大洋洲的IP局的申請量只占了3.4%。圖 5 2011年及2021年各大洲發明專利申請量占比 有效發明專利2021年全球有效發明專利增長了4.2%,達到約1,650萬件,中國大陸的有效發明專利數量在2021年超越美國,成為 2021年有效專利數量居首位的國家,計約有360萬件,緊隨其後的是美國(330萬件)、日本(200萬件)、韓國(120萬件)和德國(87萬7,763件)。圖 6 2021年有效發明專利數前十大局 2021年,中國大陸(+17.6%)的有效專利件數增長最快,其次是德國 (+5.2%) 和韓國 (+5.2%)。 專利申請類別排序由於提交專利申請和公開之間存在時間上的延遲,因此尚無法獲得2021年的專利技術類別排名。但在2020年(可獲得完整數據的最近一年),電腦科技是全球專利公開申請中,提交最多的技術,占所有已公開申請的十分之一(10.2%),其次是電機 (6.5%)、測量 (5.7%)、數位通訊 (5.1%) 和醫療技術 (5%)。 海外申請海外申請數排名自2003年起,前五大的國家/地區組成就沒有變動過,在2021年,美國(247,609件)所提出的海外申請最多,其後依序為日本(190,399件)、中國大陸(111,905件)、德國(99,899件)、以及韓國(81,272件)。圖 7 2021年前十大海外申請發明專利國家/地區 商標2021年全球約有1,390萬件的商標申請案,涵蓋了1,810萬個類別的商品及服務。圖 8 2007年至2021年全球商標申請量趨勢 申請案所指定的商品及服務類別數成長了5.5%,連續第12年呈現成長趨勢,而商標申請量前20大IP局中,有18個IP局申請量是呈現成長的。圖 9 1883年至2021年商標申請量前5大趨勢*此處前五大係以2021年申請量數據計算。圖 10 2007年至2021年商標申請(指定類別)趨勢 事實上,2021年有11個IP局在商標申請上,實現了兩位數的增長,從韓國的 12.7% 到英國的 61.8%。 各IP局的的成長來源各不相同,例如,巴西、印度以及土耳其的申請量成長,主要是由於國內申請案的增長而推動;在加拿大、瑞士和英國的整體成長則是因為國外的申請案增長。圖 11 2021年商標申請(指定類別)前20大國家/地區(前10大)圖 12 2021年商標申請(指定類別)前20大國家/地區(前11-20大) 中國大陸商標申請量最多,涵蓋了約950萬類別,其後為美國(899,678類)、歐盟(450,815類)、印度(488,526類)以及英國(450,815類)。 位於亞洲的IP局的商標申請案,占2021年全球所有商標申請量的 69.7%,高於2011年的 44.7%;歐洲全球申請量的占比,從2011 年的31.6%下降到2021年的15.7%;北美洲占2021年全球總申請量的5.9%,非洲、拉丁美洲和加勒比海以及大洋洲合計為 8.7%。圖 13 2011年及2021年各大洲商標申請(指定類別)占比 海外商標保護類別「研究與技術」是申請人在 2021年尋求海外商標保護的主要類別,占全球非居民商標申請報告中的20%,其次是健康(13.8%)、服裝配飾(12.8%)和休閒教育(10.5%)行業;家用設備(9.7%)、農業(9.6%)和商業服務(9.5%)相關的商標也是占大宗。圖 14 2021年非居民商標註冊產業類別占比圖 15 2021年非居民商標申請尼斯類別排序 2021年,有149 個IP局共約有7,370萬件有效商標的註冊,比2020年增長14.3%,僅中國大陸就有3,720 萬件,其次是美國280萬件,印度260萬件。 工業設計據估計,2021年全球共提交了120萬件工業設計申請,包含了150 萬項設計,2021年工業設計項數增長了9.2%。圖 16 2007年至2021年全球工業設計申請成長趨勢圖 17 2007年至2021年全球工業設計申請(項數)趨勢 中國受理了包含805,710項工業設計的申請,占全球總數的53.2%,緊隨其後的是歐盟(117,049項)、英國(74,781項)、韓國(69,248項)和土耳其(65,924項),並且由於英國脫歐,英國IP局在 2021年受理工業設計申請是2020年的 2.3 倍,使其成為 2021年申請工業設計數量第三活躍的IP局,一年內在世界排序中上升了四位。圖 18 2021年工業設計申請(項數)前十大局 圖 19 2021年工業設計申請(項數)前十大局 在排序前20名的IP局中,英國工業設計申請成長率最高(+128.5%)、印度(+67.6%)、墨西哥(+38.4%)和土耳其(+38.3%),這些國家在2021年工業設計申請大幅增長。非居民申請量的增加,是推動墨西哥和英國的整體增長;而居民申請活動的增加,是印度和土耳其總增長的主要原因。圖 20 2021年前20大國家/地區工業設計居民與非居民申請增長率及整體增長率 位於亞洲的IP局占2021年全球提交所有工業設計申請的69.3%,高於2011年的64.1%;歐盟申請量從2011年的28.9%,下降到2021年的23.3%;非洲、拉丁美洲和加勒比地區、北美和大洋洲的總申請量在2021年為 7.4%。圖 21 2011年及2021年各大洲工業設計申請(項數)占比 有效工業設計2021年,全球有效的工業設計註冊總數增長了10.9%,達到約530萬件。有效註冊數量最多的是中國大陸(260萬件),其次是韓國(38萬8,500 件)、美國(38萬1,549件)、EUIPO(26萬8,150件)和日本(26萬3,274件)。 與家具和家居用品相關的外觀設計(17.8%)占2021年全球申請量的最大比例,其次是紡織品和配件 (14.7%)、工具和機器 (11.8%)、電力和照明 (9.9%),以及ICT 和視聽 (8.5%)。 植物品種2021年全球植物品種申請約 25,340件,比 2020年增長12%。 圖 22 2007年至2021年全球植物品種申請趨勢 中國大陸在2021年受理的植物品種申請,共11,195件,占全球總數的 44.2%。緊隨其後的是歐盟(3,480件)和美國(1,902件)、烏克蘭(944 件)和荷蘭(836 件)。圖 23 2021年植物品種申請前十大圖 24 2021年各國家/地區有效植物品種件數成長趨勢 在排序前五大的成長情形,中國大陸(+24.9%)和美國 (+32.8%) 的申請量在2020年至2021年間實現了兩位數增長,而烏克蘭(25.1%)同期受理申請件數減少很多。圖 25 2021年前20大國家/地區植物多樣性居民與非居民申請增長率及整體增長率 地理標示(GI)GI是用於具有特定地理來源,且因源於該地理來源的品質或聲譽的產品標示,例如用於起司的格律耶爾(Gruyère)或用於烈酒的龍舌蘭酒。報告統計了93個國家和地區的數據,2021年估計共有 63,600件受保護的GI。 中國大陸(9,052件)有效GI數量最多,其次是匈牙利(7,743件)、捷克(6,272件)、斯洛伐克(6,112件)和波士尼亞與赫塞哥維納(6,087件)。歐盟國家取得的高排序,是因為通過歐盟區域體系生效的5,076件GI,在每個成員國都有效。圖 26 2021年全球國家/地區有效地理標示件數 與“葡萄酒和烈酒”相關的有效GI約占2021年世界總量的 51%,其次是農產品和食品 (43.6%) 以及手工藝品 (3.9%)。圖 27 2021年各產品有效地理標示(GI)占比 相關連結https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html 20

20「IoT+AI+生技」打造無毒農業科技名揚海外

在環境永續經營、世界糧荒的環境中,隨著物聯網(IoT)、人工智慧(AI)技術的火熱運用,傳統農業已悄悄進化到農業3.0、農業4.0[1]世代,陽明交通大學研究團隊跨域結合發展「無毒智慧農業管理平台」獲得國科會(原:科技部)價創計劃培育,衍生智慧農業科技公司。這項嶄新的智慧農業科技在美國消費電子展(Consumer Electronics Show,CES)中大放光芒,吸引日本、菲律賓、美國、加拿大、巴西等國家的高度關注,甚至亞美尼亞總統都親自致電案例公司,表達願意引進智慧農業管理平台來推動智慧農業發展。這家新創公司結合了生物科技、資通訊及農業專長人才,將農場蒐集之數據進行AI分析,智慧化監控農場環境、提供農民施肥及病蟲害防制之解決方案,讓農場可以種植出高品質的農作物,而在土壤改善、施肥及病蟲害防治上也都採取無毒有機之製劑,讓農作物不危害人體與環境,甚至農作物本身之碳匯[2],農場環境及農務施作過程中之碳排也能精準計算,讓農場生產得以掌握碳排,打造農場永續經營。為了活絡國內智慧農業的發展,這家智慧農業新創公司的創辦人—陳文亮教授,在這次的專利商品化訪談中,也大方與我們分享「無毒智慧農業管理平台」,從研發、創業一路以來,如何走出校園、讓農民們接受這項創新科技,並獲得國外業者及農場的青睞!以「農」為本,讓智慧農業成為「Must Have」的需求訪談一開始,陳教授便莞爾地跟我們說到,智慧農業的落地真的不是一件簡單的事情!在農事上,老農仰賴的是長期耕作所累積的經驗,經驗老到的農民只要看天氣、風向變化,或是將手伸到泥土中,便可以依據他的經驗來進行農務的施作;年輕一輩的農民,對於新科技接受度高,也嘗試著在農場中安裝感測器,蒐集農場的環境資訊,但是過去為了完整蒐集農場中各項環境資訊,經常裝設過多感測器,影響犁田機、收割機等農機的耕作,同時這些收集到資訊如何判讀與運用,對於農民也是一項挑戰。陳教授開玩笑地說,更甚者,這些在農田耕作的農民,為了查看農場收集到資訊,隨身攜帶著一支最新的iPhone來看資料,可是當他農忙到一半,滿手泥水時,他為了看資料還要洗手、若一不小心還把手機掉到水裡,試問這樣的智慧農業,會被買單嗎?以往不少廠商試圖以研發資通訊產品的思維跨足智慧農業,認為裝設感測器,蒐集並提供農場環境資訊,便可以改善農場管理,將智慧農業形塑為「Nice to Have」,說服農民採用這些科技設備,殊不知若是不能契合農民的實際需求,要讓農民接受這些新科技難上加難;因此,必須將「Nice to Have」的想法轉變為「Must Have」,站在農民角度去提供服務。以農作物澆灌或灌溉(淹田)為例,以前農民都必須摸黑到田裡為作物澆水或巡田水,並依據水分含量進行水源的開關調節,一旦種植面積大,在無燈光、天氣寒冷的環境中,經常需要花費許多時間逐區巡視;但是這項辛苦的工作若是透過智慧化調控系統執行,由系統依據水深、水分含量,自動調節水源開關,農民只需要在家中透過手機便可掌握田間狀況,可說是科技為農業種植帶來的莫大便利;農家子弟出身的陳教授,也以自己務農的父親為例,過去父親對於使用這些新科技嗤之以鼻,但是這項淹田的智慧化技術,讓父親對智慧農業改觀,而這項技術也成為許多農民們願意接受智慧農業的突破口。因此,要讓智慧農業成功商品化,創造使用需求是首要工作,在發展各項智慧農業技術或服務時,要抱持著「以『農』為本、科技為輔」的觀念,想著為農民多做一點,例如:將數據轉化為農民的語言,並將這些資訊轉換為可進行農作施肥、防治病蟲害等解決方案,讓農民們在耕作實務上可以參考並進行判斷,或是透過系統自動化執行各項農務,如此一來才能透過這些優質服務滿足農民需求,願意採用智慧農業的相關設備與服務。以「共好」出發,打造「農業生態圈」一般來說,同產業競爭者在爭取市場時,通常都是以「競爭」的方式來擴大自己的市場占有率;但是在農業這個產業中,智慧農業的技術發展者有限、廠商也各具專長,因此在產業發展上,秉持「共好」態度,一起合作、做大市場是最佳方法,這也是農業與其他產業最大不同處。 [3] 案例公司的團隊中,有著生物科技、資通訊及務農背景的成員,在思考各項服務方案時都是以「農民」需求出發,此外為了將服務做到最好,也會進行跨業合作。以感測器技術開發為例,由於感測器是導入智慧農業上必要的設備,但感測器的價格昂貴,對農場經營者來說是沉重財務負擔,因此案例公司與「廣達-陽明交大聯合AI研究中心」合作,由廣達公司與陽明交大資通訊團隊一同開發感測器;此外,為了讓農場中的感測器不影響農機耕作,因此採多功能合一的感測器裝置,也就是將量測地面環境中的大氣壓力、溫濕度、CO2、照度、紅外線、紫外線,以及土壤環境中的溫濕度、導電度、酸鹼值等都感測器都集合在同一田間感測器上,透過這支感測器收集到的數據,進一步利用AI技術進行分析,提供土壤菌相、病害及蟲害預測,有了這些資訊,農民便可據以作為,例如施肥或噴灑生物農藥來降低病蟲害的發生。 此外,發展AI大數據分析技術時,也仰賴精準、大量的農場實地數據來訓練演練法,因此案例公司在新竹便建立有自己的農場,進行資料蒐集;以土壤菌相分析為例,案例公司便花了數個月時間訓練肥料系統演算法,因此當系統導入農場時,便可以依據農地收集到的實際數據,進行施肥時間、施肥量等建議,而這些施肥建議也會隨著農場實際場域數據的不斷增加,持續調整校正,使施肥精準度提高。透過智慧農場管理系統,便可精準掌握農場的用電、用水、施肥及病蟲害防治,讓農場種植成本降低,甚至藉由實地場域的環境資訊或氣候變化,也可以在種植前,進行挑種的推薦,提高作物來年收成的數量與品質。 在發展智慧農業的技術下,為了滿足農民的需求,進行各項解決方案的發展時,案例公司也會與其他公司合作,例如:在溫室進行智慧化方案規劃時,便需要溫室可程式邏輯控制器(PLC)[4]廠商合作,讓各項智慧化控制可以與溫室中的設備結合,進行智慧化的管理。此外,有些廠商對於大數據分析較不擅長,此時案例公司也會與該些廠商進行資料介接,進行資料演算及分析,再將該些分析結果提供予廠商作後續利用,因此在這個產業中,大家可以就自己專長各自發揮,提供給農民最好的服務。另外,在「共好」的前提下,發展智慧農業需要仰賴大量資料進行AI演算法的訓練,但取得數據不易,這部分也由農委會進行公開資料庫的建置與數據蒐集,讓接受農委會智慧農業計畫補助的廠商,在架設感測器後可將該些資料上傳到官方資料庫中,供有意發展智慧農業的參與者取用,並透過這些官方的資料集,讓新創團隊可以各自發展創新服務模式,活絡智慧農業發展,形成正向循環,打造出「農業生態圈」,讓產業供應鏈中的成員共存共榮。 智慧農業觀念培訓推廣、展現智慧栽種成果亮點,加速推動商品化目前國內農村以老農人口居多,如同陳教授舉例提到,身為雲林四湖鄉產蒜地區的老農,在去年蒜頭普遍不辣的時候,便用他的老農經驗說道:「南風不起、蒜頭不落頭」。這句話用科學方法解釋,代表著該地區因為雨水不足,影響蒜頭激素的分泌,導致蒜頭無法達到原本應有的辣味;至於目前回歸農村的青農,本身尚未累積足夠的經驗,而家中長輩也未必能願意花費資金導入新科技。在這樣的情況下,案例公司首先在研究過程中,利用智慧農場管理系統栽種高品質、高經濟價值的作物,進行智慧化農場管控的實證,例如:栽種具有提升免疫及防治失智症的薑黃、在寒冷高緯度地區的白草莓等作物,透過智慧化的農場環境溫濕度管理,精準施肥、防治病蟲害,產出薑黃素成份更高的薑黃,以及可在溫暖氣候區域生長的色香味俱佳白草莓。這些陳教授眼中的「實驗廢棄物」(測試智慧化農場管理系統的實驗產出廢棄物),成為吸引、說服農民的最佳代言產品。另一方面,案例公司也積極在校園或與各縣市智慧農業中心合作辦理智慧農業培訓講座,傳播智慧農業概念,也將智慧農場管理的運用工具、管理成效、栽種成果等結合公司之平台進行演說與展示,讓年輕學子、農民們具體瞭解智慧農業對農場帶來的效益,將智慧農業的種子深植心中,未來一旦農場有導入需求時,便可選擇心中最佳的智慧農場服務方案進行導入。透過上述培訓推廣活動,案例公司默默地在農業圈建立起智慧農業的正確觀念與產業標準,期待農民與智慧農業服務業者能攜手合作,一同加速智慧農業的落地運用與服務水準。此外,案例公司長年來積極與不同領域業者進行交流與合作,企圖建立智慧農業的生態圈,從數據蒐集、分析、預測、控制到整體解決方案的提供與模組化,透過業者間攜手合作,以及官方公開之氣象、農業數據庫,為農民提供最佳智慧農業解決方案,讓農業生態圈成員猶如半導體供應鏈般的緊密結合,一方面為國內農場提供最佳解決方案,未來也可將這樣的農業生態系複製至全球,加深推展農業外交。「IP」運用以保護為目的,促成農業生態圈共好案例公司投入智慧農業研究過程中,最早的產出研究成果與專利權歸屬於陽明交通大學,在案例公司創立時,便以技術入股方式,與陽明交通大學簽訂為期10年的專利專屬授權契約,讓案例公司得以利用該些技術與專利,持續發展智慧農業技術。此外,案例公司也將該些技術在國內進行專利申請,並在最鄰近的中國大陸申請專利;案例公司表示,在專利布局上採取的是「保護」策略,與電子、生技產業利用專利進行市場版圖的拼搏有所不同;此外,專利對公司而言,除了保護技術與產品外,另一方面也是彰顯公司技術能量的最佳證明。在「品牌」的建立上,智慧農業科技打上「Made in Taiwan」也是大大的加分,未來一旦要走入國際市場,也需藉助我國長期以來在國際上的農業科技高知名度,加速在各國複製農業生態圈的目標。值得注意的是在智慧農業領域,對農場、智慧農業技術服務廠商而言,其中一項很重要的智慧財產便是感測器收集的「農場數據」,因此無論是農場主人、智慧農業服務提供者間,對於數據的採集、應用等相關權利義務,建議雙方也需要透過契約明確約定,避免發生合作糾紛。結語我國農業科技向來在全球是領先的佼佼者,在資通訊領域亦是全球翹楚,「智慧農業」正是這兩項頂尖技術的結合,我國政府現正積極建立農業生態圈,希望智慧農業技術可如同半導體生態圈一般,未來有機會將供應鏈中的各項優質技術一同輸出國外,讓我國智慧農業科技的頂尖聲譽在國際上再創高峰。而智慧農業的發展也正好解決農村人口老化、老農及青農傳承斷軌、土壤酸化及小農經濟等問題,在案例公司的「無毒智慧農業管理平台」管理下,大如歐美地區數十公頃的農地、小至我國或日本地區小面積的耕地,都可以利用IoT、AI等新科技發展,將老農經驗轉化為智慧農業科技,掌握氣候及土壤等資訊,以實現精準施肥及病蟲害防治的智慧化調控,並利用無毒生物科技製劑促成作物長成,優化農作物品質、友善環境及控制碳排,讓地球環境永續、生生不息! 受訪人:陳文亮 創辦人 註解:[1] 行政院生產力4.0發展方案,P.5[2] 碳匯:植物並非只會吸收二氧化碳,還會藉由呼吸作用將部分二氧化碳再排放回大氣中,因此植物可視為儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」,與外匯存底意思相似。[3] 本文圖片均取自科技部國際產學聯盟網站[4] 可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller,簡稱PLC)具有程式編輯簡易、安裝與維修方便、可靠度高、體積小、擴充彈性大等優點 21

21WIPO發布2022年綠色技術手冊

WIPO於2022年11月10日發布第一版「綠色技術手冊(Green Technology Book)」,由WIPO與其夥伴—氣候技術中心與網絡(Climate Technology Center and Network,簡稱CTCN)以及埃及科學研究與技術學院(Egyptian Academy of Scientific Research and Technology,簡稱ASTR)合力完成,揭示目前已開發以及可利用的氣候變遷調適技術。 一、技術在氣候變遷調適中的角色 氣候變遷調適旨在提升抵禦氣候衝擊的韌性以及減少面對氣候的脆弱度。氣候變遷所帶來的衝擊往往難以預測,且其影響擴及各個層面。這不僅涉及我們如何保護自身免於受極端事件影響,也包含如何去適應氣候變遷對全球多數人生活逐漸帶來的改變。氣候變遷影響我們如何種植作物、畜牧、用水,與海洋共存,以及都市計畫等等。此外,由於許多自然生態系統正面臨威脅,若要避免生態系統崩壞以及大量物種滅絕,便須積極支援。各國均面臨氣候變遷的衝擊,尤以開發中國家受影響最大。這可能是因為低度開發國家所擁有應對氣候變遷的手段十分有限,又或者是地理環境因素,例如部分小島國家。再者,由於多數開發中國家,並非二氧化碳的主要排放者,「減緩」氣候變遷的行動對他們來說,遠不及「調適」措施來得重要。 綠色創新和技術為氣候變遷提供了解決方案。然而,這不能僅靠權宜之計和少數幾個突破性解決方案,而應發展和應用數以千計用以處理不同複雜程度問題的解決方案。深信創新和技術可解決一切的觀念,也可能是錯的,因為實際上並非如此,技術無法替代諸多生產和消費方式這類基本且必要的改變。 第一版綠色技術手冊,作為WIPO最新一本指標型刊物,旨在展示許多目前已開發,以及可利用的氣候變遷調適技術。該手冊聚焦於三大領域:農業與林業、水域與海岸地區以及城市。藉由呈現各領域的具體技術,協助其他人面臨不同氣候變遷挑戰時,得以尋求和發展解決方案。這是一本實用指南,手冊中列舉超過200項目前可用的以及仍在研發中的技術。WIPO GREEN資料庫也能找到更多解決方案。技術提供者可自行上傳解決方案,持續擴充WIPO GREEN資料庫中的內容。 二、調適技術可供利用但非易於取得 儘管有很多以技術為基礎的解決方案,但面對各式各樣的氣候變遷挑戰,它們不一定能立即解決問題。就政策性支持與資金挹注而言,調適技術通常不如減緩技術。然而,調適技術正逐漸受到重視。若干機構的資金和支援便聚焦於調適技術。隨著越來越多評估投資調適技術收益及其影響的方法被發展出來,私部門也開始加入這項行列。在投資方面有顯著成長的領域為農業技術。許多國家已準備好並開始執行具體的氣候變遷調適計畫。分配給調適措施的氣候資金日益增加,儘管仍不及減緩措施所獲得的資金。值得注意的是,許多被歸類於調適的技術也具備減緩的特徵,恰好在現有的二分法下,將「調適」和「減緩」技術進行連結。以自然為本的解決方案(Nature-based solutions)—利用或強化自然工法藉此防洪等—已有所進展;其中的許多解決方案被稱為「無憾(no-regret)」的選擇,例如復育紅樹林、保護或重建珊瑚礁,可以在保護海岸的同時,也恢復生態系統。不論氣候變遷所帶來的實際影響為何,這類方案都能帶來效益。 若以專利進行分析,可發現少數已開發國家主導調適技術的創新。目前已出現調適技術向開發中國家移轉的情形,但移轉幅度遠不及減緩技術。這並不足為奇,因為相比調適技術所採用的解決方案十分多樣且技術複雜度較低,用於減少溫室氣體排放的減緩技術,多為非常先進的技術。然而,這並不表示移轉調適技術的意願缺乏,更重要的是,調適技術的創新,正不斷成長。 解決方案是從創新生態系統裡所產生的,該系統受到多種因素影響,舉凡教育、市場規模與成熟度,以及法治。創新生態系統提供發明人開發、融資、宣傳、行銷、保護以及從創新中獲益的條件。智慧財產權是創新生態系統的基石。大量的創新資訊能透過專利制度取得。在若干對外公開的專利資料庫中也能檢索到技術知識。這使得一項發明能在專利已獲准的國家中進行授權使用,在尚未獲准專利的國家中自由使用,並進一步發展成可申請專利的發明。 三、綠色技術手冊的專題領域 本手冊聚焦於三個受氣候變遷影響最為顯著的領域:農業與林業、水域與海岸地區以及城市。本手冊找到能提供解決方案的創新案例,並透過列舉藉以呈現解決方案的可能性,以及還可採取哪些措施。 手冊中所羅列的技術可區分為三大類:已驗證技術(Proven technologies):已存在一段時間且已經過充分驗證的技術。前沿技術(Frontier technologies):全新且未經充分驗證,但已可供利用的技術。地平線技術(Horizon technologies):已發展出新概念的技術,且預計在幾年內進入市場的未來解決方案,也就是即將適用於真實世界且可供利用的技術。 (一)氣候智慧型農業與林業 氣候變遷對農業與林業帶來明顯的衝擊,影響層面包括作物產期改變、高溫與水資源減少、洪水、土壤鹽度的變化以及創造有利害蟲生存的條件。 為因應這些風險,優化且精密的做法正取得重大發展。這包括利用遠端和田間感測數據,提供環境詳細資訊以及監測動植物的需求。這項資訊能協助引導各種機械,分配精準劑量的除草劑或水,藉此減少此類產品潛在的有害使用,節省資源且有助於在變遷環境中優化生產。這類技術中有許多技術最適用於那些能取得設備投資資金的大型企業。然而,其他先進技術可能不需要如此大規模的投資。舉例來說,透過利用幾乎隨處可見的行動裝置,高階資料和控制技術可在較小規模且資源較匱乏的環境中發揮作用。此外,技術的簡單改良也能產生重大影響,例如,農民能藉由省水來降低面對氣候變遷影響的脆弱度。許多來自「氣候智慧型農業(climate-smart agriculture)」此一廣泛概念的實務做法和技術,為減緩和調適氣候變遷均帶來好處。改良物種藉此面對變化多端的氣候,是另一個活躍的創新領域。但若所採用的方法涉及基因改造,則可能備受爭議。 (二)水資源保護與海岸保護 水資源是生命賴以為生的基礎。氣候變遷會造成水資源過剩或短缺。海平面上升、劇烈暴風雨和洪水,以及海水入侵,逐漸成為沿海社區所面臨的共同課題。隨著海水酸化與暖化,用於海洋生態系統保育的諸多強化和創新方法,也應運而生。 許多重要的創新有助於節省水資源,並監測儲水的品質和狀態。遠端和田間感測器在引導其他技術上扮演重要角色,例如調節用水。改良雨水貯留系統和儲水槽能提供旱季所需用水。在若干國家,隨著對大型海水淡化工廠的需求漸增,也帶動創新往高效率和低成本發展。水處理和高階的分配網絡控制技術,與部分創新技術進行結合,藉此有效地省水。為因應瞬間流量過大,在防洪設備、以自然為本的雨水儲存和預警系統方面,已出現重大創新。海岸地區特別容易受氣候變遷影響,因為此處人口密集且為重要經濟發展區域,故影響甚鉅。水與泥沙運動的先進模型可找出最適合的保護措施,舉凡人工養灘、堤壩或其他硬性和軟性的保護結構。以自然為本的解決方案還包括保育紅樹林、珊瑚及其他類型珊瑚礁,這些都屬於「無憾(no-regret)」的選擇,為人類與海洋生態系統帶來諸多好處。 (三)氣候調適城市與都市計畫 近年來極端氣候事件在在顯示,全球人口非常容易受到氣候變遷的影響,因此需要新思維,尤其是新的創新。熱浪、大雨、洪水、風暴、海平面上升已對全球人口造成巨大衝擊,並影響了城市預算。 改善都市計畫能提供一些解決方案。舉例而言,納入綠色基礎建設諸如雨水排水設施、將地下停車場和路網暫時作為水庫使用,能減少城市面對大雨的脆弱度。新材料與綠建築設計有助於減緩熱浪衝擊,並減少多數城市所面臨的熱島效應。綠化城市景觀也提供諸多選擇。這可幫助增加地表水滲透、減少高溫、提供遮蔭並生產糧食。 四、調適技術在全球的進展 手冊中不同來源的解決方案,除了提供寶貴的經驗,也提供了以下建議。 (一)有諸多調適技術可供利用 任一種氣候變遷的挑戰,幾乎均能找到可用的技術解決方案。儘管它們不一定能完全解決問題,也可能不易操作或使用成本高,但這類創新的規模和多樣性不容小覷。確保所有人都有辦法取得各種解決方案,尤其是那些最需要相關技術的國家,將是未來的一大挑戰。 (二)對「硬技術」的偏見 一般而言,以「硬結構為本的解決方案(hard structure-based solutions)」,例如防波堤、海堤等用來保護海岸的硬性材料或結構,往往較「以自然為本的解決方案」為多。然而,本手冊揭示了這樣的技術全景正產生變化—「以自然為本的解決方案」正逐漸受到關注。 (三)減緩技術與調適技術之間的分野已不再明顯 由於越來越多技術能同時有效用於減緩和調適氣候變遷,在發展技術和解決方案時,對技術進行概念上的二分,就實務層面而言已沒那麼重要。減緩和調適措施對於處理氣候變遷議題來說,均是不可或缺的。 (四)減緩技術被優先使用,但對調適技術的資金挹注正在成長 不論是在創新程度、技術解決方案、資金挹注,還是關注度方面,減緩技術都比調適技術略勝一籌。不過,兩者的資金挹注均持續增加。由於調適技術的效益較難量化,這往往阻卻私部門對該技術的投資。因此,讓調適專案變得更容易測量,有助於增加對調適技術的投資。但衡量指標應避免過度簡化,或將其貨幣化致使未能處理脆弱度的問題。 (五)針對特定情境應用技術能避免調適不良 為調適措施進行規劃是一項複雜的工作。調適囊括了多樣化的需求,也存在諸多未知和不確定性。因此,為了避免調適不良,在實行措施之前對風險、成本和效益進行完整分析十分重要。其中一種方法便是使用和改善現有的主流保護工具,例如環境及社會影響評估(Environmental and Social Impact Assessments)。 無論是簡單或是複雜的解決方案都有其存在的必要。在許多情境裡,低成本且簡單的技術可能在最初會是最合適且可行的方案。但尖端技術,例如衛星影像和高階感測器數據,除了能透過行動裝置發揮作用,協助人們提前做好準備或免於遭受嚴重損失,也能幫助近乎即時追蹤氣候事件的發展和影響。 尖端技術的利用並非已開發國家的專利,該技術也能為低收入國家帶來變革性的影響。此外,如果一項技術能在解決重要議題的同時,也具備經濟可行性,那麼該技術的發展會相當迅速。 (六)調適技術的專利集中於少數已開發國家 根據專利資料,在諸多重要領域,例如防洪系統和生物科技的氣候變遷議題處理上所開發的技術創新,大多來自中國大陸、日本和美國;換言之,調適技術主要來自少數已開發國家。然而,對調適技術的需求顯然並不僅限於開發中國家。全球都需要對氣候變遷進行調適,尤其是開發中國家,除了迫切需要這類調適技術,也需要多樣的解決方案。 值得注意的是,專利資訊不一定總能反映在地的創新,而更傾向於呈現先進調適技術的成果。利用公開和全球通用管道檢索相關資料時,來自開發中國家的解決方案通常較不那麼顯而易見。這並不意味著創新並未發生,而是這類解決方案多半較為簡單、較不那麼商業導向,且是依據在地環境和脈絡進行開發。許多以自然為本的解決方案和低科技的選項源自當地人和原住民的知識,同樣能提供最可行的解決方案。因此,增加來自開發中國家解決方案的能見度,以及該類解決方案在開發中國家與其他國家之間的技術移轉是有必要的。 (七)支援創新生態系統 支援創新生態系統不僅對產生創新很重要,對取得、採用、調適和進一步發展創新亦然。例如專利制度便能產生大量可公開取得的技術資訊。支援創新生態系統很大程度可歸結於促進所有能讓人類想像力和創造力蓬勃發展的因素,並在人們將想法發展成實務上可行且可銷往市場的解決方案等方面提供支持。 2022年綠色技術手冊旨在激勵所有需要解決方案以應對氣候變遷的人。它也可能為其他相關需求者提供有價值的資源,進一步帶來啟發。WIPO將不斷擴充手冊內容,並計畫每年更新一次。每次更新出版的手冊也將含括更多WIPO GREEN資料庫使用者上傳的全新解決方案。 相關連結:WIPO發布2022年綠色技術手冊https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-90-916041-3873a-1.html 22

22歐盟及中國大陸聯合發布網路犯罪及營業秘密保護指南